原弘と50年代デザイン状況

- 及部

帝国美術学校は19

29年に発足し、 19 35年 に、不幸にして多摩帝国美術学校と再出発した帝国美術学校に分かれてしまいました。その後、板垣鷹穂先生の紹介により原弘先生が関わられるようになりました。 第二次世界大戦が終結し敗戦を経て、

19 47年 に、造形美術学園として学生募集、そして19 49年 に、武蔵野美術学校が発足しました。そこで再び招かれた原弘先生が、現在の礎を作られたわけです。勝井先生は、 19 58年 「ニ ュー ヨークの人々」で日宣美賞を受賞され若手として活動を始めますが、その頃のお話からお聞かせください。

- 勝井

原弘先生は、

我々グラフィックデザイナーの仲間世代では僕の二つ上の世代です。僕らがデザインの道に入った時、すでに原先生は大先輩でしたので、存じあげていました。 51年に日本宣伝美術会、 52年に東京ADC、それから日本デザインコミッティー、あるいはウルム造形大学、それから 54年に桑沢デザイン研究所ができました。非常に密度の濃い、デザインのインフラ整備が少しずつ立ち上がってくる時代でした。そのような時代に、原先生が武蔵野美術大学の前身である武蔵野美術学校に関係されたということは意味があったと思います。 一時、原先生のルーツを辿るということを行いました。そこで発見したのが、ヤン・チヒョルトの小さな本です。本には赤い線が沢山ひいてありましたので、原先生はドイツ語をマスターしようと一生懸命だったと思います。中から色んなものを知識として発見していったと思います。三年後に「新活版術研究」というものを出します。四六判の40ページぐらいのもので、その中にモホリ・ナジとかヤン・チヒョルトなど数名の論文を翻訳し、紹介したのです。デザインというものが日本でわかってない時代に、印刷と文字、それからタイポフォトというのかな、いわゆる写真というものが印刷の中で文字と並列に扱われました。文字の持っている理論的な説得力と、写真の持っている映像という描写力。これが共通要素を持って、本の中で語られていくということを発見したと思います。

「視覚伝達デザイン」という言葉、「デザインの揺りかご」時代

- 勝井

19

60年の世界デザイン会議で初めて世界のデザイナーが集いました。会議ではデザインの基盤である社会に対して、 我々が責任を持って仕事をしていくということと、もう一つは世界に対してはじめてヴィジュアルコミュニケーションの問題を取り上げた。

- 及部

僕は、

「デザインを学ぶ学生のための講演会」でハー バー ト・バイヤーやブルー ノ・ムナーリの講演を聴いたのですが、ハー バー ト・バイヤー は、グラフィックデザインの領域の話ではなく、ヴィジュアルコミュニケーションという立場から話がしたいということでした。聞いている人は、 「えっそれ何?」って思ったのではないでしょうか。デザインの上位概念での話でした。

- 勝井

ハー

バー ト・バイヤーが基調演説の中で提案しています。その言葉の一つ一つが、自分たちの意識をある面で刺激したということはあると思います。 それから、世界デザイン会議が行われたもう少し後に、

19 72年講談社から「世界のグラフィックデザイン」が出ます。この本にそれまでなかった「エディトリアルデザイン」という項目が初めて出ます。

- 及部

エディトリアルデザインという言葉がそれまではなかったのですね。

- 勝井

60年代は雑誌の時代と言われています。エディトリアルデザインというものを意識的に行えたのは、 ヨーロッパの人たちが、ナチに追われてオランダへ、さらにヨーロッパからアメリカへ行き、そこから、古くはLIFEなど様々な雑誌が生まれてきたことがきっかけをつくった一つです。その時に関わった人たちはみんなヨーロッパの影響を受けています。 また

60年代にはアメリカから色んな雑誌が出てきて、日本に輸入されました。それをデザイナーが貪るように吸収していった時代です。一種のエディトリアルが根付いた時代です。原先生は、出版と強い関係があって色んな名作をたくさん作りました。それは日本の文字を使って、活字を組む。それからそこに定着する材料を選ぶ。非常に緻密に構成し、計画的にファンシー ペー パーの開発をやっていったことも必要だと思います。原先生はヨーロッパのブックデザインの流れをきちっと日本に定着させた人だと思います。

- 及部

19

55年に「海を返せ」で日宣美賞を受賞された粟津潔先生が19 62年 に、武蔵野美術学校に非常勤で着任しています。 63年に専任講師、 64年に助教授になりました。この年、武蔵野美術大学研究紀要Ⅱに『視覚伝達論序説』を発表します。この文章は、建築評論家川添登によると、世界デザイン会議の報告書だといわれています。粟津先生は、メタボリズムの建築家から環境デザインの仕事を受け、一方で実験的に映像の編集や、タイトルバックや、舞台装置、など様々な仕事をされていました。視覚伝達デザインの意味を領域を横断する概念として位置づけています。また、これに先立って、 19 62年武蔵野美術学校から大学となったとき、産業デザイン学科商業デザインコースの主任原弘先生は、指導方針を次のように述べています。冒頭で「商業デザイン・ コースという呼び方は、もはやこのコースの目指している方向には適当なことばとはいえなくなった」と述べ、 「商業デザイン」の皮相的概念的理解に警告を発し、 「視覚伝達デザイン」の方向を明確に位置づけた。 「このコースの目指すものは、単に商業的な目的に奉仕するデザイナー を、世に送るのが目的ではなく、近代文明の進歩に伴って変貌しつつある、人間社会が要求する視覚伝達の理論と技術を身につけた、新しいタイプのデザイナーの育成を理想としている。もちろん、その中にいわゆる商業デザインも内包されるわけである」 と。

- 勝井

60年代は相当色んなことが錯綜していました。ジョン・ ケージが来日したり土方巽や武満徹、北園克衛に出会ったりしました。そういう人と粟津さんもコラボレーションしていたのです。当然、 我々の専門外の異分野のものと付き合うことになります。デザインが固まった状態ではありませんでした。われわれ周辺の仲間を取り込む中で、デザインが成立していきました。

- 及部

いい時代でしたね。

- 勝井

モントリオール万博は、20世紀の後半の映像の時代を象徴するような幕開けだったと思います。それに我々もツアーで行ったのです。その時、粟津さんも、田中一光、黒川紀章、坂根巌夫も一緒でした。

60年代というのは、 「デザインの揺りかご」時代だった。揺れ動くなか、模索していく、自分たちのエリアを触発していく時代だった。と考えています。

カリキュラム改革へ

- 及部

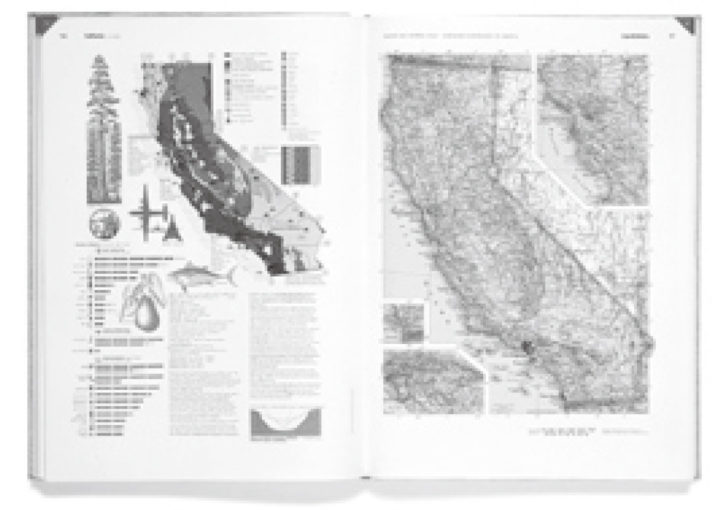

勝井先生は、視覚伝達デザインのバイブルだといわれている「ハー

バー ト・バイヤーの普遍的な世界地理地図」 を、継承して、講談社の現代世界百科大事典のヴィジュアリティの構造をデザインされています。寺山祐策先生にいわせれば、 「ハー バー ト・バイヤーの正当な継承者だ」といいます。原弘先生がチヒョルトを翻訳し、ヴィジュアルを見るのではなくて、デザインの背後にどういう仕組みがあるのかを読み込んだのと同じように、勝井先生はハー バー ト・バイヤーのデザインのシステムを読み込まれたと思います。

『現代世界百科大事典』 講談社 1971

- 勝井

私が現代世界百科大事典を作った時代は、百科事典を出版することが一流の出版社の証でした。大手では平凡社が作っていました。しかし、それぞれの作り方は非常に日本的な作り方でした。講談社で初めての百科事典を作るというからには、何かトータルにエディトリアルの神髄を究めたものにしていきたいと川添登さんと考えました。その当時、ちょうどラルースというフランスの百科事典が三巻本で出ました。カラー化された時代の初めての出版物でした。それまで日本の百科事典はモノクロでしたので、カラーで刷るからにはカラー機能を本に入れていくことになります。「情報を美しく、解り易く伝える」をコンセプトにカラーチャートを作り、活字を組み立て、それから図版の扱いをどうするか考えました。フォーマットから活字、図版に使う細部の要素や約物に至るまで、階層化とパターン化を試みました。レイアウトはフォーマットの基準化によってコンピュータ処理が可能になり、カラーチャートを活かした色彩の検索性と階層によるパターン化が実現しました。

トータルデザインシステムを組み上げた6年間の仕事になりました。その後、大阪万博、梅棹忠夫さんの国立民族学博物館と続いていきました。 僕は

86年にはムサビの客員教授になることになりました。

- 及部

客員教授を引き受けていただくために2年もかかりました。

- 勝井

19

92年 に、いよいよ主任教授になってくれということで、1年間考えました。その時、一番問題になったのは、 80年代にメディアの電子化が浸透してきたことです。電子化の中で、印刷所のスキルを使って、 データで処理し始めた頃だったのです。 80年代というのは電子情報時代移行の中間地点でした。印刷所はどちらかといえば古い体制が強くて全部の印刷所が電子対応できないという時代でした。 88年 に、たまたまアップルコンピュータに僕を含めてデザイナーと編集者5名程が呼ばれたんです。当時のマッキントッシュはデザインには十分には使えない時代でした。大型のコンピュータで主に印刷現場に入り込み、ペイントボックスやクワトラを使いグラフィック作品は作り続けていましたが、パーソナルコンピュータが、まだ仕事の中に入ってきていない初期にアップルコンピュータのアメリカ本社に呼ばれて、1週間講習を受けました。その頃、シリコンバレイにはアドビなど大小のソフト会社があり、その現場をはじめとして 85年を前後してMITのメディアラボにも訪れました。そこで初めて、PCを介在した表現の問題の新しい実験が始まっていたわけです。そういうものに刺激を受け、帰国しました。ムサビの教育現場をどうのように考えていくかという中で、一つは電子化のメディアの変更に対応しうるこれからの人材をどうするか、それから今までのデザイン教育が培ってきた表現の領域、そしてもう一つは社会化にまつわるデザイン領域など3つの大きな問題がありました。とにかく1年間視デの先生たちを呼んで、毎月勉強会を行いました。そして、改善し新しいカリキュラムを組み込んでいくにはどうしたらいいかということで、 様々な大学のカリキュラム構成を洗いざらい出してみようということになりました。国内は、派遣すればすぐに出来ましたが、海外は簡単に出来ないのでとにかくアメリカへ派遣しました。

- 及部

今井良朗先生と下村千早先生と寺山祐策先生の3人ですね。

- 勝井

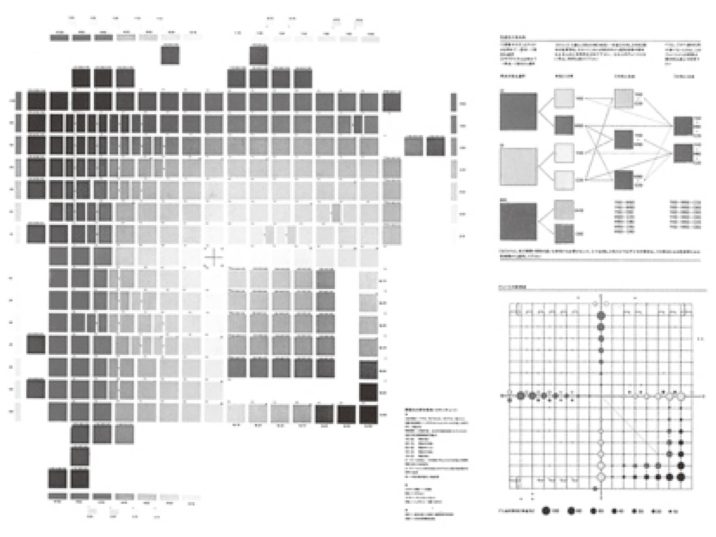

そう、3人に行ってもらいました。国内外のデザイン教育機関のデータベース作成のための、アメリカの12箇所におよぶデザイン系大学とデザイン研究所のカリキュラムを調査し、帰国後、

データをプロットし、チャート化したわけです。いわゆる芸術的なもの、工学的なもの、情報的なもの、というような軸を立て、そこにどういうカリキュラムを構築するかについてをきちっと建策することで、学校による差異を認識することになりました。そのような作業を 92年から1年間余りかけて行い、視デのゆくべきポジショニングを模索しました。 93年度に移行する直前の最後年度末にもう一度主任になってくれって言われたのですが、私は再び断りました。私にはデザイナーとしてもう一歩突っ込んだ決意が必要でした。その時、下村先生だったかと思いますが、「今までの、我われに対しての責任はどうなるんですか」 と、一言いわれてしまい、その言葉はこたえました。 「解りました。ひとつの条件として、僕の考えてきた事を、みんなで共有する体制を作るのならいい」と受けることになりました。1年間お互いに議論してきたことで、可能性を感じていた事も事実で、お互いの気持ちがわかっていました。その意味では一つになれたということが我々にとって最大のエネルギーになりました。 19

97年4月の教授会で視デのカリキュラムを発表し、1年から4年までのカリキュラムが一応の完成をみました。 その後、

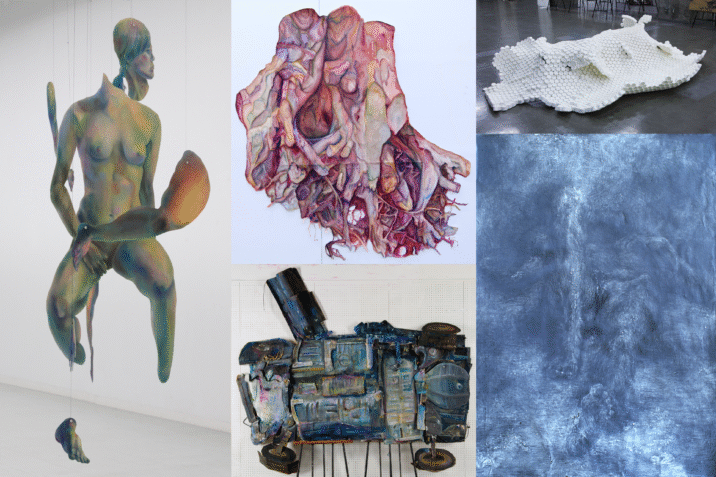

20 01年に行われた視デのカリキュラム総合展をまとめて、入り口から出口までを示すことができました。 20 03年に「ヴィジュアル・コミュニケーション・デザイン・スタディ」を刊行しました。その中には、カリキュラム変更から学生の作品に至るまでが書かれています。

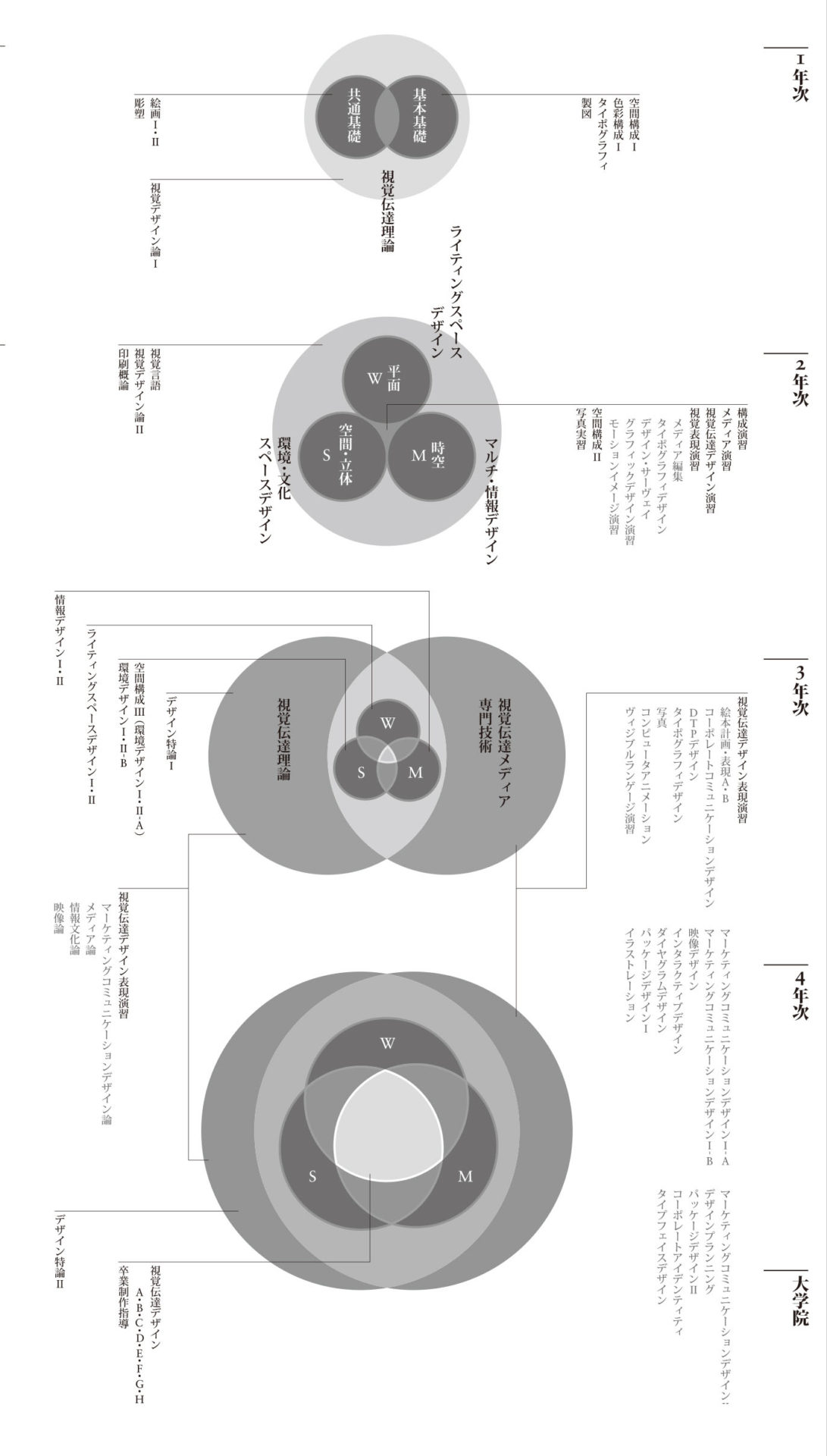

- 勝井

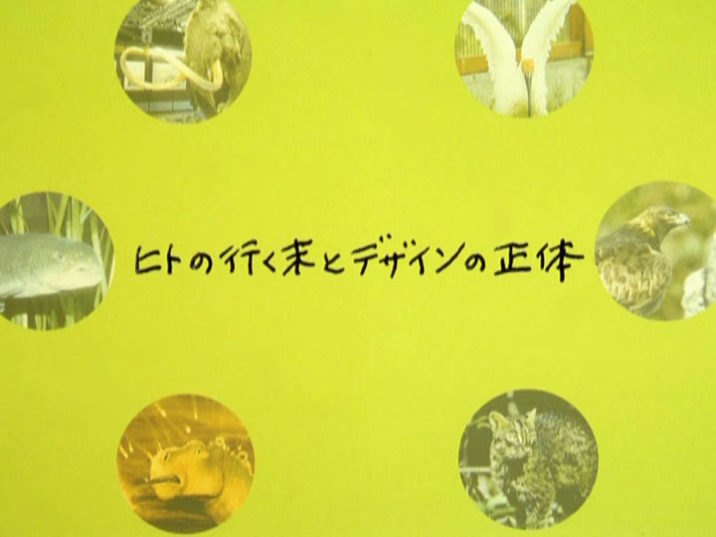

我々がやってきたのは20世紀のデザインですが、これからデザインをやっていく人たちは21世紀に向かってデザインという意味では全然違った領域に入っていきます。新しく変わるのは何かということを考えた時、特に我々が目指した多様なコミュニケーションのデザインを組みあげる時根底にあるのは何だろうということです。基礎的な次元において空間の平面とか立体とか時間とかあるいは運動など、新しいものがどんどん出てきます。今までと次元の違った部分に切り込んでいく中で、

「身体性」すなわち、自分の頭脳を含めた感性身体全体を大切なものとして考えられてきました。そこに、身体と情報と環境の密接な相互依存関係、すなわち、多様な文化の革新的ベクトルを創るためには、平面、立体、空間、時間、運動、インタフェースを機能させるデザインの構想力と美学が必要です。これは我々のデザインの問題として扱わなければならないというようなことを非常に強く感じたんです。それで教員スタッフのあり様を踏まえた上で、3つの領域を設けました。はじめにライティングスペー ス・デザイン、これは、視覚言語全体にかかわる歴史的な蓄積と新しいテクノロジーを交差して、その多彩な展開を探っていく領域です。それから情報デザイン。コンピュータインタフェースをベースにしたコミュニケーションデザイン、あるいはマルチメディア、サイバースペー ス、その拡張の研究と実践していく領域です。もう一つは、環境デザイン、これは立体構成あるいは3次元空間や、社会とのコミュニケーション、あるいは、文化活動や市民活動などの領域を踏まえてどのように展開していくかを探る領域です。この本では、これらの領域の設定の必要性と意味、年次計画としての展開を示し、更にライティングスペー ス・デザインについては寺山先生に、情報デザインでは下村先生に、環境デザインについては及部先生に書いてもらいました。社会の変動、あるいはそれぞれの人たちの取り組む問題点の解決、デザインへの変革の歩みは、及部・新島教授のもとへと今後も深化していく現在進行中であり、グローバルとローカルの問題意識に直面する中で、未来に自在に対応できるような要素も予知し、更に期待を込めています。あゆみつつ、想い標し、継(つな)げることだと云えます。