表層的なことでなく、感じ方や考え方を新しくしていくことが大事

- 赤塚

作品というのは、いまぼくの眼の前で面白く観えるということが大事でね。セザンヌとかピカソとか、彼らの作品を覚えていられるのは、こうやってコレクション展とか展示で繰り返し持ち出されて観られ、そこでまた発見されて評価されて、そうして歴史に残っていくものなんだろうと思っています。

- 加藤

この展示でいちばん好きな作品は、赤穴宏の《ふたつの壺》という静物画です。もっと抽象の人だと思っていて、ずいぶん違ったイメージを持っていたんですが。

- 樺山

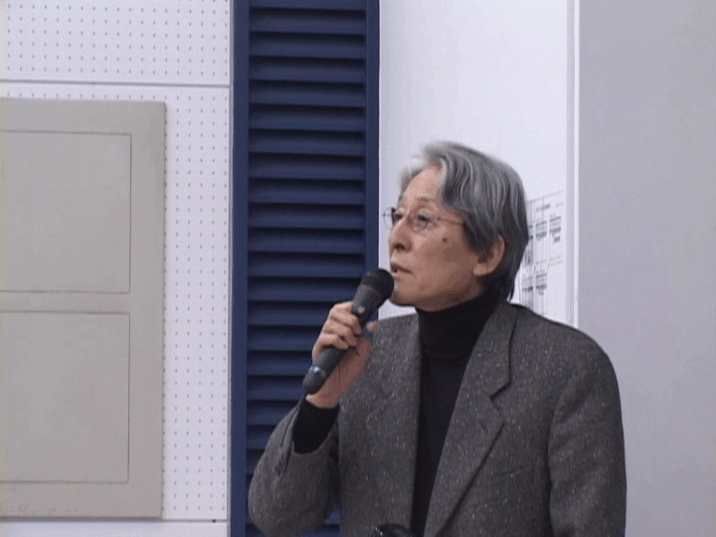

赤穴先生は、ぼくの直接の先生で新制作協会で活動された人です。千葉大学出身で、初期から中期の作品は抽象絵画で知られていて、東京画廊で個展をされていました。

19 82年にムサビに来られた時には、もうこうした具象の静物などを描いていました。

- 加藤

でも背景には抽象の頃の感じを見てとれますね。

- 樺山

そうね。抽象の頃の要素がそうしたところに残っていく。赤穴先生は人柄もダンディ、かっこいい先生。でも抽象絵画の印象が強かったから、この時期はちょっとつらかったんじゃないかな。個展をやっても評論家が先生に「君

は、抽象でいい絵を描いていたのにね… …」なんて言われてるのを、ぼくは学生の頃に見たことがあって、作品を変化させていくことの意味みたいなものを考えさせられましたね。

- 加藤

ムサビに来てこういうロマンチシズムのあふれる壺やボトルの絵になっていった?

- 樺山

いや、ムサビに来る前からこういう感じになっていました。

- 水上

赤穴先生の奥さんも赤穴桂子さんといって絵を描く人で、この絵も夫婦の像みたいにも観えるね。この奥さんが厳しい人らしくて、赤穴先生の絵を「つまんないつまんない」と言うんだって。

「それで箱に壺を詰めて絵を描いてやったよ、“詰まってる” だろ」なんて言ってね。聞いていて悲しくなったね。

- 樺山

ぼくらが助手だったとき、先生方と酒を飲むと、先生方はベロベロに酔っ払っうから、家まで送っていくわけ。だいたい奥様が出迎えてくれるんだけど、その奥さんがみんな強いの。少なくとも美術に対する幻想がない。美術=生活苦みたいなね。大変な時代を共にしている人がほとんどだからね。実際、ぼくの奥さんも、水上先生の奥さんもそうだよね。

- 水上

もうすごい怖いです(笑)。

- 加藤

なんか飲み会の話みたいになってきましたけど(笑)。先生方は、学生とすごす中で画風が動いていくことはありますか? わたし、民俗学者の宮本常一さんのことを調べていて、彼もムサビに来たからこそ若者たちとチームを作って調査したり、ものの研究を中心にしていったりということがあると思っているんです。画家の場合はどうですか?

- 樺山

もちろん変わっていくということはありますね。直接のコミュニケーションでどうということではないけども、やっぱり変わっていきますよ。ぼくは割と絵を変化させてきたほうだと思います。変わっていくって大事だと思ってる。若い頃はうまくやれなかったから、全部捨てて別のことをするなんてこともある。変わるとね、だいたい否定的だよね、日本では。石の上にも3年とか、

10年やってナンボみたいなのって、日本にはあるじゃないですか。でも変わっていくことは重要で、表層的なことでなく、感じ方とか考え方を新しくしていくのは大事だなと思っています。藤林先生とか、ぼくらと関わっていく中で、そんなことあった?

- 水上

藤林先生は、自分がこういうことで考えている、悩んでいるとか、そういうのを割と見せる方で、そうおっしゃっていたのを思い出しますね。

- 赤塚

《19

41年、記念撮影》という作品が展示されている長沢秀之先生は、退任される前に自分の制作に学生を巻き込んで、ゴジラをテーマにしたプロジェクトを立ち上げました。学生との関わりを自分で引き受けながら、自分も新しく触発されて展開されていったようですね。 《19

41年、記念撮影》は家族の肖像写真のようなものが点で表現されている作品で、これランダムに点描してあるように見えるんだけど、薄く描いてある肖像のアウトラインにそって柔らかなタッチで濃淡が描かれているんです。その上からランダムに点描風の線が描かれているのですが、一瞥するとその濃淡の影に誘われて、その色で描いてあるように観えてくるという、 「観える」という構造を冒険的に探していかれた先生です。

油絵学科は、AコースとBコースの対立や緊張があるからこそ安定する

- 加藤

宇佐美圭司の《杜子春》も好きですが、直接の関わりがありましたか。

- 赤塚

宇佐美先生は、多摩美からムサビ、京都市立芸術大学の教授を歴任されて、ある意味で日本の前衛ではとても有名で活力もあった先生でした。宇佐美先生は若い頃の作品を観ると本当に早熟で、受験期にすでに、いろんな現代に起こったイズムや考え方を理解して多くの作品を制作されていました。受験には失敗されたけど、独自の世界観によって新しい絵画空間をどうつくるか日本の現代絵画をリードされた先生でした。とても理論派で主張も強かったし、油絵学科の中でもいろんな先生とぶつかったりしてね。

- 水上

ぼくが専任講師で戻ってきたのは

35歳ぐらいだったんですけど、その時の研究室は赤塚さん、長沢さん、宇佐美さん、前田(常作)さん、遠藤(彰子)さん、桜井さん、ぼくという顔ぶれで、何かにつけて喧嘩になるんですね。

- 赤塚

見解の違いで喧嘩になる。

- 水上

宇佐美先生の「現代美術じゃないか世の中は!」みたいな感じと、

「いや伝統なんですよ、これがムサビの!」みたいな対立ね。この均衡はきちんと持っておかなければならないということで、短大の改組があって新たに二人の先生を採用できることになった時に、Aコース(具象系)とBコース(抽象系)の画家を一人ずつというよりも、Cコースとして「絵画組成」と「立 体」という複合的表現のコースがあっていいんじゃないかということになって、絵画組成室に斎藤國靖先生、立体のジャンルで袴田京太朗先生が着任されました。でも、やがて斎藤さんはAコースに、袴田さんはBコースになっていった。

- 赤塚

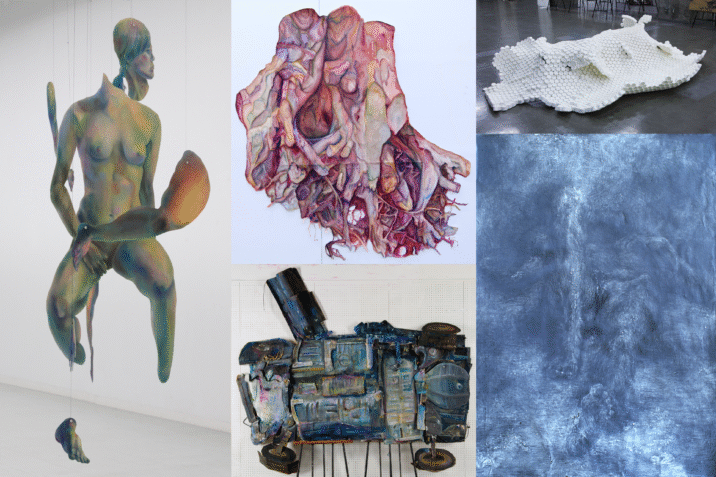

言い方が難しいのですが、絵画を軸とした表現力・古典絵画も含めて絵画のつくりを現代としても深めて追求していこうというものと、絵画は勉強するんだけど、絵画から派生する表現(映像だって絵画を飛び出して空間を作っていると考えるとか)、また絵画とは違う筋道から生まれたインスタレーションとしての表現もある。しかし、油絵学科で、そういったものをいっぺんに話すと毎回すれ違って議論にならないので、二つに分けてAコー

ス・Bコースでやっていこう、ということになっていった。こうしたA・Bの対立や緊張があるからこそ、なんとかやっていこう、情報交換しながら一緒に運営していこう、というスタンスができてきて、かえって安定していくという面があるんですね。

- 樺山

喧嘩喧嘩って言ってますが、油絵学科って仲のいいコースです(笑)。

「基 礎」の考え方でもAとBでは違います。Aコースはまず観ようよ、あるいは描こうよということをやるだろうし、Bコースはまず考えるということがとても重要だし、それは考え方の違い。その違いが、いい意味での緊張感を作り出しているんでしょうね。

ムサビの特徴は、格好つけず、納得するまで描くこと

- 加藤

ムサビの油絵学科らしさとか、現在の油絵学科に引き継がれているレガシー、そして失われつつあり見つめ直すべきレガシーなど、そうした観点で先生方に、ちょっとお話しいただきたいのですけれども。

- 樺山

これは展覧会なので、作品でムサビの油絵の多様性を見せようという意図があると思うので、中心にあるものがちょっと見えづらくなっているかもしれないですけれど。ぼくはムサビの特徴って、ぜんぜん格好つけないところというか、格好よくやらないというか、納得するまで描くことだと思うんですね。ムサビの良さというのは、描いて描いてというところにレガシー、いいところがあるんじゃないかなぁと思っているんです。それははじめに言ったように、作品を描くというよりも、自分と世界との対話を何度も何度もやり直して、繰り返し対象に、画面にアタックしていくことだと思うんです。

- 水上

この展覧会には作品は出ていないんだけど、学長をされた前田常作先生、前田賞の前田先生ね。ぼくが助手の時、自由美術に落ちた時だったかな、前田先生に「もう日展に出そうかと思うんですけど」って言ったら、

「ここは在野の大学だから!」とすごい怒ってね。なんでこんなに怒られるんだろうと思った。だから「在野の精神」というのが根底に流れているんじゃないかと。日展に出さないとかそういうことだけではなくて、独りで、自分の世界で、きちんとやっていくとか、そういうことだと思うんですけど。いつも何かに抵抗するものを見つけて、それに向かってやっていくっていう、それがねぇ、大事なことのように思いますね。

- 加藤

アカデミズムにおもねらないっていうこともありますか。

- 水上

うー

ん、どうかわからないけど、とにかく自分の問題を持って、そこに向かってやっていくという、みんなでおんなじ方向を向くんじゃないよと。なんかそんな感じのことを、教わったような気がします。ぼくができているかどうかはわからないけど、そんなふうにありたいなとは思います。

- 赤塚

ぼくはムサビではなかったけど、いろんなところで感じるのは、何かを信じてひたむきにやる、結果を想定して導き出すことに努力するのではなく、何かわからないけれど出てくることを信じて邁進していく、それで何か身につけていくというスタイルというか、そういうことではないでしょうか。それがよくわかるのは入試の採点で、先生方9人ぐらいで観ていくわけですけど、俄然、水上さんが乗り出して「こ

れ! 絶対落としちゃダメだ」って言ったりして、そういう作品は下手なんだけど、モチーフをなんとかしようと格闘している、そういう作品は落とさない、そういうところに出ていると思いますね。

- 水上

最近、俺が喋れば喋るほど、誰も手をあげなくなっていくみたいな……(笑)。

- 赤塚

ぼくはぜんぜん違うのに手をあげたりしていたんですが、いまはその役割を小林耕平先生や袴田先生が担っていると思うんです。新しい力を嗅ぎ取る、そういうところから、この大学は人を育ててきたんだなということを、ぼくは感じますけどね。

- 加藤

失われている、見つめ直そうすべきレガシーについては?

- 樺山

ムサビの卒業制作集をめくっていくと、ぼくらの3、4年前のを観ていたらね、ほぼみんなおんなじ絵。人体、それも色も一緒。なんでかなってずっと考えてます。いまでもね。ある意味で、世界の、あるいは対象の探究の仕方が同じだったからこうなったのか、一人ひとりみんな違った感覚があるはずだし、出方が絶対違うはずだしね。ぼくはストイックな探究の仕方は大事だとは思っているんだけど、一方でその頃の卒業制作を観ていくと、どうして同じになったのかと、反省も込めて思うんですね。世界の見方を探究していたというよりも、世界の描き方を探究していたという側面も大きかったのかなっていう気もしています。そこには麻生三郎先生とかが残した磁場というか、存在が大きすぎたのかもしれない。だからなかなか学生がそこから自由になれなかった、そういう側面もあったのかなって思っています。

- 水上

さっきのカリキュラムの話に戻ると……ぼくらの学生の時は男性と女性が半分半分で、そして半分以上が浪人。二浪とか三浪とかザラにいたけれど、いまは現役がだんだん増えてきて、またいろんな入試で入ってくるようになり、入ってくる人の質もだいぶ変わってきて、そういうことを考えると、ある期間はAコースだけやり、ある期間はBコースだけやり、全部を一応やっていくようなカリキュラムがあってもいいのかな。あるいは2年生の中には自由制作の期間を作ってもいいのかなとか。カリキュラムをもう1回反復して考えるような時間を低学年にも作るべきじゃないかとか、本当にみんなでケンケンガクガク、カリキュラムのことは考えてやっているところです。

- 加藤

先生方も葛藤しながら、

日々考えていますね。

- 赤塚

基礎をどうしようか、とずいぶん考えているわけです。山口さんの時代は、学生はずっとデッサンをやっていて、課外に油絵をやりなさい、とにかく修練だという考え方でしたが、いま基礎は自分で勉強するという感じ。選択課題が7つくらいあって、先生がそこに控えていて課題を用意してあり、学生がそれを巡って多様な美術を学ぶという基礎になっている。それでいろいろな美術というものをまずは学んでいくわけで、なかなかハードな課題をずっとやっていくと、古典絵画もあり、現代美術の最先端もあり、というふうになっています。結局、こういう基礎のあり方になり、昔と大きく変わったことは、課外で修練をしなければならなくなったということ。そういったことをどう考えていくか。なくなったものは、以前は中心にあった修練だなと思いますね。

- 水上

3年生になってから、また課題に取り組むことで、新しいものに触れられるのではないかとかね、いろいろ考えているところなんですよね。

アニメーションとマンガの衝撃を、どう掴んで乗り越えていくか

- 加藤

だいぶ作品の観え方が変わってきました。今日触れられなかったけど、この作品も観ておいてという作品をご紹介いただけますか?

- 水上

吉田克朗先生の《無

題》。吉田先生は版画の先生として入られたんですが、ぼくは同じ年に入ったんですよ。もの派の方で、豪放磊落な方でね。赴任して5年ぐらい、在任中に亡くなられて、すごい悲しかった。もの派の方が、こんなに生々しい絵を描くのかと思って今日これを観たもんですから、この美術館に吉田さんのこんな絵があることも初めて知って、赤塚先生に感謝です。

- 樺山

藤井令太郎先生の椅子の絵で《積

む》という作品。この人は短大美術科の先生だった方ですが、若い頃から印象深い先生でして、桜井先生にも通じるところがあるんだけど、椅子が生きもののように、踊っているような… …。すごく若い頃から気になっていた絵で、非常に芯があるんだけど、ある種の軽妙さもあるというか、決して綺麗に描こうとしていない。そして存在はあるんだけど、どこか空間と一体化していくような、そんな予感が漂っている作品で、これにはみんな注目してほしいですね。

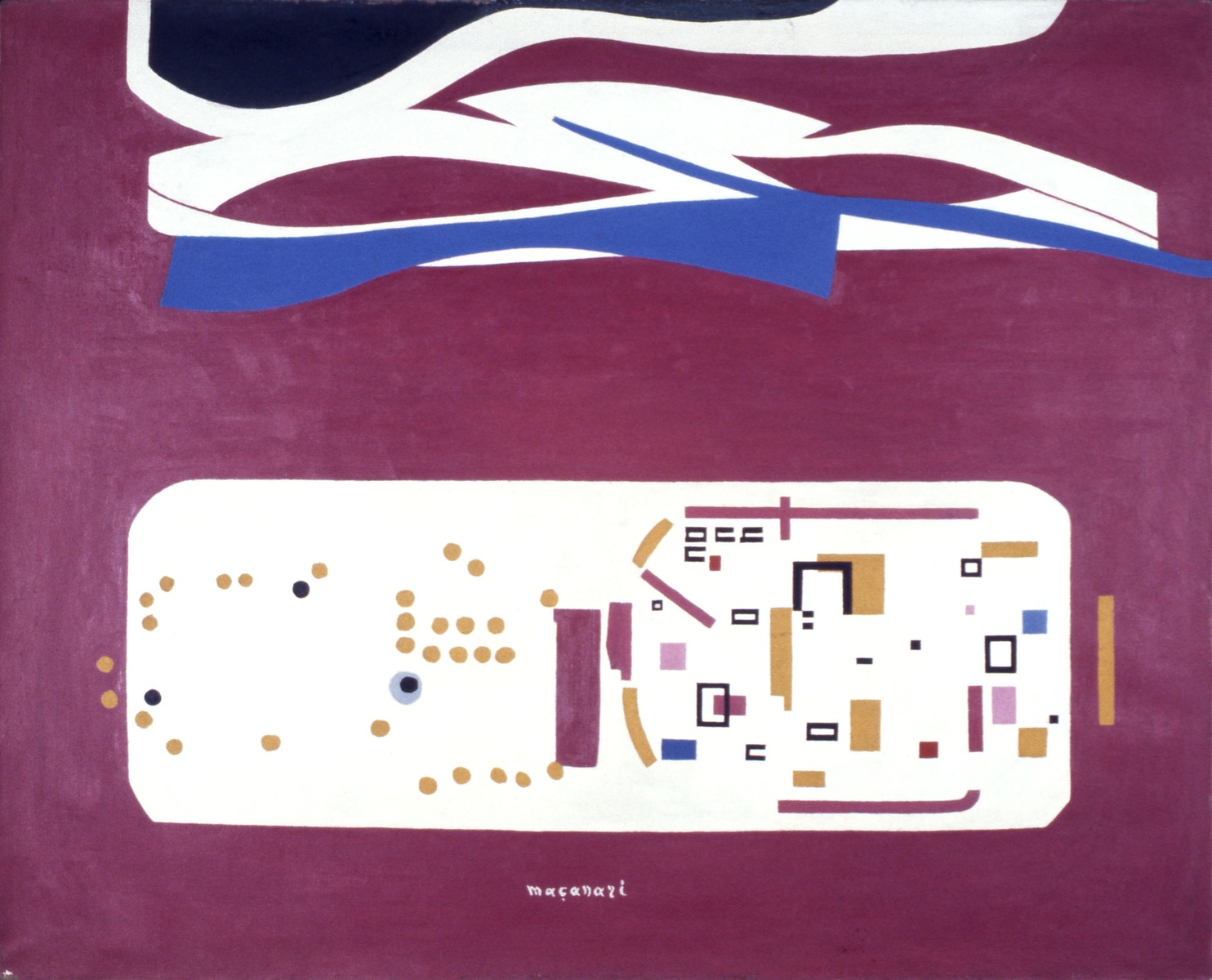

- 赤塚

1点挙げるとしたら、村井正誠さんの《Village》ですね。山口長男さんと同時期の抽象の隆盛していた時代の作品。上空から見た街の様相をもとに描かれています。飛行機というものが戦争の時代に発明されて、それは上からの視点をもたらしたわけです。いま生成AIとか、データサイエンスとか、我々の視野が広がっていると思うんですけど、いまという時代ばかりがそうであるわけではなくて、たとえば写真が生まれたりして、昔から新しいものとの出会いはいつもあるわけです。飛行機という上からの視野というものも、絵描きにとっては新しい視角だったわけですね。ぼくらのいちばんの危機は、アニメーションとマンガの衝撃を、絵としてどう掴んで乗り越えていくか。これが我々の課題だと思っています。そういったものも受け止めて乗り越えていかなければならない。ファインアートとそういうものがどう違うのか、そうしたことを考えていく上で、これは興味深い作品だと思っています。

- 加藤

コレクション展の一つひとつの作品の背景や、作者のお人柄など、そうした情報が鑑賞に必要かどうかというのは、それぞれ思うところがあるでしょうけれど、かなり作品の観え方が変わったと思います。どうもありがとうございました。