2011年6月24日(金)〜7月30日(土)に武蔵野美術大学美術館で開催された「ムサビのデザイン コレクションと教育でたどるデザイン史」展。本展にあわせ、これまで大学にかかわった教員たちが、ムサビのデザインのコレクションと研究・教育について語る対談シリーズが行われました。本シリーズは、コレクションのみならず、ムサビのデザインの研究・教育のあり方を歴史的に伝えるものです。今回はそのなかから、本学名誉教授の保坂陽一郎と、造形文化・美学美術史教授(当時)の松葉一清による対談を紹介します。

芦原先生とムサビ

松葉:約21年前に刊行された『武蔵野美術大学60年史』によると「美大の建築学科」をつくるために当時の田中誠治理事長が芦原義信さんに「キャンパスとともに美大らしい建築学科をつくりたい」とお願いした話が紹介されています。当時の経緯でご存知のお話があればお聞かせください。

保坂:具体的に、芦原さんがどこで田中理事長と出会ったのかは存じあげません。日本に画期的な美術大学を新しく鷹の台につくりたいという話があったとは聞きました。そのころ芦原さんは法政大学に勤めていたのですが、是非キャンパス設計をしたいということで、設計を任せてもらえるなら、武蔵野美術大学に行きましょうとなりました。同時に建築学科をつくるということで、田中理事長から「よろしく頼むよ」という話だったのだと思います。お二人は大変息が合っていました。

松葉:3年前に、私はこの大学に呼んでいただいたのですが、キャンパスの骨格がしっかり残っていることに感動を伴った驚きを感じました。正門から「美術館•図書館」までキャンパスの中央に軸線を通すプランはどこから発想されたものなのですか。

保坂:芦原さんは、ムサビのキャンパス設計の少し前に駒沢の体育館をつくりました。そこには管制塔が建っています。十三重の塔みたいに重なった形態です。どうしてあの形が芦原さんから出てきたのか、今でも不思議に思います。どうやらその頃から日本建築にどこかで引っかかっていたのかなと考えています。ムサビのキャンパス基本計画はその後です。ムサビの軸線の通った配置は、西洋のものと考えがちですが、私は日本の伽藍配置が頭の片隅にあったのだと思います。ただこれは、芦原さん自身、伽藍配置という言葉を言わなかったので、あくまで私の推測です。キャンパスに入って、「1号館」のピロティを抜けて、真っすぐ行ったところに広場があり、そこに「4号館」のアトリエと「7号館」を貫く直交する軸がもう一つあります。その十字形の軸が基本だと、芦原さんはその後おっしゃっています。それは伝統的な伽藍配置と結びつきます。

松葉:来訪者は「1号館」のピロティで頭上から圧迫されて「さあ大学に来たぞ」という芦原さんのメッセージを受けて、次に広場へ出て解放感を味わう。モダニズムの建築の定番である「光と影」の鮮やかな空間構成なのですが、路地から一気に視界が広がるイタリアの広場のような印象もあります。

保坂:微妙な高低差があって、徐々に風景が変わっていくようなことはいつも考えられていたようです。芦原さんはイタリアにしょっちゅう通って、ヨーロッパの伝統的な集落を踏査していましたので、そのように感じられるのでしょう。

松葉:ムサビのキャンパスを発注されたとき、芦原さんは壮年にさしかかっていた時期です。大学キャンパスを手がけたいという意欲は旺盛だったのでしょうか。

保坂:そうだったと思います。当時は、槇文彦さんがセントルイスのワシントン大学の施設や「立正大学」を手がけるなど、建築家にとって大学のキャンパスは、〈小さな都市計画〉と位置づけられました。そこで自分の理想の宇宙が実現すると信じていました。そのこともあって、芦原さんも法政大学を離れてでもムサビに行かれたのだと思います。

松葉:1970年代以降、学生数が急増したために、どこの大学もキャンパスの骨格が見えなくなってしまいました。そのなかでムサビは、芦原さんのしっかりした基本計画と、保坂さんら跡を継がれたみなさんの努力で、創建当初の構成がよく維持されたと感心させられます。モダニズムの空間構成のありかたを研究する対象の保全としてもすばらしいことだと思います。

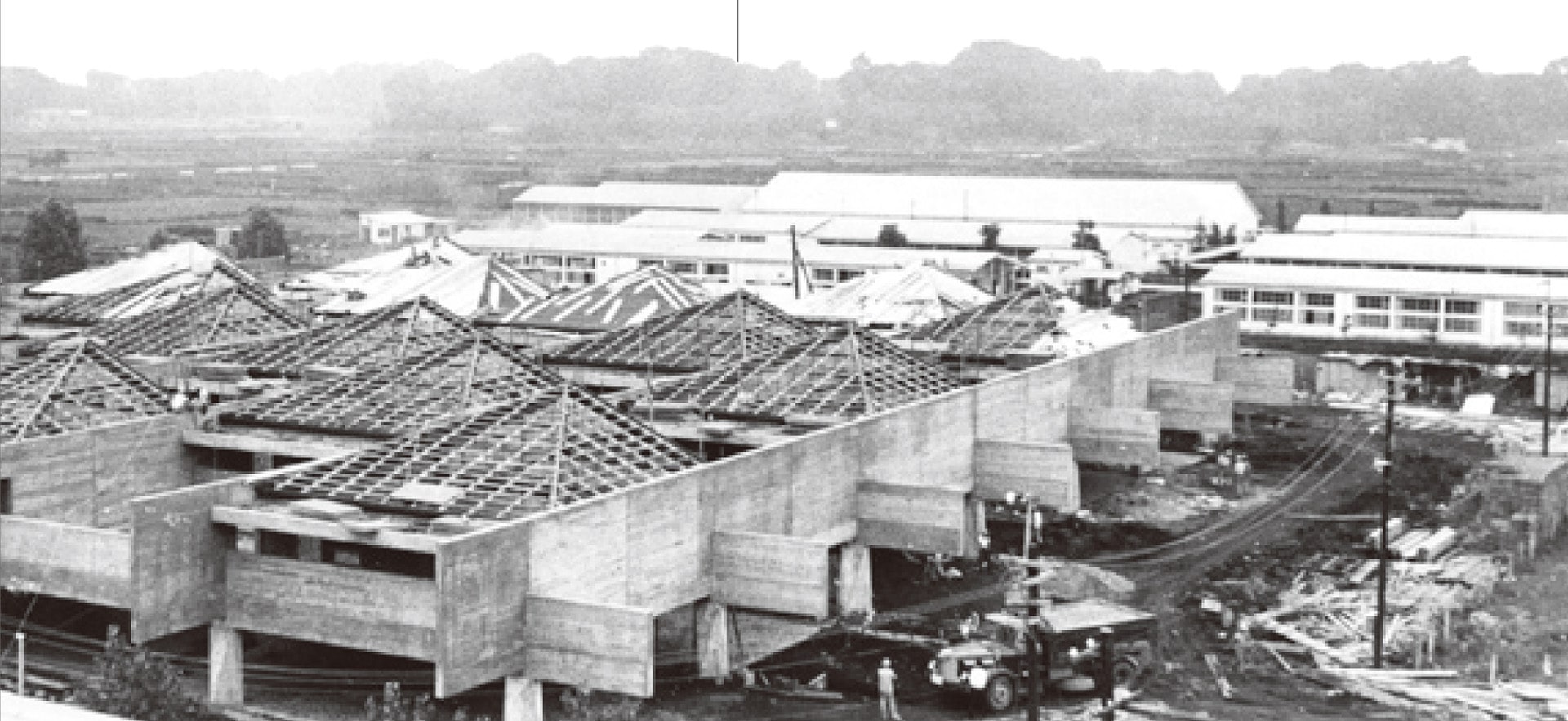

最初に出来た4号館、中央広場

松葉:田中理事長がムサビの仕事を芦原さんに話されたとき、保坂さんは芦原事務所に在籍されていました。キャンパスの設計では、どのような役割をなされたのですか。

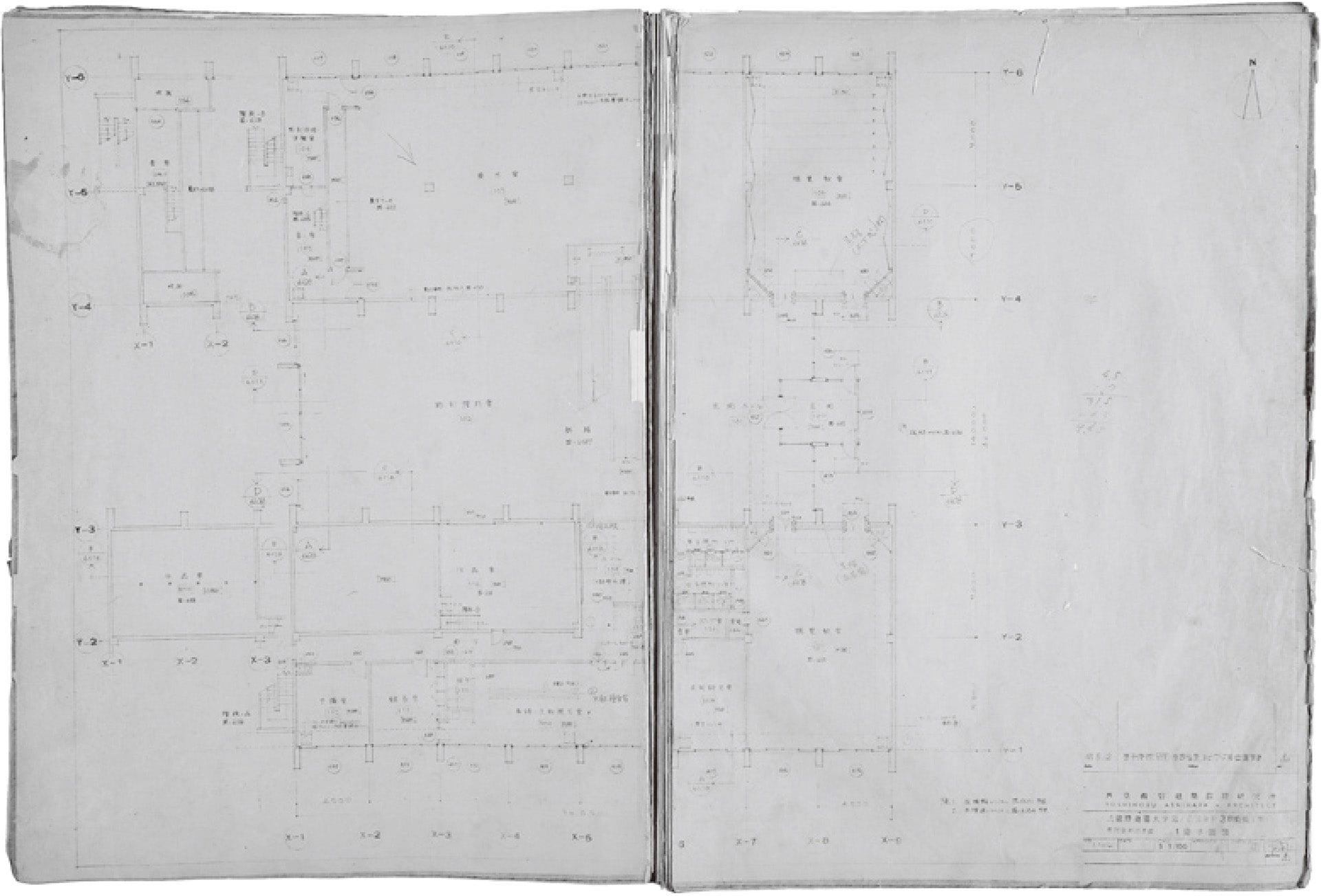

保坂:芦原さんから、ムサビを担当するようにと言われ、私自身もびっくりしました。当時は西武線の鷹の台の駅と大学の間に何もなくて、直接ムサビの敷地が見えました。キャンパス計画の最初に、昔はアトリエ校舎と呼んでいた、現在の4号館を建てることになり、私の担当で設計することになりました。4号館のアトリエ校舎の設計には、ちょっとした物語があります。当時は、担当学科の先生のグループと設計者が話し合って物事を決めていきました。「4号館」のときは油絵と彫刻の先生たちが集りました。

松葉:俯瞰すると、妻壁を広場に向けてアトリエの屋根が連続する「4号館」の形態と構成はどうやって生まれたのですか。

保坂:これには、いろいろな話があります。芦原さんが、岡山に行ったときにキビダンゴを買って、汽車の中で食べた。見ると、菓子箱に格子状の枠があり、その枠のなかにキビダンゴが納まっていた。それをヒントに思いついたという説ですね。また、ムサビは先生がいて、助手の人がいて、そこに学生たちが集まってきて、一つの共同体のようなグループが出来ていました。そのグループが複数集うと、アトリエ村のようになるじゃないかとも考えられた。そこで、4つの教室が集まってひとかたまりになる。それが螺旋階段を上がったところの小広場を4教室が囲む基本単位になりました。

松葉:やはりあの広場が重要なのですね。

保坂:当初案では、私が悪かったのですけれど、広場に教室が正対するのではなく、45度に屋根を振ってしまいました。普通アトリエは北向きなのですが、45度振ったほうがかっこいいと思ったのですが、それでは光の加減が悪いのでダメだと言われました。こちらが絶対大丈夫だと言ったので、議論になりました。そこで、模型をつくろうとなりました。結局、1/2の模型を大工さんにつくってもらいました。その模型にやはり1/2のイーゼルにキャンバスも置いて、光のテストになりました。キャンバスは光らなかったのですが、それでも絵画や彫刻の先生は「うん」とはおっしゃらない。わたしが45度振ったことへの抵抗だったと思います。感覚的にどうしても気に入らないと物別れになりました。余談ですが、その模型は正門の脇のバス停留所の待合室に長く使われました。そのようなことがあり、悩みましたが、仕方なく先生たちの意見を聞いて、現在の形になりました。

松葉:二つの軸線が交差する美術館•図書館前の「中央広場」は当初、赤煉瓦敷きのスペースだったとうかがっています。いわば伽藍配置の文字通りの中心ですが、キャンパスの設計にあたっては、どのようにお考えになったのでしょうか。

保坂:最初から武蔵野美術大学キャンパスの中心的なスペースであるという位置づけでした。70メートル角くらいのスケールになっています。広場は寸法が非常に大事で70メートルくらいが一番いいと考えていました。大きすぎても、小さすぎてもダメということでした。区切りとしての中央広場が存在し、そこを「1号館」、「美術資料図書館(現在の美術館•図書館)」、「4号館」、講義教室棟の「7号館」が相対する構想は最初からありました。ただし、中央広場をどう活用するかは、ずっと先の課題に残しておこうという話でした。

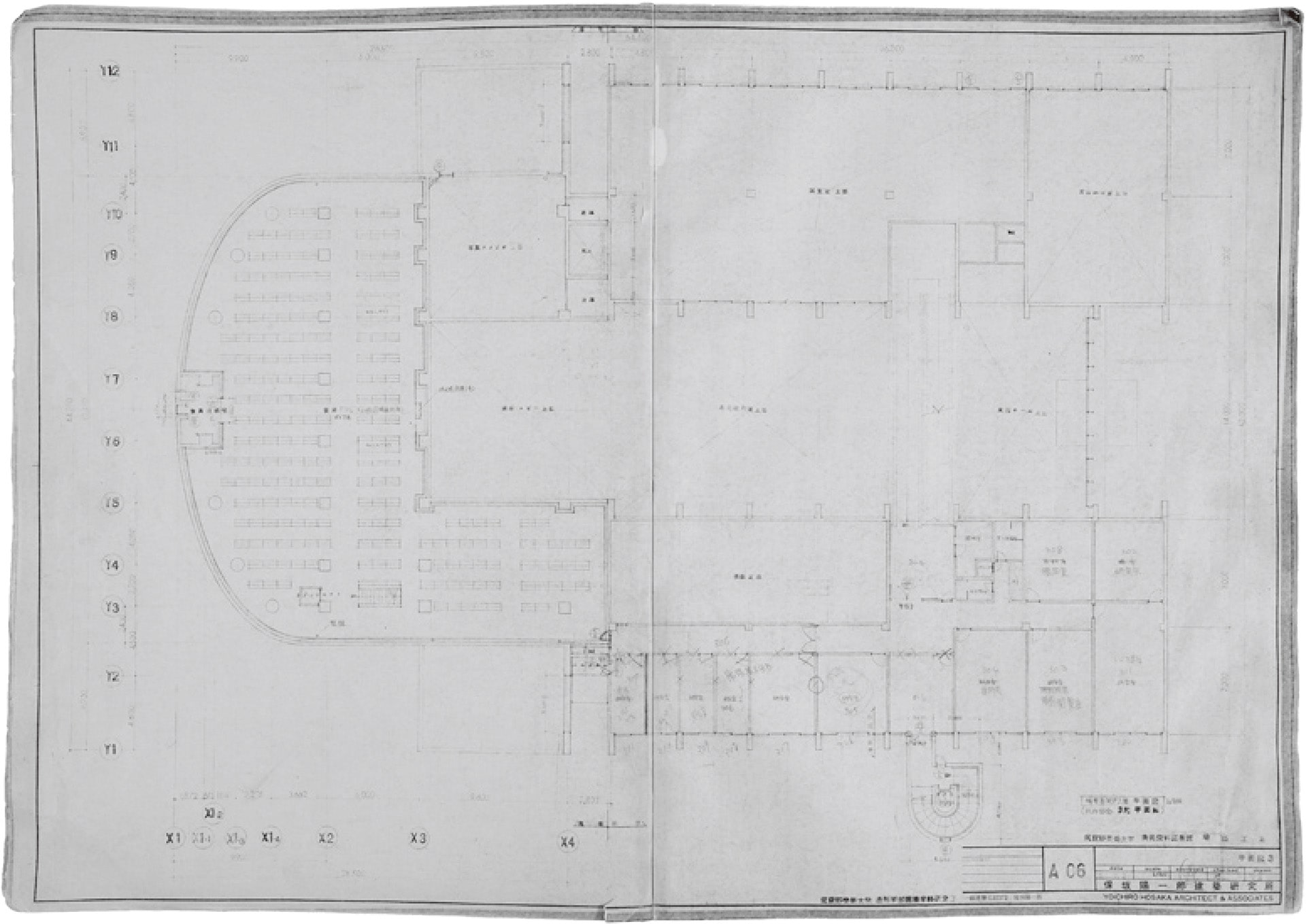

美術資料図書館増築

松葉:芦原さんは、1970年に東大教授に就任されてムサビを離れられます。定年退官されて1979年に、再び、ムサビに戻られます。ムサビへの愛着がいかに強かったかがわかります。保坂さんはキャンパス設計時にムサビの専任講師に招かれ、芦原さんが不在時もずっとキャンパスの整備維持に従事されて来られました。1977年にご自身が手がけられた「美術資料図書館」の増築の話をお聞かせください。

保坂:最初の「美術資料図書館」は、交差するスロープなど空間はすばらしいものでしたが、書籍を置くところが不足していました。それに本だけでなく美術資料の保管スペースも足らなかったわけです。それでは図書館として機能しないので、本や作品を保管できる建物をつくってくれという声が学内からあがったわけです。

松葉:機能面での要求ですね。

保坂:それは非常に強かったです。私が設計した増築の時点で、実は「中央広場」の地下を資料庫にして、地下を中心に周りの建物をつなげようという計画もありました。しかし、それは実現には至らず、建物本体の背後に増築して収蔵スペースを確保しました。

松葉:そんな話があったのですね。美術館•図書館のアトリウムの上階に位置する「大理石のギャラリー」から、交差するスロープ越しに正門の方を遠望すると、広場を中心にしたキャンパス配置は、規律と品格にあふれています。それを思うと、広場の地下に周囲の各棟を結ぶスペースを設営する発想は、なるほどな、と得心がいきます。今後のキャンパス整備にあたっては、「原点」としての中央広場を尊重する発想が求められると感じます。

アーキテクト教育

松葉:田中誠治理事長は美術大学での建築教育について、芦原さんでなければという考えを持っていたと聞いています。創設当初は、どのように考えられていたのですか。

保坂:芦原さんのなかに全体像のポリシーがありました。理想的なアーキテクトとはどうあるべきかという考えです。学生は、技術はいうまでもなく、美術やデザインなどの総合的な教育を受けて、初めてアーキテクトになれるというものでした。そのようなアーキテクトを育てるためには従前の工学部の建築科ではダメだと考えていました。そういう教育が出来るのなら、面白いと私も受け止めました。カリキュラムは、設計計画が中心でした。建築教育の全てのベースに設計がありました。設計を軸に教育を進めていくという考えでした。

松葉:通常、旧帝大系を範としている工学部の建築学科は、国公立、私学に関わりなく、計画、構造、設備の3つの領域を明確に区分した教育をしてきました。

保坂:いうなれば3つがイーブンで、いわゆる計画系もありましたが、とにかく実際手を動かしてモノをつくらなきゃダメだということなので、計画よりも設計が中心でした。そのような形で美術大学に建築のコースが出来たというのは東京藝大を別にすれば、日本では初めてだといわれました。その後、多摩美術大学などいくつかの大学もそれにならいましたが、先鞭をつけたという意味で胸を張ってもよいのではないでしょうか。それにしても、美術大学に建築学科という名前が残っているところは少なくなりました。環境デザインなどに変わってしまいましたが、芦原さんの初志を思っても、わたしはムサビは建築学科という名前を守ってほしいと考えています。

松葉:キャンパスとともに、私も芦原さんの薫陶を受けたひとりとして同感です。

[2011年5月11日、武蔵野美術大学美術館棟にて収録]

武蔵野美術大学名誉教授。1934年山梨県生まれ。1957年東京大学工学部建築学科卒業。1957年芦原義信建築設計研究所。1967年武蔵野美術大学造形学部建築学科専任講師。69年助教授、76年教授。1970年保坂陽一郎建築研究所設立。1995年より98年まで武蔵野美術大学造形学部建築学科主任教授。2004年武蔵野美術大学退任、同年名誉教授。芦原義信建築設計事務所時に、武蔵野美術大学アトリエ棟(現4号館)、デザイン棟(現7号館)を担当。1977年美術資料図書館増築工事設計。1987年「ガーデンハウス湘南」にてBCS賞を受賞。2001年「大江戸線国立競技場駅」にてグッドデザイン賞金賞を受賞。2007年「仁井田中学校 体育館」にて福島県建築文化賞優秀賞を受賞。著書に『西から東へ 一建築家の旅』(東葛文化社)など。2017年逝去。

元武蔵野美術大学教授(造形文化・美学美術史、2008-2020年)。1976年京都大学建築学科卒業。朝日新聞編集委員を経て本学教授に着任。2011年「日本建築学会文化賞」受賞。都市と建築の過去・現在・未来を、歴史、景観、社会制度、デジタルカルチャーとの関係などの視点で考察。著書に『近代主義を超えて』(1983年、鹿島出版会)、『日本のポスト・モダニズム』(1984年、三省堂)、『ポスト・モダンの座標』(1987年、鹿島出版会)、『アンドウ -建築家安藤忠雄の発想と仕事』(1996年、講談社)、『帝都復興せり!―『建築の東京』を歩く 1986ー1997』(1997年、朝日文庫)、『パリの奇跡―都市と建築の最新案内』(1998年、朝日文庫)、『新建築ウォッチング 2003ー2004』(2004年、朝日新聞社)など。2020年逝去。

*松葉一清先生の著作権継承者様にご連絡がとれませんでした。ご存知の方はお知らせください(武蔵野美術大学出版局 press@musabi.ac.jp)