基礎デザイン学科の創設と当時の本学デザイン系学科の編成

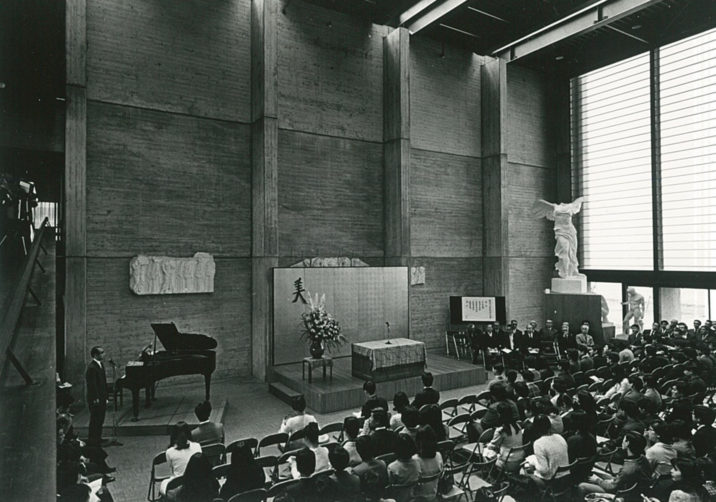

基礎デザイン学科の創設以前に、「武蔵野美術大学の造形学部には、明確に限定された専門学科がすでにいくつも設置されていた。商業デザイン学科(現 視覚伝達デザイン学科)、インダストリアルデザイン、インテリアデザイン、クラフトの3コースをもつ工芸工業デザイン学科、舞台美術とディスプレイデザインのコースをもつ芸能デザイン学科(現 空間演出デザイン学科)、建築学科などである。問題は、こうしたなかで、……デザインの哲学的基盤を築くことは必要であり、そのためには古代ギリシアにおいてもっとも包括的な意味で用いられた世界形成を表わす「ポイエーシス」というようなコンセプトをデザイン理念として再生すべきである。つまりデザインの分野をさらに分割するのではなく、逆にデザイン全体を大きく包括することが重要なのである。1967年、そこで武蔵野美術大学に基礎デザイン学科という新しいディシプリンの学科が誕生したが、その目的はデザイン全体を一つに統合し、デザインにおける新しいタイプの専門家を育成するための学際的な理論や教育方法に重点を置いたデザインのサイエンスを探求することであった。日本語ではそのコンセプトを「基礎デザイン学」と呼び、デザインにおける新しい型の専門家として、デザインの企画・計画・研究・教育・評論などの領域や境界領域やその他のフィールドとの関連において、自ら新たな問題を発見し創造的に活動しうる新しい可能性に充ちた人材を想定したのであった。」(Japanese Design)

デザインの柱と梁に喩えられる基礎デザイン学の活動

「デザインにおける各専門領域を、それぞれ柱にたとえるなら、基礎デザインもまた一本の柱である。……同時にデザインの諸現象を共通の考え方でとらえ、本質的に発展させうるような、デザインの理論的基礎並びにその方法を築きあげようとする……一本一本の柱に恩恵を与えようとする横につなぐ梁(はり)である。」(デザインの理念と形成1)

この活動の例としては、「・デザインの新たな問題を照らし出す思考のツールを生み出していくような活動、形態や空間や色彩などについての造形言語の実験的な試みから新しい秩序あるいは造形の形成原理を提起していくような活動、・デザインの望ましい姿を生活者や生産者に繋げていくような活動、・デザインの社会的機能を組み込んだデザイン批評……評論あるいは編集活動、・社会的視点を含むデザインの歴史研究から現在や未来を透視するような活動、・変遷する生活環境のなかでデザインの境界領域からあらたな問題を汲み上げ、デザインのフィールドとしてその対象や方法を提起していく活動……」(60年史)

「・形態学、色彩学、視覚方法論、心理学などとの連関からは「色と形の相互作用」をはじめ、さまざまな視覚現象に関する制作や研究、・近年その必要性が提唱されている「造景学」を基礎づける基本原理の一つである「環境色彩」、・記号論との関連からは、文化記号的なデザイン現象や歴史の解読のほかに、デザインサーベイや設計プロセス、設計方法論の研究、(非言語的な)図的言語の開発、……多岐にわたる制作や研究、あるいは研究のフィールドが開拓されてきました。」(基礎デザイン学会設立趣旨)

総合性という特徴

技術の基礎の上に立って制作をすることが、当時のデザイン教育に共通する考えであった。基礎デザイン学科は、これに分析的な方法論を加えることにより、デザイン教育プログラムを総合的なものとして実現することになった。上記の基礎デザイン学の諸活動も総合的に基づいたものである。このことは、久保義三名誉教授によっても、「従来の商業あるいは産業の側に傾斜していたデザインおよびデザイン教育を、関連諸科学との相互連携により深めながら、総合的にとらえ返す視点を大胆に打ち出した点に、大きな特色があった。」(60年史)と指摘されている。

日本におけるデザイン教育の動き

「大学教育において、いち早く50年代の初めからインダストリアルデザインの教育を模索しはじめたのは、1951年に発足の千葉大学工学部工業意匠学科と東京藝術大学の図案科であった。千葉大学の工業意匠学科の前身にあたる東京高等工芸学校の設立は1921年、東京藝術大学の前身である東京美術学校の設立が1887年である。両校はともに長く輝かしい伝統をもつ国立の教育機関であり、……千葉大学工業意匠学科の理論上の基盤を形成したのは、後に九州芸術工科大学(1968年創立)を起案しその初代学長となる小池新二教授(1901–81年)であった。一方、東京藝術大学におけるデザイン教育の精神的な指導者となったのは小池岩太郎教授であつた。彼はインダストリアルデザイナーとしてGKデザイングループの生みの親でもあり、日本インダストリアルデザイナー協会や日本デザイン学会の発展にも多くの貢献をした。

しかしながら独自の教育方針をもつ国公立のデザイン学校はそれ以前にも存在していた。例えば1899年創立の京都工芸繊維大学では、そのカリキュラムに、織物加工の工程を含む伝統技術と近代テクノロジーとの融合から出発した特色を見ることができる。また金沢美術工芸大学や筑波大学(元 東京教育大学)もこれに劣らず傑出した個性的な教育機関である。

他方では、こうした国立のデザイン教育機関に代わるようなデザイン学校を創ろうとする独自の動きも生まれた。1954年、東京・青山に服飾デザイナーの桑沢洋子(1910–77年)は桑沢デザイン研究所として知られる専門学校を創立し、同研究所は「モダンデザインとは何か」、「デザイン教育はいかにあるべきか」という命題に挑戦する一つのデザイン運動の拠点となった。桑沢は66年に東京造形大学を創設している。

1930年代に、建築家の川喜田煉七郎が東京・銀座に新建築工芸学院を開設した。この学校は短命に終ったものの、川喜田はここでドイツのバウハウスの方法論と原理を基調としたデザイン教育の推進を目指したのであった。彼は同学院に建築家の水谷武彦と山脇巌、それにテキスタイルデザイナーの山脇道子を招聘したが、この3人のデザイナーはデッサウのバウハウス留学経験者という共通の経歴を持っていた。この新建築工芸学院には、グラフィックデザイナーの亀倉雄策、前衛華道・草月流の創始者である勅使河原蒼風が学んでおり、また桑沢洋子もこの学院で初めてバウハウスの影響を受けた一人である。1954年6月には、バウハウスの創始者ワルター・グロピウスが来日し、桑沢デザイン研究所を訪れ、その新しいデザイン教育への挑戦に深く感動した。この研究所は多彩な一流デザイナーを教授陣に擁していたが、そのなかでも勝見勝(1909–83年)は重要な理論的・啓蒙的な役割を果した。」(Japanese Design)

欧米のデザインの影響

1960年代のデザイン教育:基礎デザイン学科との同時代性

「小池新二は当時のウルム造形大学におけるトーマス・マルドナードの環境デザイン学の構想にその着想を得たという。小池が創設した学校の英語名は「Kyushu Institute of Design」であるが、日本語名は「九州芸術工科大学」となる。つまりこれは芸術と工学の統合をまず概念から提案する初めての試みであった。ここでは芸術とエ学を階層的な縦の序列のなかに入れて限定するのではなく、「包括的な統合にもとづく教育」のための対等な理念として、2つの概念が並置されている。……この意味において、芸術工学あるいはそれに近い造形工学という考え方は、武蔵野美術大学の基礎デザイン学というコンセプトと共通する点も多い。」(Japanese Design)

ウルム造形大学のデザイン基礎および専門教育の理念

「ウルム造形大学の場合、バウハウスの革新性の理念とともに、基礎教育課程を継承しますが、しかし、ここでは新たな次元で、さまざまな先端的な科学と連携した実験的な多義の生成装置が形成されていきました。」(デザイン学)

「ウルムの問題提起についていえば、バウハウスの「芸術と科学ないし工学との統一」というより、むしろ、「デザインと科学の統合」を目標としたのだというほうが正確だといえます。いいかえれば、デザインと自然科学および実証主義な知との緊密な連携が重要視されたのだといえます。しかし、1960年代後半のデザインの終焉への時代にあっては、近代のプロジェクト、社会変革の手法として誕生した近代デザインの原初的な意味、その社会性と変革の理念が、新たな次元で、再び提起されていかなければなりませんでした。」(基礎デザイン学会設立趣旨)

欧米のデザインのインパクト

「1950年代は日本のデザインそのものの黎明期であった。戦前において、私たちが用いてきた漢字表記の「図案」や「意匠」という用語に代わって、「design」というアングロサクソン系の語を、外来語としてそのまま用いだしたのも、この1950年代の初めのことであった。」(made in japan)

「製品デザインのための海外研修計画も、戦後、デザインの教育・研究が発達し日本の産業界や各企業でのデザイン活動が活発になってゆく過程できわめて重要な役割を果たした。この計画は通商産業省のもとで制度化され、1955年から66年にかけて日本貿易振興会(JETRO)によって運営されたデザインの海外留学制度である。こうした努力はインダストリアルデザインを改良し、輸出を振興するための試みとして始められたものであった。

この制度が実施された11年の間にデザインの分野-多くは企業のデザイン部門−から82名の留学生が選抜され、1年間海外の美術・デザイン関係の学校や大学に留学し、デザイン事務所で研修を行なった。その大半はアメリカに渡ったが、デンマーク、スウェーデン、フィンランド、西ドイツ(とくにウルム造形大学)、イタリア、イギリスなどヨーロッパに向かった者もいた。……一方、通産省のエ芸指導所(52年に工業技術院産業工芸試験所と改称)の機関誌で同所設立の1932年から74年にかけて刊行された月刊誌『工芸ニュース』も重要な役割を果たした。とくに戦後においては、海外のデザイン情報やデザイン教育の方法、実際のデザイン活動に関する論文などに加え、高度なデザインの方法論や研究に関する論文も掲載し、とくにインダストリアルデザインの実践方法からその教育や研究の発展に多くの貢献をした。また1956年から71年までの15年間、産業工芸試験所は海外から招聘したデザインの専門家を中心とする講習会やワークショップを組織し、デザインの教育と普及に努めた。56年から60年にかけては、主に米国から著名なデザイナーやデザイン教育者を招き、その結果、米国における当時のデザイン動向や実態に関する情報が日本にもたらされた。61年から63年にかけては、主に米国から消費者教育や人間工学の分野からの指導的な専門家を招いた。64年から67年にかけては、主にヨーロッパ諸国から実績のあるデザイナーやデザイン研究者を招き、68年から71年にかけては、新たな情報化時代の到来を前に、主にヨーロッパから先鋭的なデザインの理論家や研究者が招聘された。」(Japanese Design)

1960年代のデザインの危機とポストデザインのデザイン

デザインの危機が自覚され、デザイン教育はデッサン等の技術を基盤としてその上に成立する教育から、社会問題を解決する目的志向の教育へと改編されることになった。さらに、さまざまな危機に対して、デザインの理念として環境全体の形成や生の全体性のあり方が問われることになった。

「エネルギーの枯渇、人口の増大、食料危機、環境汚染、過度な消費による廃棄物の増大、地球上の地域格差の増大、青少年の疎外感、社会不安、伝統的な価値の崩壊などの状況は、いっそう切実な問題になっています。デザインは、もはや、これらの問題の認識やそれらの解決に応えうる知の探求なしには存立しえないでしょう。……明らかにポストデザインのデザインの時代です。……この理念の根底に、すでに「デザインの終焉」を告げる「ポストデザインのデザイン」とよべるラジカルなデザインの新しい認識が含まれていたからだ、と考えられます。1960年代の後半はすでにデザインの終焉の時代であったといえます。高度経済成長の中で、すでに、デザインはもっぱら消費の対象となり、工業先進国の物の過剰や南北格差、環境汚染などの問題も急速に顕在化していたからです。基礎デザイン学の提唱は、そのような世界認識を前提していました。ローマクラブによって「人類の危機」として「成長の限界」が提示されたのは、それから間もない1972年のことです。」(基礎デザイン学会設立趣旨)

生活世界形成=生の全体性を目指したデザイン教育の再編成

「デザインがあまりにも産業主導の販売政策やその細分化と結びついて発展を遂げた日本にあっては、デザインと産業のあり方も、デザイン側から変革の問題を提起していく必要があったといえます。デザインが自然との共生の理念を根底にすえて、人間の「生」の全体性に関わる生活世界形成の課題を目標とするのであれば、デザインは自然科学との連携だけでなく、さらに人文、社会科学を含む広義の精神諸科学との緊密な連携をもつ、総合的な新しいデザインの知の在り方が探求されていかなくてはなりません。」(基礎デザイン学会設立趣旨)

「デザインは、あるべき生活世界の近代性(モデルネ)へと向けて再編・再形成していくためのミッションとして誕生してきたからです。私たちは、未来に向けて、自らのうちに他者を含んでいくような、また真善美の理想を一つに包越していくような新たな人間の理性が求められていると思います。」(デザイン学)

「デザインとは本来一つの専門領域に特定しえない専門性であり、種種の専門の関係性、問題の関係性全体や問題から完成までのプロセスの全体の総合性に、その専門の特質があるのだと主張してきました。そのことは、同時に、デザインには領域はないのだという主張になります。」(デザイン学)

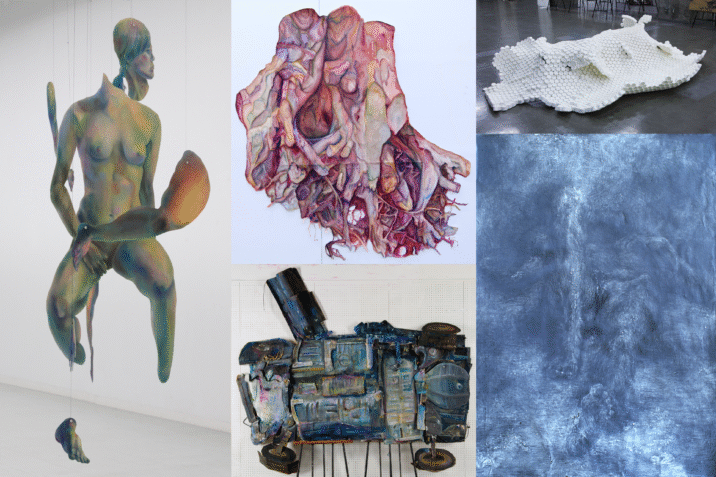

基礎デザイン学科教育プログラムの最近の傾向と特徴

最近、基礎デザイン学科について、研究(理論)から制作への重点の移行の傾向が指摘されている。これは基礎デザイン学とその教育の動向のすべてでないにしても、動きの一つではある。このことについて、研究(理論)と制作を二者択一で論じないことは重要なポイントになるだろう。教育プログラムは、理論であれ制作であれ、批判的な構想力にもとづいて、個別の課題から出発するとしても、その延長上には、生の全体性「生=life、生命、生存、生活、整形、生き方、障害、人生、生気、……」の目標があり、それが再帰的に教育プログラムやデザインを絶えず再生させるという理想がある。このような教育プログラムの絶えざる刷新性を担保するもの、「新たな改革が目指す先にあるのは、より多様な可能性を提供してくれる斬新でさらに開かれた教育システムである。」(Japanese Design)

「アルベルスの展開の基礎も、またモホリ゠ナギの方法論も、それぞれの方法論の根底にはイッテンによって提起された「身体的」な、かつ「生命的」ともいえる諸感覚に根ざした創造的な契機としての根源的なものへの遡行による展開が根本原理として重要視されています。それらの方法論は一方で確かに工業生産とむすびついた具体的デザイン開発を支える造形上の実験的・発見的な源泉としての基礎づけに貢献するのですが、しかしそれらは同時にそうした原理や制度を破壊していくような越境性を絶えず孕んだ多義の源泉でもあったといえます。……基礎教育は、日常生活のなかに貢献していくベクトルへの志向性だけでなく、絶えずそれを省みて、絶えずそれを解体しては再生していくといった非日常的な祝祭的仕組みがあったのです。それが、専門性を解体して、非専門性へと溶解し新たな専門性を誕生させる、あるいは日常の秩序を無秩序へ、混沌へと遡行させ、新たな秩序を回生させる、という媒介者としても類比可能であることは言うまでもありません。」(デザイン学)

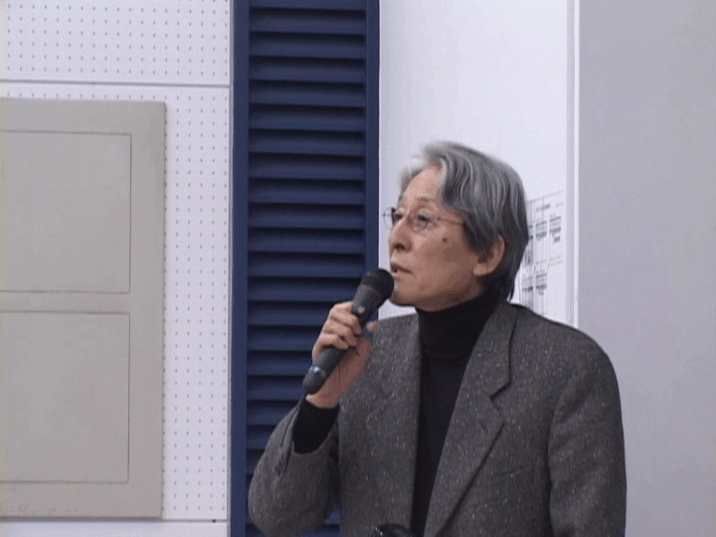

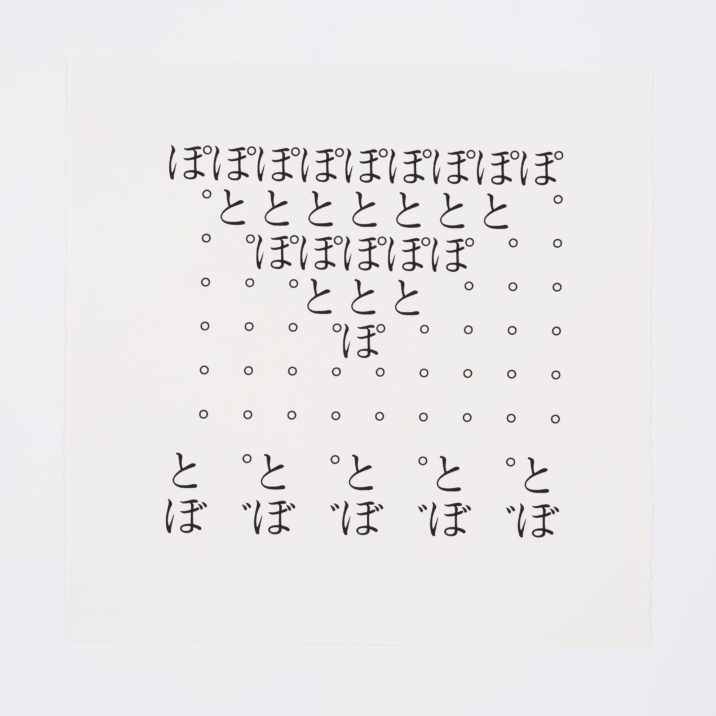

武蔵野美術大学名誉教授。元基礎デザイン学会会長、元記号学会理事。1932年東京生まれ。1955年早稲田大学商学部卒業。同大学院在学中にドイツ・ウルム造形大学に留学。通産省工業技術院産業工芸試験所、豊口デザイン研究所を経て、1963–64年ウルム造形大学インダストリアル・デザイン研究所フェロー、1964–65年ハノーファー大学インダストリアル・デザイン研究所フェロー。1965年帰国後、武蔵野美術大学基礎デザイン学科の起案と設立に従事。以後、デザイナーとして活動する一方、同学科においてデザインの領域横断的な新しいタイプの人材の育成とデザイン学の形成に力を注ぐ。2003年まで基礎デザイン学科教授(主任教授)。著書に『かたちの詩学 morphopoiēsis I・II 向井周太郎著作集+向井周太郎コンクリート・ポエトリー選集』(美術出版社、2003年)、『ふすま 文化のランドスケープ』(共著、中央公論新社、2007年)、『デザイン学 思索のコンステレーション』(武蔵野美術大学出版局、2009年)、共同監修『最新・現代デザイン事典』(平凡社、2017年)、『バウハウスの人々回想と告白』エッカート・ノイマン編(共訳、みすず書房、2018年)、『形象の記憶 デザインのいのち』(武蔵野美術大学出版局、2021年)などがある。2024年逝去。

武蔵野美術大学基礎デザイン学科教授。1955年東京都生まれ。1981年武蔵野美術大学大学院造形研究科(修士課程)修了。1992年武蔵野美術大学専任講師、2000年より教授。1999–2000年イリノイ工科大学研究員、『記号理論の基礎(モリス)』(1988年、勁草書房、共訳)、『デザイン教育大事典』(1989年、鳳山社、共著)、『デザイン/造型のためのデッサン』(1991年、はる書房、共著)、『デジタル・イメージ』(1996年、画像情報教育振興協会、共著)、『デジタル・イメージ・クリエーション』(2000年、画像情報教育振興協会、共著)、『造形学研究』(2003年、武蔵野美術大学出版局、共著)、『グラフィックデザイン』(2004年、武蔵野美術大学出版局、共著)、『意味論的転回(クリッペンドルフ)』(2009年、エスアイビーアクセス、共訳)、『プロダクトデザイン』(2009年、ワークスコープレーション、共著)、『かたち・機能のデザイン事典』(2011年、丸善、共著)など。