異次元へ、自己変革の旅 アメリカ文化からの脱出

11年間伊勢丹の仕事をやりまして、一通りのことが分かった段階で次の新しいことをやってみたいと考えました。それはある意味でアメリカ文化から脱出し、自己変革する。ちょっと大げさですけれどそんなスペイン、ポルトガルへの旅へ出ました。

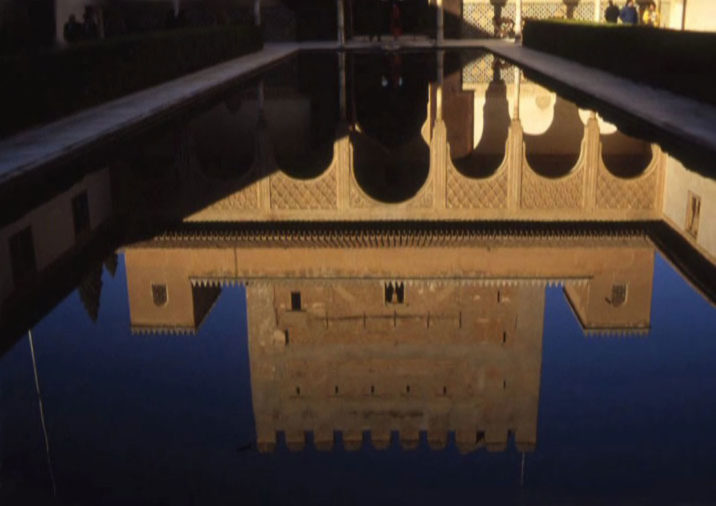

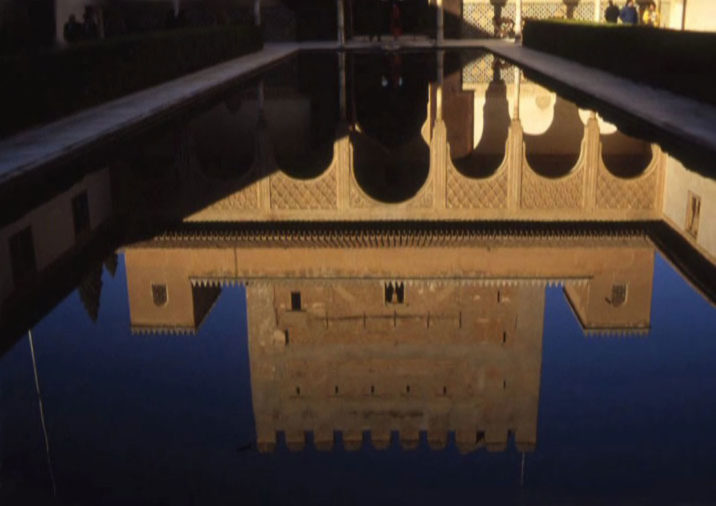

これはアルハンブラ宮殿です。最近知ったことですが、この美しさはルート2ルート3というピタゴラスの定理がそのまま建築構造として用いられているということを知りまして、なるほどと、深く納得しました。他のヨーロッパには見られない宮殿の美しさはイスラム文明のレベルの高さを象徴していました。そしてイベリア半島という場所は、長い間西洋のキリスト文明とイスラム文明が、まさに文明の衝突をくりかえして、殺戮が行われていた土地です。そのイベリア半島を3ヶ月近く一人で回ってみました。そして、もう一度自分の人生観、社会観、価値観について、確認して帰ってきました。

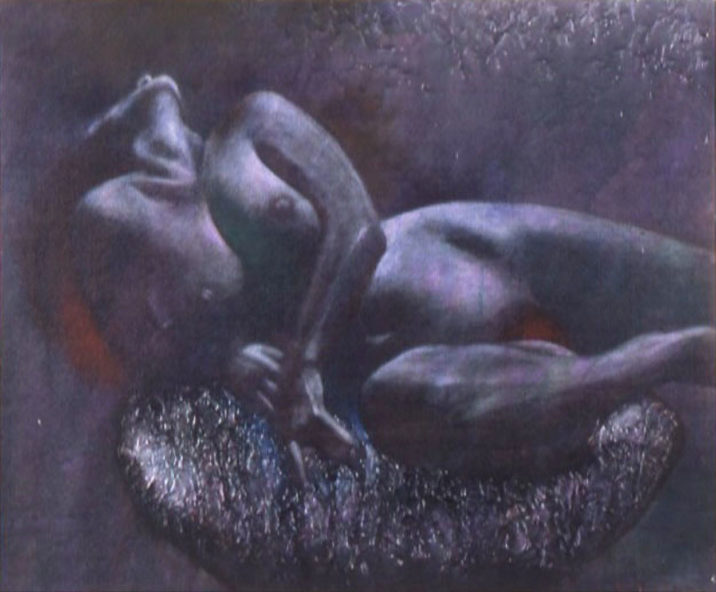

帰国後になぜか絵を描いてみたいと強く感じるようになりました。僕は先ほど言いましたように予備校も行ってないし、石膏デッサンの経験もなく、生まれて初めて我流で油絵というものを描きました。60か80号くらいだと思いますが、無謀なことに挑戦してみたんですね。

初めて描きたいものを描くということをやりました。精神的には落ち込んでいたのか少し暗い絵ですね。

これではイカンと思い次に、イラストレーションに挑戦してみました。

これは習作として文学的なものの注文があればと暇に任せて描いていたものですが、その頃は絵とイラストレーションに結構夢中になっていた時期です。

それで、また新しい仕事をしたいという気持ちになりまして、社員は10人ぐらいでしたけど友人とデザイン制作会社を作り、百貨店以外のクライアントの仕事をすることにしました。

そこでクライアントの一つに三井物産という会社がありました。このソウゴウショウシャをなぜカタカナで書いたかと言いますと、当時、国際語として通用していたからです。80年代の日本は経済発展の絶頂期でした。日本の工業製品は世界的評価が高まり輸出力は伸びた、それは総合商社が物流のプロデュースを巧みに行うようになっていたからです。特に日本総合商社の情報収集能力は、パソコンはまだ普及してなかったですが、すごいものがあることを知りましたね。“Japan as Number One” と世界のエコノミストから書きたてられて、日本人はその気になって浮かれていた時代です。日本の歴史上こんな時代はなかったのです。言ってみれば、“一夜成金の一時の夢の時代” だったといえます。それで、三井物産というグローバルなマンモス企業の企業広告を1年間デザインすることになりました。日本経済新聞に毎月1本作るんです。非常に難しかった。制作の理由は、社員が数万人もいる会社では、隣の部屋のプロジェクトが何をやっているのか分からないので、全社員に向けて各プロジェクトの情報と、一般市民に企業の社会的機能とイメージを伝えるための仕事でした。

で、僕はこのときに、最近、テレビや新聞論説で著名な寺島実郎さんという人に、初めてお会いしました。この人に会って初めてグラフィックデザイナーの視野の狭さ、勉強不足を思い知りました。その後ずっとこの人に注目してきました。三井物産のワシントン支局で、長くアメリカや国際情勢の分析調査の研究をされ、帰国後は日本総合研究所会長として、的確に日本の立場を国際社会に向けて論述しておられます。この人に出会ったことは僕にとって大きな意味がありました。デザイナーの習性で、キレイな形へ落とし込もうという意図がどこかに働くわけですが、寺島さんに会って始めに造形ありきの危険性を再認識したわけです。このとき初めてトリの目という広い視野がないとアートディレクションは務まらないと思いました。造形至上主義的な日本のデザイン界には当初から疑問をもっていましたので、造形よりもコンセプトメイキングの重要性を再確認することができたという意味で存在感の大きな人でした。

このときに、トリの目ともムシの目とも異なる、もっともっと大きな視野をもたなければとデザインの本質は何も解らないということに気がついたのです。

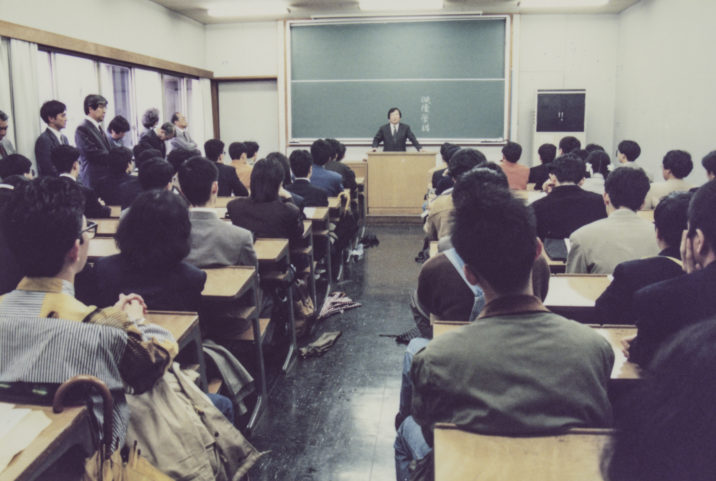

短グラ・パワー

1982年、短大グラフィック専攻に専任として着任しました。短グラで気づいたことは非常に優秀な学生が多かったということです。というのは、80年代当時は視覚伝達デザイン学科も3,40倍という競争率があって、まず入学するのは奇跡的でした。この短グラの学生もほとんど視デを併願している人で、1点か2点の僅差で視デから短グラに来た人ですから、能力としてはほとんどイコールでした。さらに、それにも増して短大に来たというささやかなコンプレックスがあり、その分モチベーションが高かったと思います。視デへ移れる3年の編入試験というものもありますから、学習への熱意はすごかったです。そして、全員が実技を経験し、訓練してきている人たちの進路は非常に明確で、グラフィックデザイナーになることです。グラフィックデザインの世界で将来はディレクションやりたいというような人がほとんどでしたから僕の専門分野で十分役に立ったわけで、問題なく指導に当たることが出来ました。当時からデザイン界も専門分化が進んでグラフィックデザインとか、空間のデザインとか、プロダクトデザインとかですね。60年代の初めには一人何役もやっていたことが、この時代になるとデザインの頭に必ず、グラフィックとか、インテリアとか、空間とか建築とかそういう、職業分野の名称がつくようになりました。

そのようになると、デザインとは一体何かという問題を考えるときに、職業名によって、技術論や制作方法論へ問題が矮小化されてしまって、矛盾や本質を追求することがなかなか出来ない。あまり深く追求しすぎると、自己矛盾が生じて、職業人として前に進めないということになって、大変苦悩しました。当然、デザインという仕事は経済論理に組込まれた、受注作業ですから、宿命的な課題です。この矛盾を少しでも解きたいと考えるようになりました。

99年、学科誕生 芸術文化という五次元

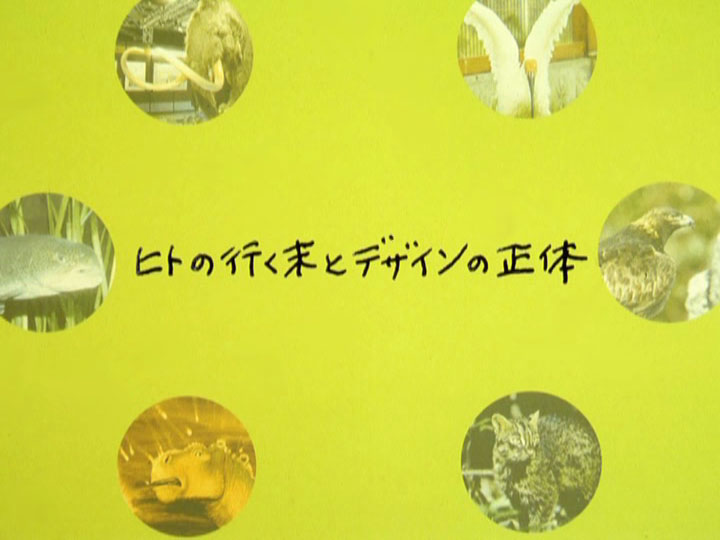

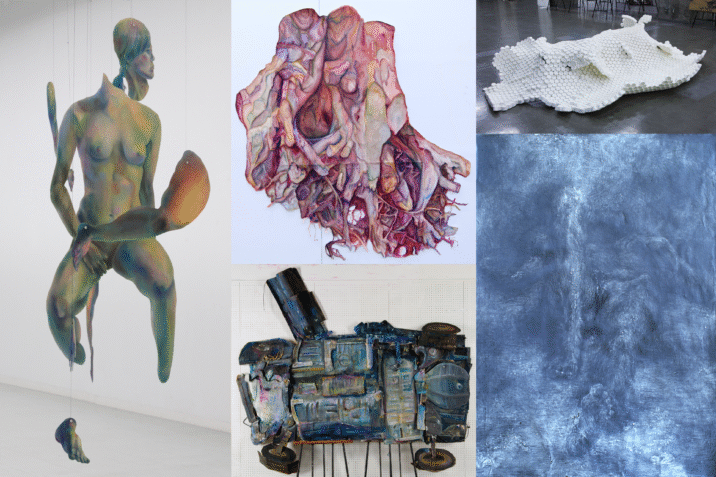

99年に芸術文化学科という学科が誕生します。私はそこへ移ったのですが、芸術文化学科というのは、他学科とは全然違っていました。ムサビには、二次元の平面作品を作る学科はある、三次元の立体作品を作る学科もある、四次元の時間と空間を扱う学科もあります。しかし、芸術文化学科はそのような作品を作らないで、芸術的な作品が生成されてくる土壌の在り方、つまり、日本の文化風土を研究して、その土質を改良する。現実の畑のように社会を、良質の作品が生まれ育つ文化的土壌に整えていくことであり、最終的には、情緒的で、豊かな生活を愉しめる社会環境を創出することだと考えてきました。だから、広い視野から学科全体を俯瞰できるような概念を持つ必要を感じていました。しかし、芸術文化学科の学生は実技の経験がほとんどない、また、デザインに対してほとんどが無関心で、デザインとは有名デザイナーによる話題のプロダクトでしょ、というような浅い認識に立ち、自分の生活とは無関係であり、無関心でした。ここでは、自分の過去の経験分野では余り役に立てないと感じました。興味も知的関心、進路も多様なこの学生たちに果たして、通用することが発見できるのか、試行錯誤を始めたわけです。デザインマネジメントという講義科目を担当してきましたが、1期生に何を話したか思い出すとぞっとします。デザインに、ほとんど関心がないのですから、授業の反応はとても弱かった。そこで初めて、自分のデザイン理論について再構築する必要に迫られました。デザインとは何か。グラフィックとか建築とかインテリアとか、プロダクトとか職業名称を取り外した「デザインとは何か」について、学生の目線から、考えることにしました。

「More Betterへの欲求、思想、行為」とは、私のデザインに対する定義でした。しかし、これを本当に理解してもらうためには、もっと説得力を持ちそうなダーウィンの進化論にデザイン理論の検証を試みたわけです。そこで、ダーウィニズムによる普遍的な選択理論によってデザインマネジメントの授業を組み立てることにしたのです。

フランス革命と近代デザイン

ここから話が少し今までの流れと変わります。1789年のフランス革命とは万人が平等に幸せな生活を送る権利を市民が勝ち取るための命がけの運動だったわけです。それまで、デザインとは特権階級のものでしかなかったわけで、一般庶民には無縁の言葉でした。けれど、産業革命、言い換えれば工業化社会の誕生と同時に、機械による大量生産が可能になって、大衆のためのデザインが考えられる社会状況が生まれたのです。これが歴史的な近代デザインの概念の誕生だと言えます。

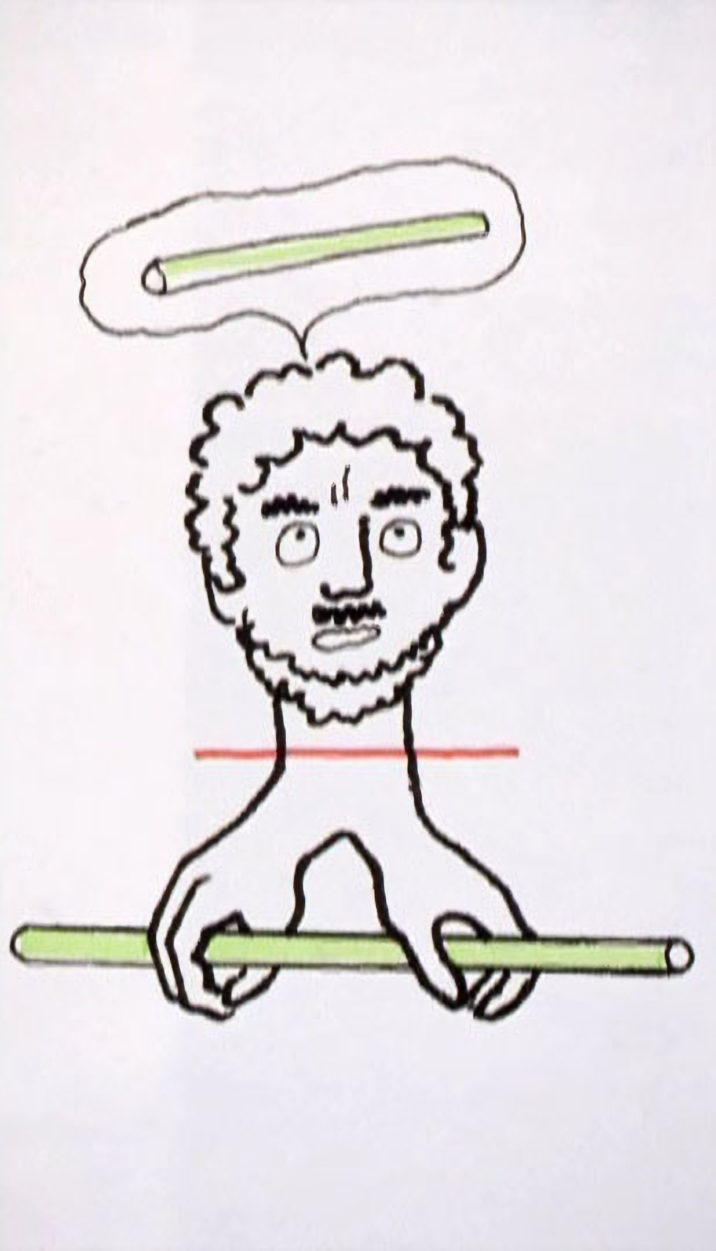

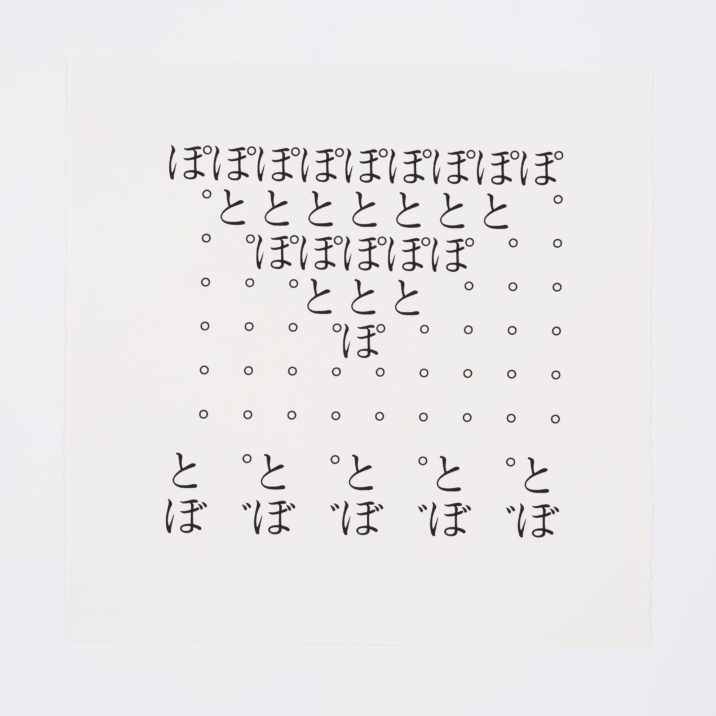

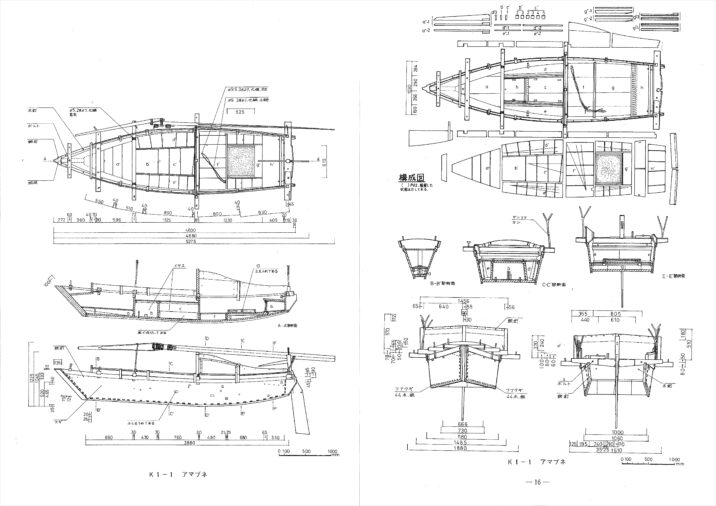

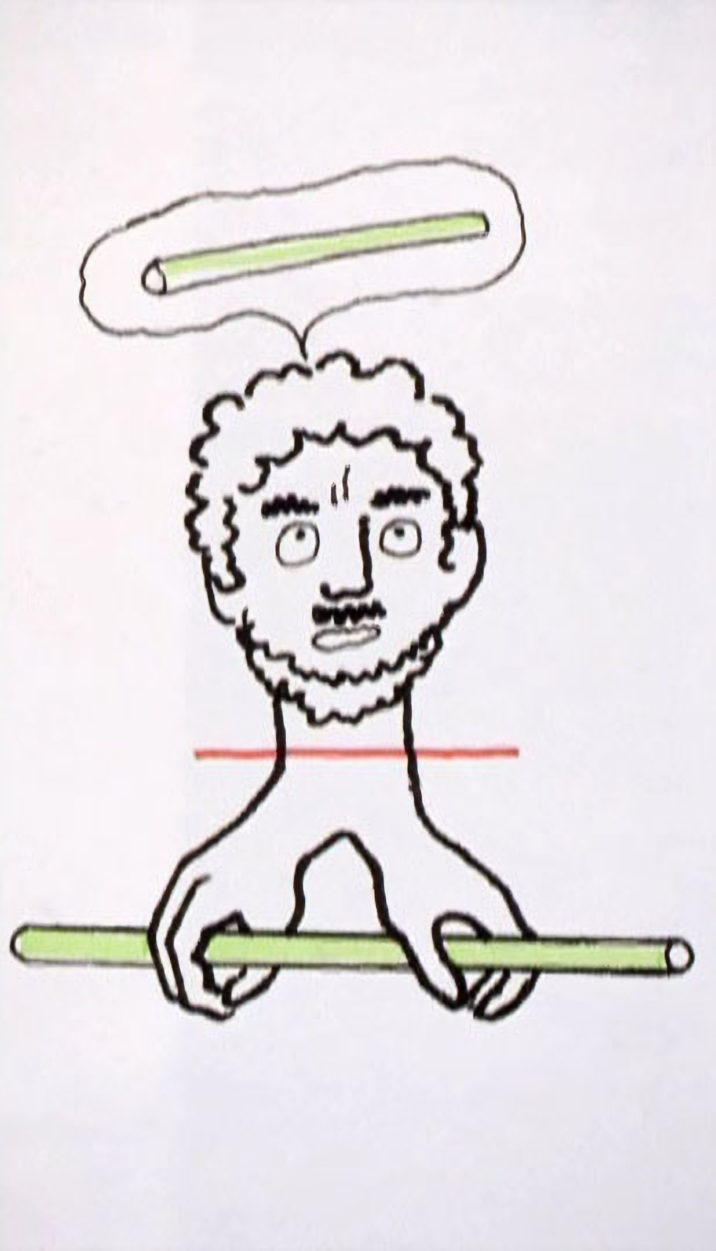

このスライドの下手な絵が今日の講義の核心だと思ってください。それまで人間は産業革命以前から、ものを作るといったデザイン的な行為をしてきたのです。しかし、それは一人の人間の頭の中のイメージを自分の手で加工していたわけですね。だから、頭と手はつながっていたのですが、産業革命によって機械が誕生したことで、初めて人間の頭と手は分離されることになったのです。つまり、頭と手の役割分担です。当然、機械は加工専門であり、頭の役割は設計図を創るということですね。設計図さえ作れば、手のかわりに機械がいくらでも生産してくれるということです。ここで初めて、同じものが大量に生産されるようになったわけです。この生産システムは、デザインの近代化であり、デザインの民主化でもありました。この、大量生産システムと大衆というマスの誕生は、アメリカ型資本主義にとっても、革命後のロシアにとっても、イデオロギーは違えども、その差異を超えて近代社会が抱えた共通のテーマだったと思います。大量生産と大衆。革命は誰でもがモノの所有することによって、幸せを得られる社会の実現ということが目標だったからです。

(中略)

と、いうことでこの変な絵のスライドに戻ってくるわけですが、この、産業革命による頭と手の役割分離こそ、実は人類自滅への第一歩だったのかもしれない。ジェームス・ワットによる産業革命の機械化、工業化。フォン・リービッヒによる、植物発育の原理の発見による農業の工業化。ノーベルのダイナマイト発明による鉱業開発、そういった大量生産大量消費を実現してきた産業構造は、グローバル市場経済そのものですから、頭と手の役割分離がまさにターニングポイントだったと考えられます。

現在もしも、解決の希望があるとすれば、スローフードという哲学だと思います。スローフードは1986年にカルロ・ペトリーニという人物が、北イタリアのブラという小さな街でおこした運動です。これは現代の「時間効率」、あるいは「スピード文明」という言葉に対する新しいグローバル哲学と言っていいと思います。私はスローフードの知識を1990年ニューズウィークという雑誌から得ました。これはもしかするとアメリカ型の資本主義を変える、「何か」がありそうだと直感して、93年にブラという街へ行き、滞在してみたのです。そこで強く感じたのが、時間という経済効率に束縛されない生活の仕方、その豊かさであり、「時間効率」という一つのキーワードを考えるようになりました。科学発展とは、つまり、時間短縮を優先することにあり、ここに大きな問題があるのです。最近、「地産地消」という持続可能な経済システムのことがよくいわれます。その地域で生産したものを、その地域で消費するという経済の循環です。アメリカ型資本主義の原形である、グローバル市場経済の攻撃から小さなコミュニティーを護る。あるいは個人や、伝統文化を護るという考え方です。個人の利益を優先する利己的意識から共生、つまり人間全体の寿命、我々の未来をのばす共生。他利意識へ変換することが大変重要だというわけです。スローフードの理念は、ゆっくり食事するというような、単純な話ではなくて、ヒトとヒト、ヒトと自然、ヒトとモノの関係を根本的に考え直すということです。つまり、デザインの在り方を考え直すことです。

本当に、デザインはヒトを幸せにするのか、社会を豊かにしたのか。50年前に武蔵野美術学校デザイン科を受験するときの疑問について、50年間考えてきましたが、答えが未だ解らないのです。あの時、感じた希望の未来は本当にあったのか解らないのです。ただ一つ解ったことは、デザインを考えることは、人間について考えることだということです。つまり,デザインすることは、哲学することでもある。そこで『われわれはどこから来たのか われわれは何者か われわれはどこへ行くのか』1897–1898年(ボストン美術館)という、ゴーギャンのタヒチでの晩年の大作を思い浮かべるわけです。私は50年を経た今「われわれはどこへ行くのか」、「デザインとは一体何か」という大きく深い謎に辿りつきました。実はこの疑問そのものが「デザインの正体」であり、結局は私のデザイン定義である「More Betterへの欲求、思想、行為」へ帰結するのです。

これから、暇になりますので、もう少し考えてみたいと思います。ご清聴ありがとうございました。

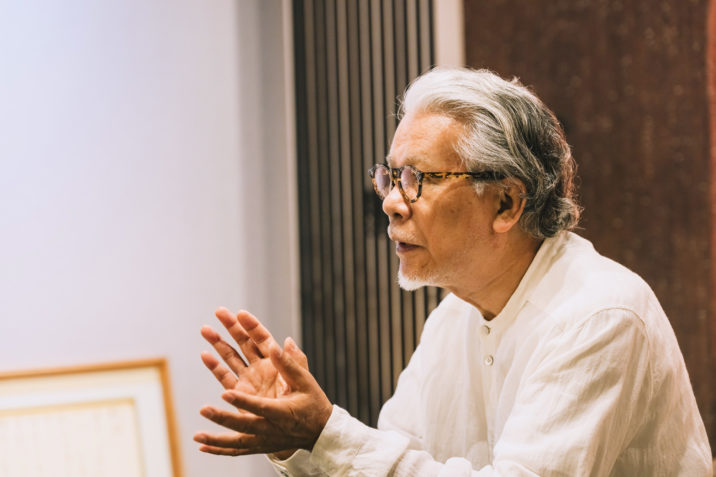

1937年生まれ。1957年武蔵野美術学校本科デザイン科商業デザイン専攻入学、61年卒業。83年まで主に伊勢丹、三井物産、コーセーなどの企業広告を担当、準朝日広告賞はじめ受賞33回。本学では68年より産業デザイン学科(現 視覚伝達デザイン学科)非常勤講師、82年に短期大学部デザイン科グラフィックデザイン専攻の教授に着任、99年より2007年まで造形学部芸術文化学科教授。武蔵野美術大学名誉教授。