ある仮説――蜃気楼による映像投影

私も本当はよくわからないのですが、いろんなことを言いますから、映像とは何かということ、映像の本質とは何かということを考えるヒントにしてもらいたいと思います。

今日はプロローグのさらに脇道に入った話をします。現代が映像の時代だと言いますが、映像の時代というのは今に始まったことではなくて、

身近には「逃げ水」といって、

中国では「蜃」という字は大きなハマグリのことだそうで、このハマグリが海の中で気を吐くと、それによって蜃気楼が見えると考えられていたらしい。

ではなぜこういう話をしたかというと、最近、面白い説を発表した人がいて、ベルリン自由大学のヘルムー

つまり、地平線や水平線の上の空をスクリーンに、蜃気楼によってミラーイメージを継ぎ足して、ですからピラミッドも、その上に倒立像と倒立鏡像と直立像とが次々に重なっていって天に届くように見えたのではないか。あるいは、ナスカの地上絵の空からしか絵が見えないというのは、蜃気楼によって空に倒立像が見えて、さらに大きなイメージになったり。バベルの塔も、ブリューゲルのバベルの塔をイメージしてもらえばいいのですが、まさかあれだけで天に届くとは思っていなかった。それから、フランスのカルナックも、あそこは信じられない数の巨石が何列もの縦隊をつくって海に没しているのですが、これが海につながって見えたのではないだろうか。本当は今でも、どこかからその蜃気楼が見えるのではないかというのが、トリブッチ博士の説であります。

宗教と映像との関わりを山本七平さんも言っていますが、今、映像文明と騒いでいるけれど、キリスト教の世界では、ステンドグラスなどのかたちで映像が大きな役割を果たしてきたのだと。図像文化というのは今に始まったことではなくて、むしろ活字よりもずっと歴史が古い。活字はグーテンベルクが活版印刷を発明してから、字を読める人たちが大半になってきたのは、ここ1

古代から続く映像への願望

それから中国では、古くから鉢に水を満たして水鏡にした「鑑(かん)」という道具で占いをしました。

かつての中国には現在のハイテクによって実現した道具のようなものがあったという伝説もありまして、二百里を照らす鏡、五臓六腑を透かして見る鏡、あるいは暗中でものを見る鏡。五臓六腑を透かして見る鏡なんて今で言うレントゲンですけど、暗中でものを見る鏡はノクトビジョンですし、他にも悪魔の正体を現す鏡、百病を治癒する鏡、これはレー

例えばグリム童話でも白雪姫の継母が魔法の鏡を持っていて、世界中で誰が一番美しいかを鏡に尋ねると、はじめのうちは「お妃様です」と言っていたのに「白雪姫が一番美しい」と言い出したものだから、嫉妬に狂って姫を殺すという悲劇が起こるのですが、これは情報伝達が音声なだけで、もし鏡に白雪姫の姿が映ったら、ほとんどまったくテレビでありますから、テレビまでほんの一歩の空想をしていただろうと思います。このように映像にまつわる原型というのは、いろんな神話、伝説から童話にいたるまで、それから一番は古代宗教の中に見られるのではないかと思うわけです。ですから、決して今に始まった機械文明の落とし子としての映像を私たちはあつかうのではないと考えてみていただきたいわけです。

映像に対する願望というのが人類の古代から続く願望で、それが今、自分でつくれるようになりましたし、発生させることができるようになりました。長い歴史の上での願望が実ったのですから、

蜃気楼とか水鏡とか、いろいろなかたちで映像は自然発生していますが、映像は人間なしでは存在しないので、人間が見なければ何の意味もないわけです。機械を使って人工的につくった映像であっても、誰も見てくれなければ何の意味もなくて、自然であろうと人工であろうと同じですが、最高の映像制作者、映像制作装置は人間ですし、その再生装置も人間だろうと思うのです。

現在の技術では実現できない立体の映像、表も裏も同時に見える映像を発生させ、再生することができるのは人間の大脳だと言われていまして、夢や臨死体験中に一番はっきり見えるらしい。調べてみると、死に瀕した人がマルチな視点であったりビデオの早送りをしているような映像を見たという調査結果があるのですが、普通のカメラではつくることのできない映像を人間は目をつむれば浮かべることができる、生むことができるのですから、人類の太古からの願望と、自分の中にある理想の映像というものには、映像機器をどれだけ開発してもまだまだ及ばないわけです。非常にスタンダードな映像しか、我々はまだ手にしていないということが言えるのではないかと思います。

映像の本質を知ること

現在が映像の時代だと言われていますが、本当は映像というものについて考えている人、考えた人というのは非常に限られている。もう考え尽くされているというと面白くないのですが、ここは処女地なので、映像学科に入って、こういう機会があるというのはチャンスですから、私たちで事あるごとに、いろんな角度から映像の本質について考えてみたいと思うのです。

そもそも、なぜ皆さんは他の表現手段ではなく映像をやりたいと思ったかということを、何度も自分に問いかけてみることが必要だろうと思います。映像の特質を使って自分が何を言おうとしているのか、何をつくろうと思っているのか。映像の特質を知る、その勉強をすることが一番重要なので、その他のことは主従があるとするなら、ほとんどはどうでもいい枝葉末節にさえ思えるわけです。いかに表現するかといった技法については、自分が映像で何を言いたいかということさえわかれば自然に覚えられるし、自然にわかってくるし、自然に発明できるのだと私は思います。ですから、表現したいことをたくさん持つことだろうと。

映像の特質とはわかりきっている、自明のもののようで極めて説明しがたいものだろうと思います。映像は特殊なものを除いて現実のコピーとしての性格を持ちますが、正確にコピーかというとそうじゃない。コピー以外の様々な性格と特質をもっています。

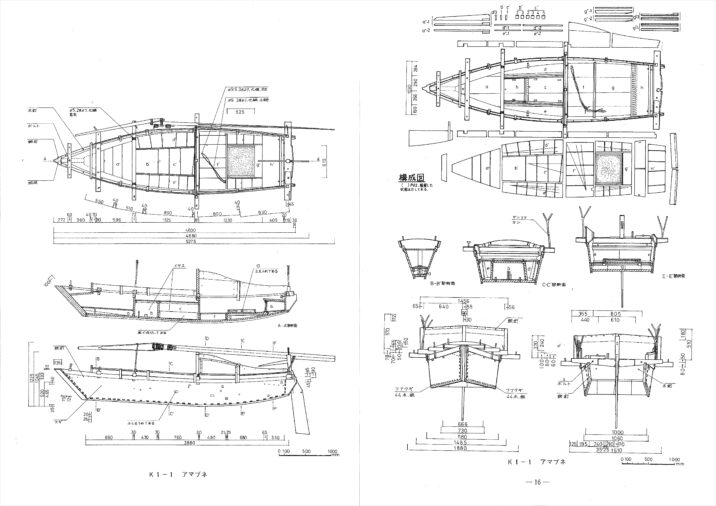

現実は3次元ですが映像は2次元であり、現実のすべてを映像に収めることはできないため、あるフレームの中に切り取らないといけない。切り取る。つまり、現実の断片であります。その断片がひとつなら、現実そのものとなり得るかもわからないのですが、断片が2つになった途端に断片を組み立てることが必要になり、もはや現実そのものではなくなって、そこにモンタージュがおこなわれる。真実か虚偽かそのどちらかとなり、現実そのものを決して示さないということになります。ややこしい話になりますので、なるべくやめておこうと思いますが、やはりモンタージュや、真実か虚偽かというのは、考えていかなければならないことになると思います。