「映像」という言葉の定義

それでは、まず「映

例えば19

当時、私はそのことを不思議に思い、

光線の屈折または反射によってうつし出された物体の像。岩波書店『広辞苑』(第二版補訂版)

光線により生ずる像。新潮社『新潮国語辞典』

eizo 映像 n.a reflection ; a reflex.研究社『NEW JAPANESE-ENGLISH DICTIONARY』

ちなみに平凡社『世界大百科事典』には記載がありません。これらが「映

イメージ[image] ①心の中に思いうかべる像。心象。②姿。象。映像。

と初めて出てきます。このことから「映

ですから映像学科の英語名をどうするかという時にも随分議論がありまして、本当はまだ正確に決定はしていないのです。今のところ、斎藤嘉博先生がアメリカのMITとも相談した結果、

皆さんの中で育っていく映像の定義

それではつぎに、日本の文学で「映

戦後すぐに書かれた『俘虜記』

それはまず彼の顔のもつ一種の美にたいする感嘆であった。それは白い皮膚と鮮やかな赤の対照、その他われわれの人種にはない要素から成りたつ、平凡ではあるが否定することのできない美の一つの型であって、真珠湾以来私のほとんど見る機会のなかったものであるだけ、その突然の出現には一種の新鮮さがあった。

と、真っ白な皮膚とバラ色の頬をした若すぎるアメリカ兵であったために撃たなかったのではないかといった分析があり、

人類愛から射たなかったことを私は信じない。しかし私がこの若い兵士を見て、私の個人的理由によって彼を愛着したために、射ちたくないと感じたことはこれを信じる。

(中略)

私は事前の決意がこのときの一連の私の心理に痕跡をとどめていないため、それが私の心と行為をみちびいたということは認めがたい。しかし偏在的な父親の感情が私に射つことを禁じたという仮定は、そのとき実際それを感じた記憶が少しもないにもかかわらず、それが私の映像の記憶にのこるある色合と、その後私をおとずれた一つの観念を説明するという理由で、これを信ぜざるを得ないのである。

という文章の中に映像という言葉が現れるのが、日本の文学で使われた最初ではないかと思います。当時、

『俘虜記』が書かれてから

ですから、

映像は現実の割符である

それで、映像にはいろいろな機能がありますが、ひとつは図像、イコン。つぎに現実との関係での索引、検索。それから象徴、シンボルという3つ。これはそのまま記号論の機能であるわけで、ですから今、言語学における記号論を映像に援用して論じている人がいっぱいいます。そういう本を読むと頭が割れるほど小難しく書いてあって、結局何が何だかわからなくなるというようなことがあります。

司馬遼太郎さんは、

現実と映像との距離

さらにややこしい言語学の言葉で意味するものと意味されるものというものがあって、フランス語で「シニフィアン」と「シニフィエ」と言います。映像論の本を読み始めると必ずこういうのにぶつかってやめたくなると思いますが、この記号論的な言葉を映像に当てはめて論じていて、この場合、映像が意味するものであり意味されるものは現実である。あるいは内容である。

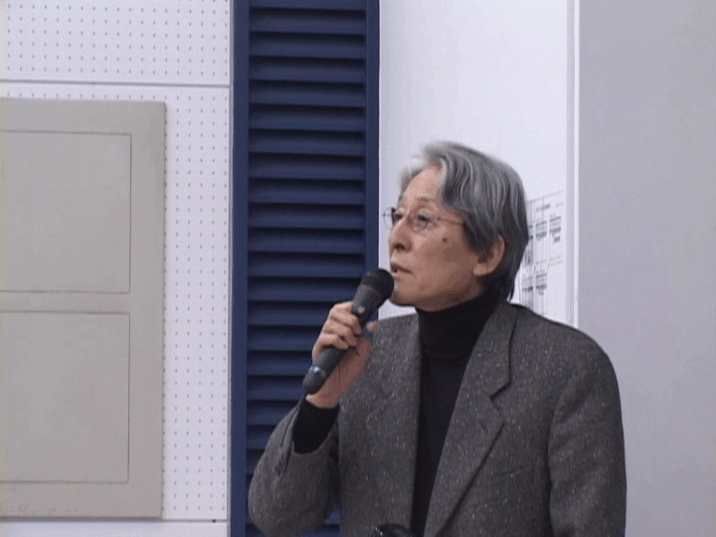

簡単に喩えると、交通信号の「赤」は意味するもので、意味されるものは「止まれ」である。映像で私を映したら、映像は意味するものであり、意味されるものは吉田という人間であるというような関係がある。映像の本を読むとこういった方法で論じている人が多いので、その場合にはできるだけやさしく考えて、交通信号のことだなと思えばいいのではないかと思います。

たしかに意味するものと意味されるものの問題は映像にもあって、例えば竹取物語を映画化しようとすると、かぐや姫をキャスティングしなければなりません。誰もが満足するキャスティングがあるはずなく、かぐや姫はあんなに丸い顔じゃないとか、あんなに目が大きくないとか、もっと痩せているはずといった不満が必ず出てくる。そのためにキャスティングされた沢口靖子さんは不幸な目に遭ったのですが、なぜこういうことが起こるかというと、この場合の沢口靖子さんは意味するもので、意味されるものがかぐや姫だった。

この間に大きな乖離があったために映画の評判が良くなかったということになるのですが、あの映画に限らず、どんな場合でも小説を映像化しようとするとこの問題が起こり得ます。なぜなら小説は意味するものと意味されるものとの距離が遠く想像力に訴えかけるものであり、映像はその逆で、メリットは即物的であることであり、意味するものと意味されるものとの距離が近いからです。

言葉と映像の違い

かつて三島由紀夫は、今までで小説に描かれた一番の美人は誰かという質問にたいして、こんなにやさしい質問はない。文章における小説第一の美人というのは、あなたが小説を書いて「彼女は古今東西の小説のなかに現れた女性のなかで第一の美人であった」と書けばそれでいい、とこたえます。

彼は続けて、そこが劇や映画と小説の違うところで、それはまた小説と歴史の違うところで、歴史において第一の美人であったという場合には裏づけがなければならないが、小説は小さな宇宙であるから、その描写だけで成り立つのだ。映画、テレビといった映像作品もそうはいかない。役者を選べば、その役者でしかない。

小説はいろんなふうに言葉で描写しますが、「彼女は目が2つあって鼻がひとつあって、口がひとつあった」と書いたら、

小説家には2つのタイプがあり、スタンダールは『ヴァニナ・ヴァニニ』という小説でただ1行「彼女はローマ第一の美人であった」と描写したことで有名です。その逆で、バルザックは『モデスト・ミニオン』という小説で延々と5頁ぐらいにわたって、

こふのつるの羽のやうに軽く、イギリス風に捲き毛にしたその髪の下の額は、それこそ清らかな恰好をしてゐるので、コンパスで線を引いたかと思はれるばかりで、思想の光りでかがやいてはゐるが、いつもつつしみ深く、静けさの極平穏なほどである。とはいふが、いつどこで、これ以上に淡泊な、これほど透明な的確さをもつた額を見ることができただらう。それには、真珠のやうに、つやがあるやうに思はれる。灰色がかった青の、子供の眼のやうに澄んだ兩の眼は、弓なりの眉毛の線に調和して、子供らしいいたづら気と無邪気さをすつかり見せてゐた。

(中略)

かういふ才智にとんだあどけなさは、その上なほ、眼のまはりやそちこちのくまや、

こめかみの、かういふ繊細な肌色にかぎつて見られる、青く網目の入った…(寺田透訳)

といった感じで描写していますが、いくら読んでも具体的なイメージは浮かばないのです。これが映像であれば一目でわかるのですが、今度は逆にオードリー・ヘップバーンがキャスティングされれば役を演じるオードリー・ヘップバーンでしかなく、バルザックが描いたモデスト・ミニオンという女主人公そのものではないというのが、映像のメリットでありデメリットであるのです註3。

クレショフの実験への疑問

今日は前説ですから、いろんなことを言いますが、カットとカットをつなぐ編集のモンタージュということについて、ロシアのレフ・クレショフという監督がおこなった有名な実験があります。

イワン・モジューヒンという凡庸な俳優のぼーっと見ているような顔のクローズアップを使い、

モジューヒンは名優であると讃えられたのですが、実際は何も考えていない顔をつないだだけだった。それからモンタージュというのはいい加減だとか、映像の中の演技は監督がつくるものだ、というような誤解が生まれたのですが、本当はそんなに簡単なものではなくて、演技はどちらかがつくるものでもなく、モンタージュがうまくいく例も限られていると思います。

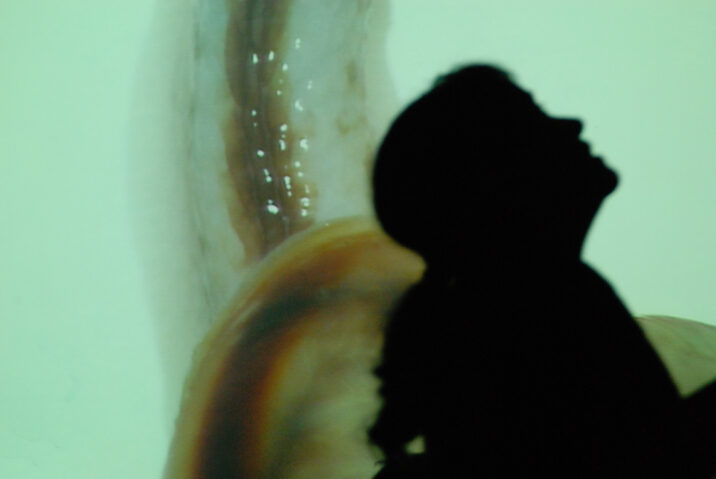

その上で、クレショフの実験から半世紀以上経ってからの作品ですが、非常に問題提起的な例をひとつ映してみたいと思います。『20