創発

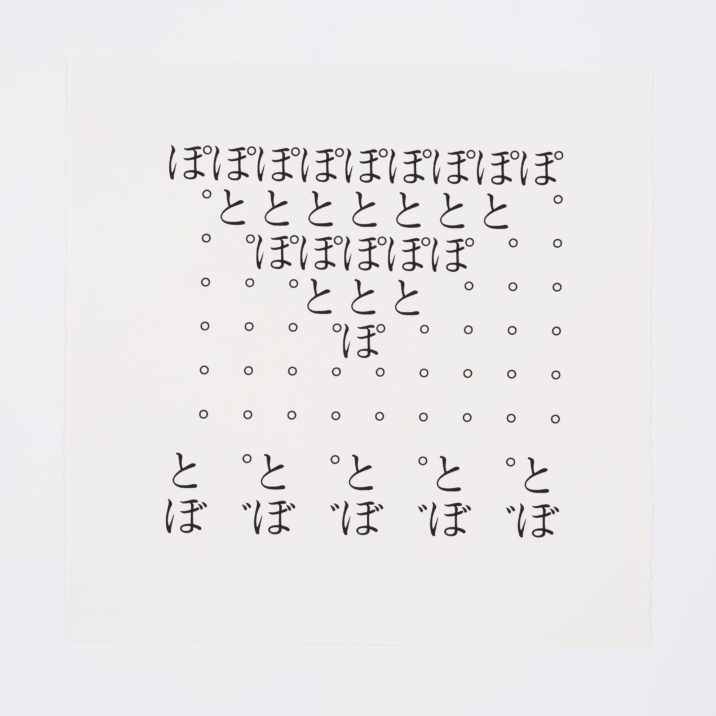

「創発(そうはつ)」という言葉をご存知の方は少ないのではないだろうか。私の手元にある古い辞書には載っていないし、私の知り合いで知っている人が誰1人いなかったからだ。私がこの言葉を知ったのは、私のモザイク画制作を手伝ってくれているYさんが通う整体師さん(なんでもプロ野球選手が何人も通う、界隈では有名なゴッドハンドらしい)のところで、私たちのモザイク画の途中段階を写真で見せたところ「これは、創発ですね」と言ってくれたそうで、それを聞いて私も調べてみたのである。ウィキペディアには、「部分の性質の単純な総和にとどまらない性質が、全体として現れること」とある。他にも人工知能とか人工生命の重要な概念とか、様々な難しいことが書いてあったが、モザイク画を制作している私たちには、この短い説明で十分理解できるように思ったし、よく言ってくれたと、その整体師さんと握手したいような気持ちになった。

要するに、このモザイク画を形作る1 cm角の大理石は1つ1つ色も形も質感さえ違う性質を持っていることを理解して、私たちのモザイク画(F150号ほどの大きさ)は、約4万ピースにはなるはずだが、それらが私の描いた原画に沿ってただ単純に貼られていると思って見たのではなく、その総和となる全体は、部分と部分が繋がり合って様々な表情を作り、予期しなかった性質や質感を伴って現れてくるのではないか、とその整体師さんは言ってくれたのだと思っている。

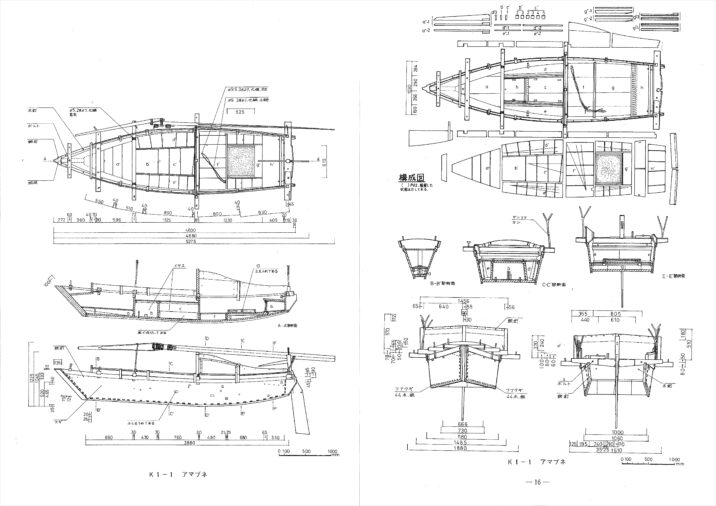

HAL工房が現在制作中のモザイク壁画《海へ》

HAL工房が現在制作中のモザイク壁画《海へ》

2025年11月完成、駒込学園(東京都文京区)に設置の予定

我が意を得たりとも言える「創発」ではあるが、それは何も石の性質だけから現れるものではないだろう。私たちは、このモザイク画を主に4人で作っている。石が飛び散らないようにと2階に上がる狭い階段部分で、ひたすら貼り手が注文する石を割り続ける76歳のNさん。幾何学的紋様や直線を作らせれば誰も右に出る者がいないのではないかと思えるほど貼り方が美しい、か細い女性にしては信じられないくらいの酒豪でもある先ほどのYさん。自分の貼りたい要素を私の原画に持ち込み、私が逡巡していると、「これができないなら私はやめる」と平気で啖呵を切り、その要素を入れるとなるととんでもない集中力で小さな石を使って細部の表情を作っていく私の妻。それに画中の人物のほとんどの部分を担当した私である。

その4人各々の個性が、石の選び方や割り方、貼り方、石と石を繋げるモルタル目地の太さにも現れてくる。1人1人は自分のやるべきことに集中し、制作中は他の人のやっていることを気にも留めないし、私も滅多に口出しなどしない。自分が気にいるように自分のパートを作り込むのである。その制作者たちの個性と個性が本当にぶつかり合うのが複数人によるモザイク画制作の真骨頂であり、そのぶつかり合うとき、つまり、個性同士が繋がっていく、もしくは時間差があって、他の人の貼ったところと自分のパートを繋げていくときの言いようのない緊張感と、貼りながら徐々に図像があらわになっていくときの高揚感を味わえることが、モザイク画制作の醍醐味と言えるだろう。

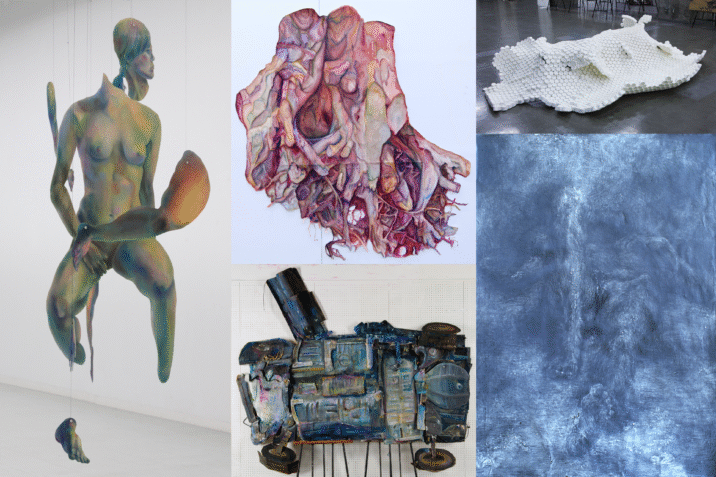

左:《Spring Has Come》下絵の色にあわせて用意した大理石のピース(2009–2010)

右:《Spring Has Come》制作の様子(2009–2010)

おそらくその個性同士のぶつかり合いから起こる創発は、会社でも大学でも、あらゆる組織で起こり得ることだろう。私たちは、たった4人で経験したことではあるが、それは数万人規模でも起こるかもしれない。はたして、そのような場合に現れる予期しない表層とはどういったものなのだろうか。それをあれこれ考えると面白くもあり、恐ろしくもなる今日この頃なのである。

賄い飯

私は、このモザイク画制作の集団をHAL工房と名付けている。15年前、初めてモザイク画の制作をしたときに付けた名前であるが、そのとき飼っていた犬の名前がHAL(ハル)だったので、そこからHeart Art Laboratoryといういい加減な当て字も思いつき、そう名付けたのである。

「HAL工房」の表札プレート

「HAL工房」の表札プレート

そのときは、我々4人の他に多くの友人や先輩方にも手伝ってもらった。そのなかでも最もお世話になった方が、モザイク画作家の宮内淳吉先生註1だ。基底材となるコンクリートの練り方から、石の割り方、その貼り方などなど、先生の様々な実技を目の当たりにしながら制作を共にして、夜になれば酒を酌み交わしつつモザイク画のなんたるかを教わる。そんな日々が、完成まで幾日もあったのである。だから、私たちはモザイク画においては素人に毛の生えたような集団とは言え、おこがましくも全員が宮内門下の職人を自負している。宮内門下となると、遡ればモザイク画を日本に導入した長谷川路可註2の流れを汲むわけで、誰にも文句は言わせないし、堂々と胸を張りたいと思っている。

宮内先生も長谷川路可も、ムサビにおけるモザイク画教育に多大な貢献をした人であり、その詳細は次回以降に説明したいので、ここでは割愛するが、とにかく宮内先生が、ともすれば挫けそうになる私たちの精神的支柱であったのは間違いなく、だからこそ当時も完成に漕ぎ着けたし、今進めている仕事も宮内先生に褒めてもらおうと、必死にやれるのである。

左:《Spring Has Come》 を制作する筆者(2010)

右:《Spring Has Come》 制作の様子。画面奥が宮内淳吉先生(2010)

とは言え、私はどうにも意地汚く、12時になると腹が鳴るし、誰も賄いをしようとしないとなるとイライラしてしまう。17時を過ぎると次第に身体が乾くようにも感じるし、今日は何を食べようかと仕事に集中することができなくなる質なのだ。12時半。周りを見渡すと、妻もYさんも仕事に集中して一言も発しないし、姿は見えないNさんの石を割る音しか聞こえない。お手伝いの人たちも思い思いの仕事をしていて、言葉も掛けづらい。私の夢は、結婚したときもそうだったが「ご飯ですよ〜」と起こされることだったのに、それは夢のままで、やはり今度も、もう誰もいない、私しかいないことにしようと思ったのだった。誰にも頼らず、朝は1人で献立を考え、1人で今日1日分の米を研ぎ、1人で冷蔵庫を漁って、1人で食材を刻み、1人で味噌汁を作って、1人でモザイク制作のアトリエまで運んでおこう。そう決めたのである。

考えてみれば、みんな朝から晩まで根を詰めて働いているが、愚痴も言わずに気持ちよく手伝ってくれているのだ。飯くらい美味いものを振る舞うのが親方の役目のはずなのである。私は、欲のためには素直な男であり、食べたいとなれば朝から唐揚げなども厭わずに揚げたりするが、幸い、なぜかみんなは、私の賄い飯を美味いと褒めてくれる。豚もおだてりゃ木に登るではないが、なんだか気持ちが良くなって、毎日の賄い飯を作ることが楽しみになっていった。

制作中のモザイク壁画《海へ》の部分(2025)

制作中のモザイク壁画《海へ》の部分(2025)

ここで、これまで作った賄い飯のなかで一番評判の良かった、ある日のどんぶり飯を紹介しておこうと思う。

その日は5人分作ったのだが、30 cm弱の長芋の皮を剥いて2 cmほどの賽の目状に切ってビニールの袋に入れておく。そこへ、冷凍保存してあったふるさと納税で送られてきた辛子明太子を2腹、同じく2 cmくらいに切って入れる。その袋を適当にすりこぎなどで叩いて、熱々のどんぶり飯にかければ出来上がりである。彩りに、もみ海苔やわさびをのせればなお華やかで、そこにちょっと醤油をかけていただくのが良い。一度、お試しいただきたい一品である。

これはおそらく、どこかで食べたか、何かで見た料理なのだろうが、料理に著作権などないと思うし、男の料理は早くできて見た目が力強い方が気持ちが良い。経験から言うとどんぶり飯の食材は、1つでは物足りないが3つを超えない方が良いと思うのだ。そしてあくまでも有り合わせの食材と調味料で工夫する。その創作の過程は決して美しいとは言えないかもしれないが、出来上がったものを白いご飯にのっけると、思わず「創発だね」と言ってみたくなるのである。

《Spring Has Come》2010年 194✕130 cm 駒込学園・サンクンガーデン

《Spring Has Come》2010年 194✕130 cm 駒込学園・サンクンガーデン

1962年生まれ。武蔵野美術大学大学院造形研究科油絵コース修了(修士)。1997年4月、本学に着任。1988年からほぼ毎年個展を中心に作品を発表。主に社会で起こる様々な事象から発想を得て、同時代を生きる人々の姿を油彩で表した作品が多い。1992年「日伯現代美術展」最優秀賞、1995年「日本海美術展」大賞、同年「セントラル美術館油絵大賞展」佳作賞などを受賞。著著に『ずっと人間描かれ』(武蔵野美術大学出版局、2021年、単著)、『絵画組成 絵具が語りはじめるとき』(武蔵野美術大学出版局、2019年、共著)など。

2025年9月22日(月)〜10月5日(日)の会期で、あかね画廊(東京・銀座)にてモザイク壁画の原画などを中心とした個展を開催予定。