感覚を解放する場としての「共通絵画」

- 大浦

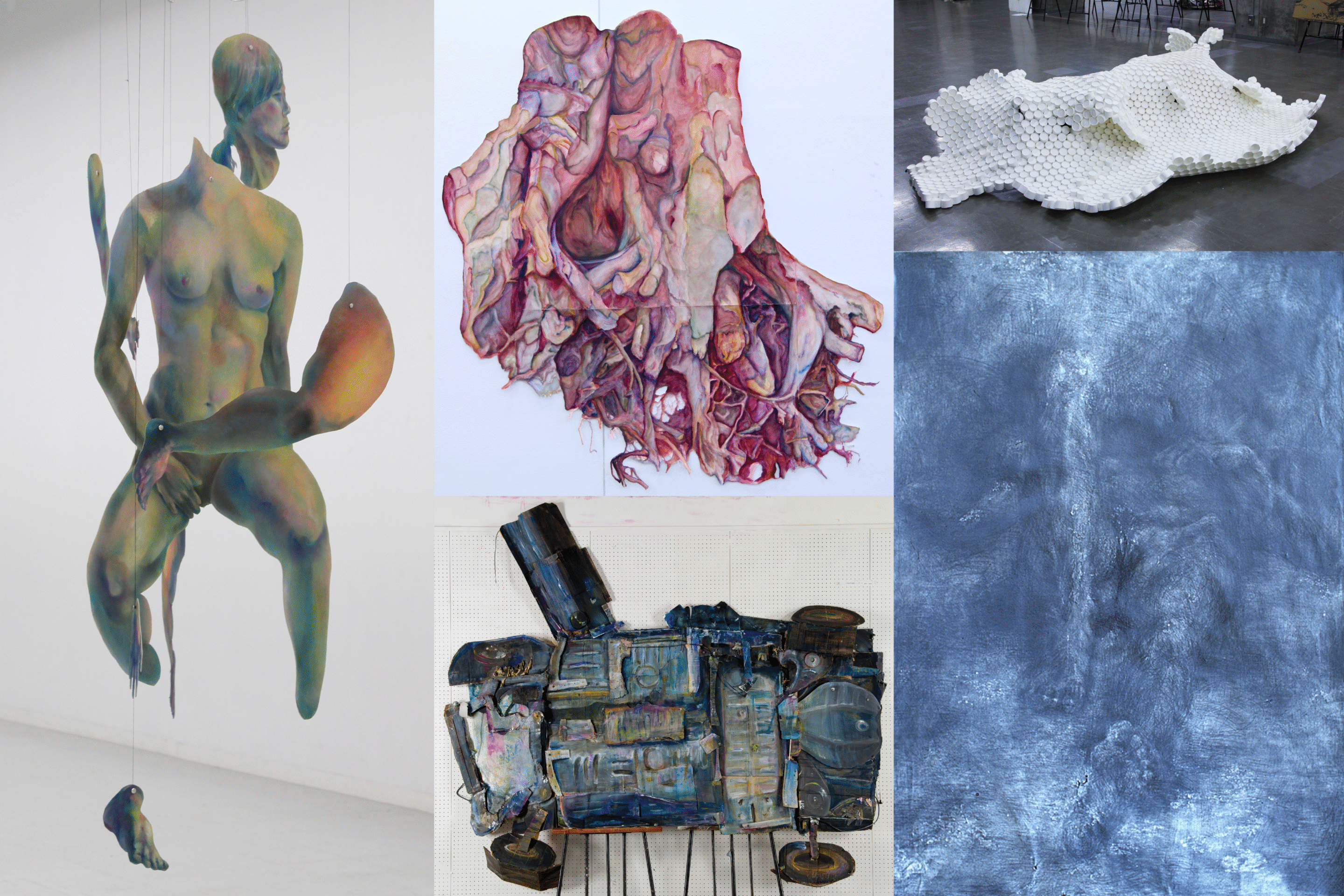

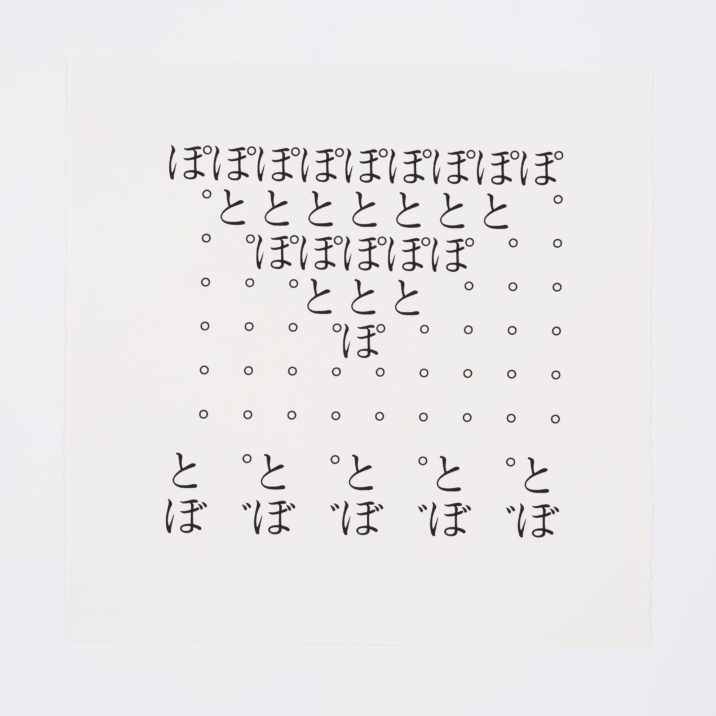

つい先ほど空間演出デザイン学科の4年生の学生が、「卒業制作は何をやったらいいでしょうか?」と相談に来ました。彼女は4年間の大学生活で共通絵画がいちばん刺激的だったというのですが、石のモチーフでは白い綿の巨大な塊の作品をつくり、僕たちを驚かせてくれました。

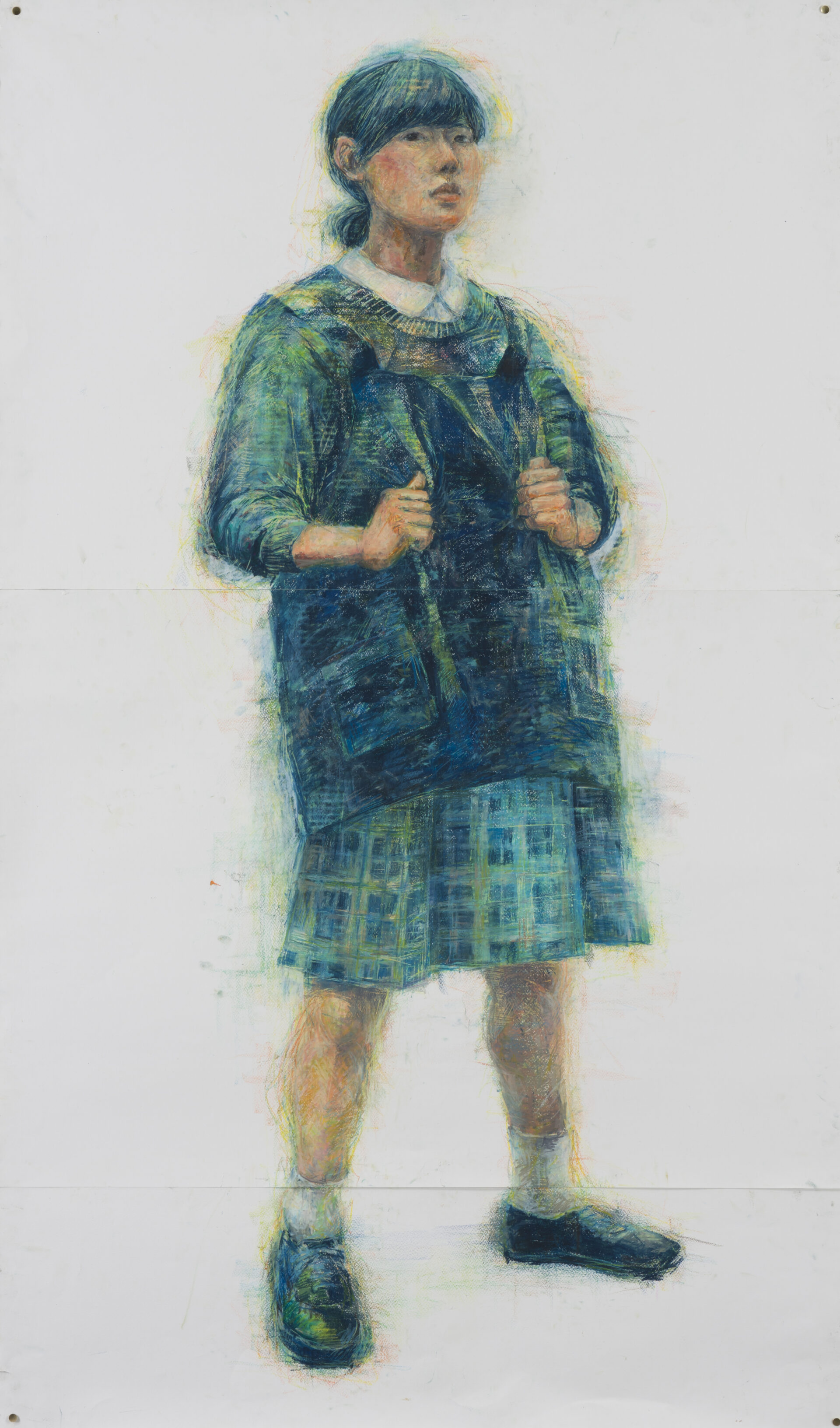

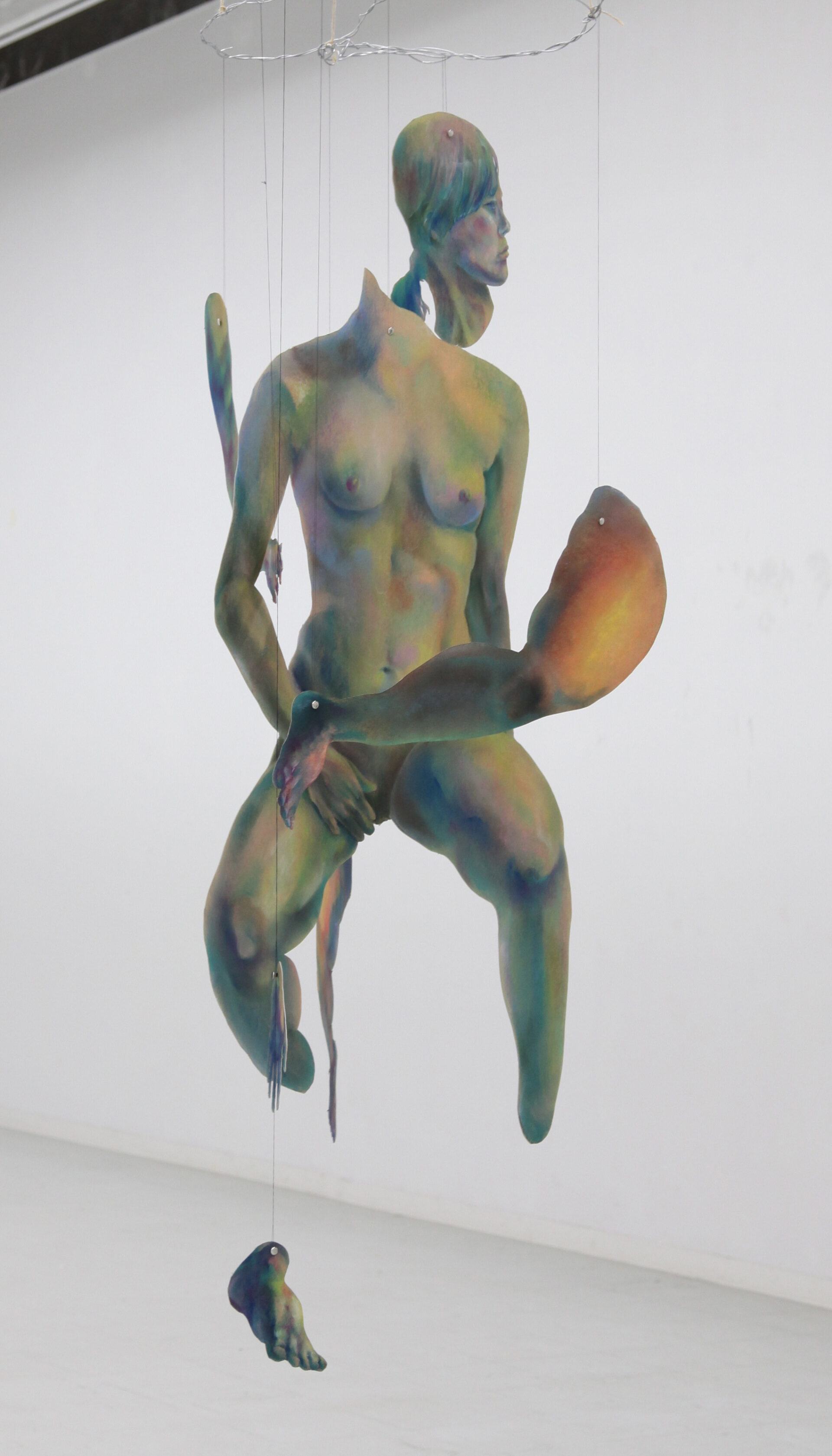

次の人体ヌードでは、僕はよく「一歩踏み出した立ちポー

ズ」をモデルさんにとってもらうのですが、一歩踏み出した「瞬 間」に心を奪われた自身の心象を、白布を使って不思議な形の中心から色がにじみ出てくる作品を数個つくり床展示しました。

所属学科で制作した課題作品を見せてもらっても、ずっと白をベースとする綿や布を使い続けていて、彼女がこの4年間試行錯誤を繰り返しながらも、無意識のなかで生まれ出る、彼女の「白い物質」に対する感覚の一貫性が見てとれます。それが彼女の内部に秘められた「不確かな感覚の軸」

で、卒制もその延長線で「自身の感覚の目覚め」を探るような空間作品をつくればいいと… …、そう自覚して、彼女は帰っていきました(笑)。 彼女は学科の課題の発表会場でスカウトされて就職も決まり、今後ビジネスとしてのデザインの世界へ進むわけですが、この4年間ずっと、学科で学ぶデザインが自分の「感

覚」から離れていくとまどいがあったようです。共通絵画の授業では自分の「素直な感覚」を精いっぱいぶつけることができ、だから「刺激的だった」と… …。

- 山本

大学の4年間で本当に自分が好きなコトが見つけられれば、卒業後もずっと制作していける。好きなコトなら続けられますからね(笑)。

「努力は夢中には勝てない!」。共通絵画ではそれを見つけてもらいたい。自分の良いところを探しながら表現する時間が、共通絵画だと思っています。多くの学生は「こうしなさい」には慣れていても「自由にやってみなさい」には慣れていなくて、何をやっていいかわからない。ですから、まず「自分は何がやりたいのか」を自分に問いかけることが大事なんですね。

- 原

卒業制作を見ると、その学生の本質的な部分は1年次の共通絵画の作品にすでに表れていたことが多いと感じます。とくに色彩感覚は普段着ている服にも表れていて、それがそのまま卒制にも出てる(笑)。そういう個人の感覚や感性は意外に変わらないんですね。共通絵画ではそれまで習ってきたデッサンや平面構成をいったん忘れて、素直に「モノをつくる」ことに向き合う。そして本来自分に備わっている資質や感覚と出会い、造形する姿勢を獲得する。そのために共通絵画のカリキュラムも考えられています。ただ最近では、悩みすぎて何もできなくなっちゃう学生もいるのですが…

…。

- 大浦

いや、悩むことは大いに結構。造形の悩み、表現の悩み。制作に携わる以上、生涯悩みとつきあわなきゃいけない。悩むことが始まりです。ですから僕たちも「答

え」を用意して提示するのではなく、見守りつつ待つことを心がけています。

モチーフとしっかり向き合って「感じる力」を高める

- 原

19

89年から現在の共通絵画のカリキュラムがスタートしました。それ以前はデッサン技術の向上に特化した内容でした。多くの受験生が受験予備校などでデッサンを学ぶようになり、描く技術は向上しましたが、じゃあ「表 現」として描く、つくる、とはどういうことか、それを体験してもらいたいと考えて今の共通絵画が始まりました。

- 大浦

それはまた、これからデザインを学ぼうとする学生にとって、何が「造形の基礎」になるだろうか?という問いかけでもありました。

20 03年には、めまぐるしく変化する社会の追従や後追いではない「自己の価値観」を育てたいという大きな目標を掲げています。社会に開かれつつ、しかし個性をしっかりもった「表 現」をめざし、その獲得をめざしたわけです。そのためにまずは自分が知らなかった自分を、自分自身で発見してほしい。

- 原

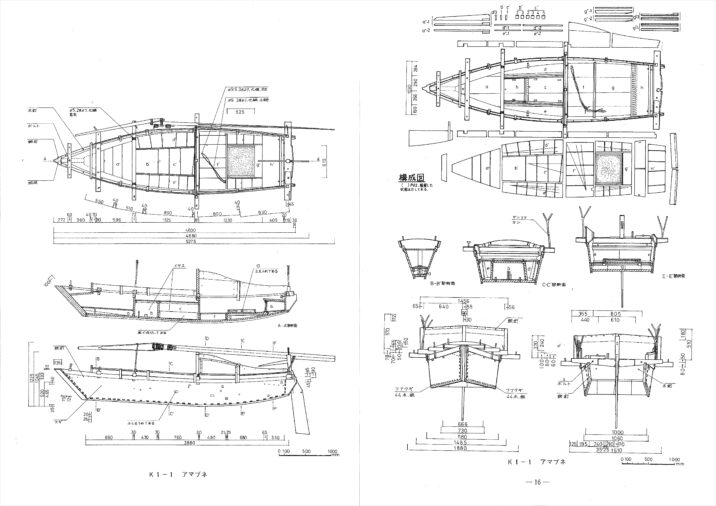

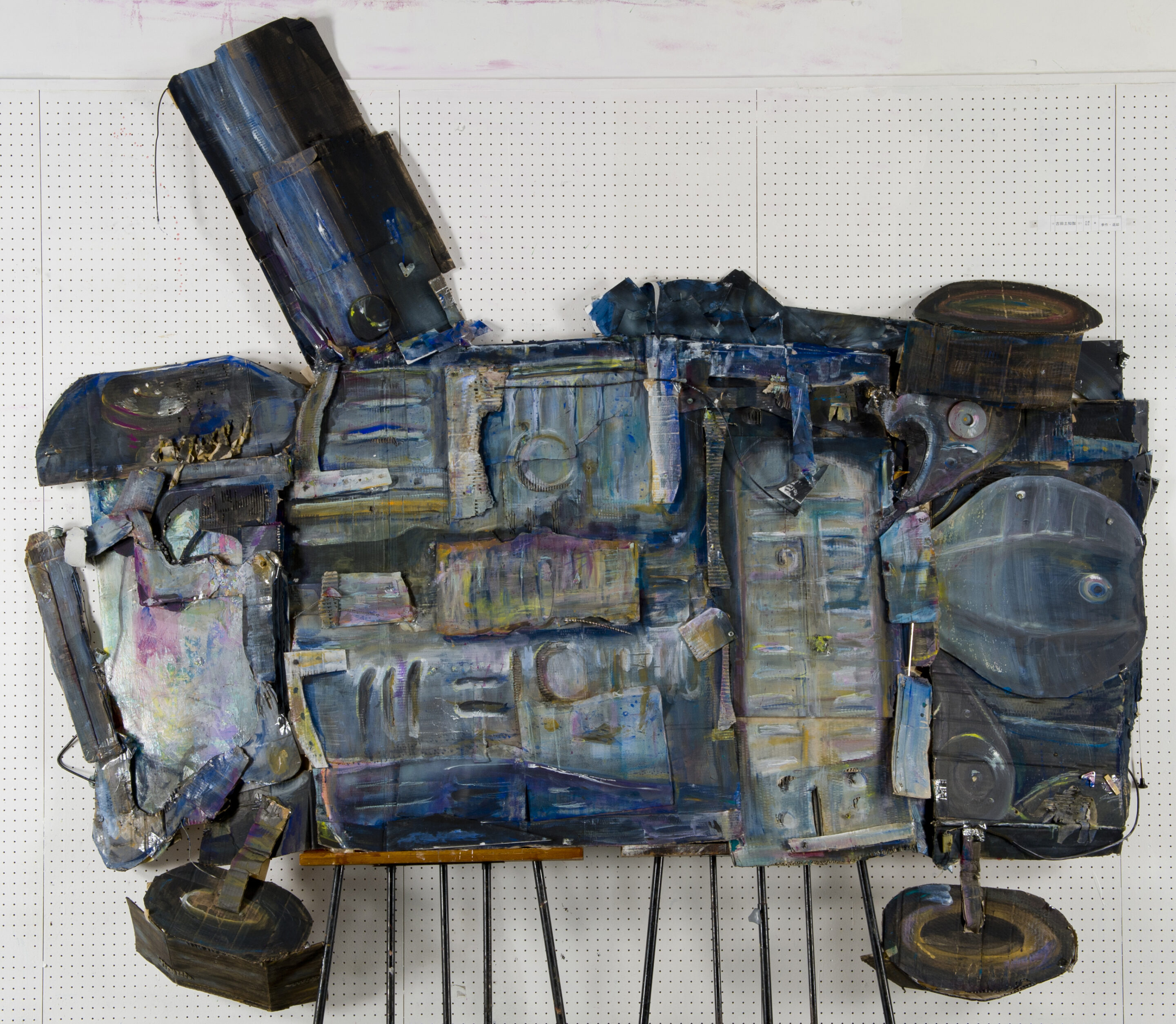

モチーフは「知ってるけど見たことがない」モノを選んでいます。あんなに露わになった木の根っこを見たことがありますか? 大破した、それも自分たちで壊したクルマも、見ると驚きますよね。それを1週間、2週間と見続けると、最初の驚きから、だんだんと見方が変わったり深まったりしていく。それを素直に「表

現」してもらいたい。

- 山本

モチーフの搬入搬出は、学生はもちろん教員も研究室のスタッフも総出です。まさにお祭りのようですね(笑)。学生は、モチーフの大きさや重さ、手触り、石ならば落とすと「ドンっ」と大きな音と振動がするなどの体験をすることによって、見るだけではないモチーフとの関係性も生まれているようです。そんな体験が、これまで見たことも経験したこともない「表

現」へとつながっていくんだと思います。

- 大浦

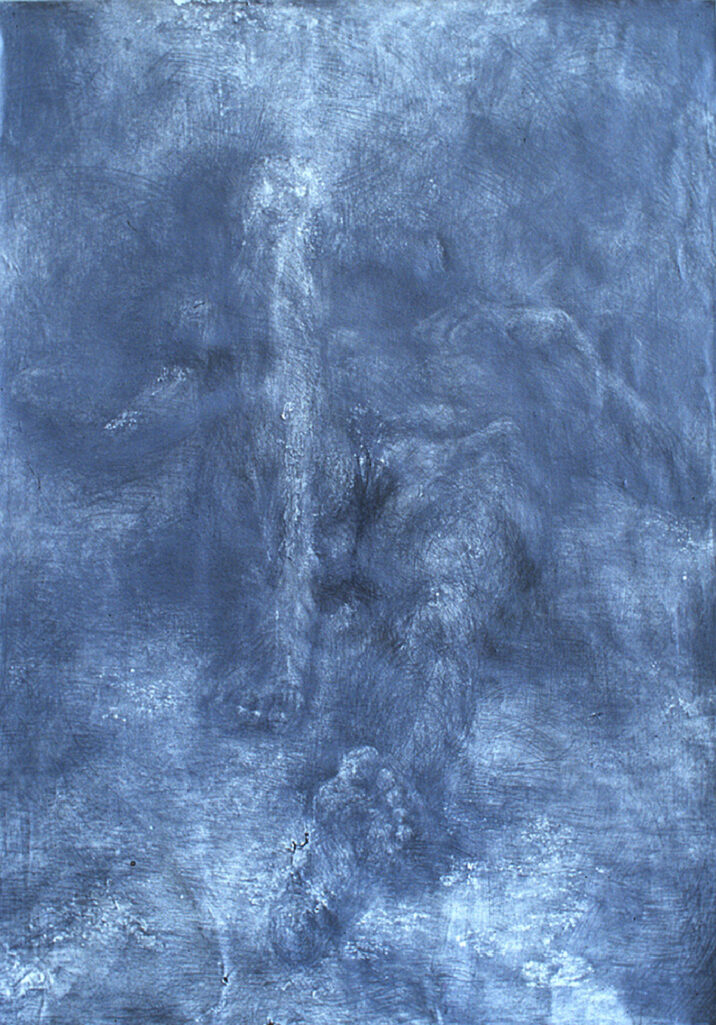

五感の解放も重要ですね。誰もいない夜のアトリエで石に触れ、転がし、目を閉じて聞いた「生きた音」に衝撃を受けた学生もいました。彼女は言葉にできない感動に涙し、カタチにはできないと困惑したそうです。そして翌日、それまでつくってきた大きな立体作品を壊し、その音から受けた感動を一心不乱に表現し始めました。最後には「初めて本当の自己表現ができた大切な作品です」と言い切るほどの作品を見せてくれました。

また、自動車を壊すことから始める廃棄自動車は、工芸工業デザイン学科を対象としたモチーフですが、なかには将来カーデザイナーを希望する学生もいて、廃車とはいえそれを自分の手で壊すのですから、非常に大きなショックを受けた人もいます。僕たちの想像を超えたところで「モ

チーフとの出会い」をしている学生もたくさんいて刺激的です。

創造性に向かう学生のための「共通絵画」

- 原

一定の成果を上げる勉強ももちろん重要ですが、共通絵画の制作では、その枠に収まり切らないとんでもない作品も出てきます。先生が何を求めているのか? どんな作品を評価してくれるのか? そんなふうに「答

え」を先読みするのではなく、まず自分のやりたいことをやりきってほしい。最近の学生はちょっとおとなしすぎる気がしています。技法や知識をネットで検索する前に、まず自分の足で走り出してほしい(笑)。

- 大浦

今は知識の量に比べて経験が少ないんでしょうか、「鉛筆の削り方を教えてほしい」という学生もいて驚いたことがあります。しかし、これが現代社会だと思います。そんなところからでもいいんです。どんなことでも体験から始まります。みなさんは生まれてから今日までいろんな資質を育んできたけれど、それを「表

現」する機会や経験がなかった。それが表現できるのが共通絵画の時間です。

- 原

今、社会の期待は美術やデザインの創造性に寄せられています。でもこれから社会で活躍する学生たちに経験や概念を解放した創造性がなければ、その期待には応えられません。デザインやアートの考え方が社会に役立つもの、人によりよく伝わるものにするためには、各学科で学ぶ専門の技術や知識も必要ですが、それ以前に創造に向かう自分自身の制作姿勢がなければ始まりません。共通絵画では、その背中を押してあげたいと思います。

- 大浦

アートやデザインを取り巻く状況も変化し続けていて、今では色や形を扱う造形表現の能力だけではなく、個人の生活や地域、あるいは企業や社会が直面するさまざまな問題を解決するクリエー

ターが求められるようになってきました。そのためにも表現者の基礎となる「造形体験」をここでたくさん重ねて、自己の価値観の獲得をめざしてほしい。

- 山本

ムサビの油絵学科でも、絵画ばかりではなく、ビデオや立体で制作することも普通に行われています。建築やデザインを手がけるアーティストも増え、

アートとデザインの境界もなくなってきています。今後は今までになかった新しいメディアや創造の領域もどんどん増えてくるでしょう。そういう大きな視野で見た「創造性」を考えると、個人の感覚や感性がより重要になってくると思います。

- 大浦

そういう時代の造形の基礎教育――基礎というと、何か前段階のような印象を与えてしまいますが、むしろ共通絵画は「造形の根底となるものの見かたを模索し、自己の内に秘めた創造力の芽(目)を発見するところ」

で、大学4年間を通じてずっと学科の勉強と並走し続ける場所だと考えてほしい。だからいつでも、相談に来てくれるとうれしいですね。

たっぷりと時間をかけて制作してほしい

- 山本

共通絵画のアトリエでは、他の人の制作を見ることも、すごく刺激になると思います。ああ、あの人は、自分と違うあんなところを見ているんだなと。たまに他人と比べて自分が下手に思えてしまい、描けなくなる学生もいますが、共通絵画では絵の上手い下手、技術のあるなしは問題ではありません。誰もがそれぞれのものの見方や独特な感性や表現をもっている。ちょっとしたことがきっかけで何かスイッチが入ったように、突然に制作が面白くなることもあるんですよ。

- 大浦

誰もが違っているし、違っていていい。講評会では僕たち教員の評価も違うことがあり、学生を前に激論が始まってしまうこともしばしばです(笑)。得意なことを要領よくやるのじゃなく、3週間なら3週間という時間をたっぷりかけて制作に向き合うなかで、自分が知らなかった自分と出会ってほしい。そのためにとってある時間ですから。たとえ描いていなくても、モチーフと向き合っている時間はここでは貴重な時間です。

- 山本

やっぱり探求心ですよね。共通絵画では「完成作品」は求めていません。ですから「この程度でいいだろう」は厳禁です。100%はあたりまえで、120%、200%とがんばって、ようやく見えてくるものもある。

「それらしく見える」や「✕✕っぽい表現」ではない、自分の表現をしてほしい。それが結果的に失敗でも、とてつもなくヘンな作品ができちゃったとしても、前のめりの姿勢だったら、僕たちは拍手を送りたいですね。

- 原

ある程度の時点で「これくらいかな」と思ってからが本当の制作です(笑)。そこからの頑張りは、自分の限界(と思い込んでいる壁)を越えて、まったく知らなかった自分と出会う時間です。作品も目に見えて変わってくる。共通絵画では、そういう時間をもっと多くの学生に体験してもらいたい。到達点は設定しないで、モチーフに対しての自分の思いや表現したいことを、時間をかけて丹念に積み重ねていくこと。そのプロセスが大事なんですよね。

- 大浦

経験がなかったことでも、

「あ っ、私にもできるんじゃないかな?」と気づく瞬間に出会ってほしい。今社会はたくさんの情報にあふれていますが、一つの対象(モチーフ)を2週間、3週間ずっと長く見続けることが「見る力」を育てるのだと思う… …。見続けることは結構つらい。そこが重要なことで、作品と対峙することももちろん大事だけれど、それ以上に非常に長い時間「対象に向き合い続けること」が、共通絵画ではとても貴重な体験になると思います。