豊富なコレクションが一堂に会する絵画展

- 加藤

モデレー

ターをつとめます当館副館長の加藤です。今回の展覧会は館蔵品のうち、絵画コレクションにスポットをあて、とくに本学の歴代の教員=すなわちムサビ「を」つくってきた人々や、本学が輩出した卒業生=こちらはムサビ「が」つくった人々といえますが、そうした作家たちの作品と、その同時代の影響関係にある作家たちの作品、約 50点が並んでいます。その展示室で、現役の油絵学科の先生に出品作の魅力や、歴代の油絵学科教員の人物像などをゆるやかに語っていただきます。最初に、昨年度まで美術館・図書館長の任にあった赤塚先生から、本展の監修者として企画の経緯をお話しいただけますか。

- 赤塚

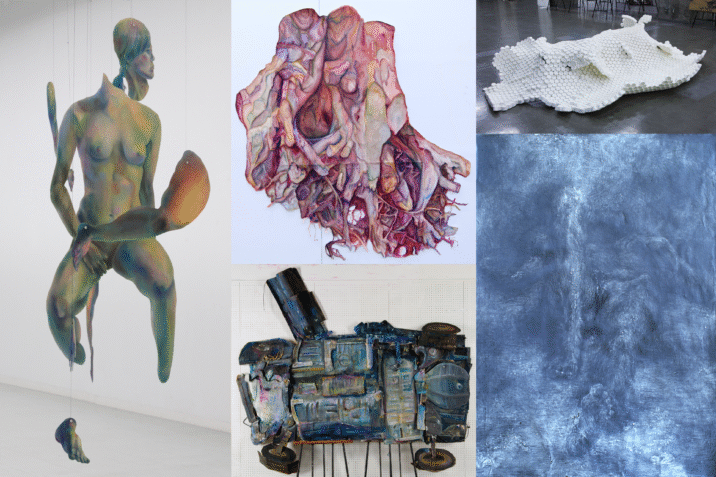

本学美術館ではさまざまな企画展がありますが、その中には出品者が企画する自主企画展があります。なかでも彫刻学科の先生方は、ふだんからみんなで協力して制作や企画をする雰囲気があって、展覧会の企画もどんどん出てくる。近年では「オムニスカルプチャーズ―彫刻となる場所」(20

21年 )、 「AGAIN-ST ルーツ/ツール 彫刻の虚材と教材」(20 22年) があります。また、グラフィックアーツ専攻からもアーティストブックの展示やアイデアが尽きません。ところが、油絵の先生の体質なのか、まとまって何かやろうということになりにくく、ぼくの館長在任中に絵画展がなかった。それで最後の年に、絵画展をやりたいと館内の会議で発言したんです。そしたらお前がやれということになりました。

- 加藤

ファイン系の館長として、油絵のコレクション展をやるぞ!と檄を飛ばしたわけですね。

- 赤塚

油絵学科のカリキュラムを考える会議でも、非常勤講師の先生から「学生に山口長男と言ってもわからない、作品を観せられる機会は作れないですかね」といった声が上がっていて、そろそろコレクションを一堂に並べる絵画展をやる必要があるなとも思っていました。

- 加藤

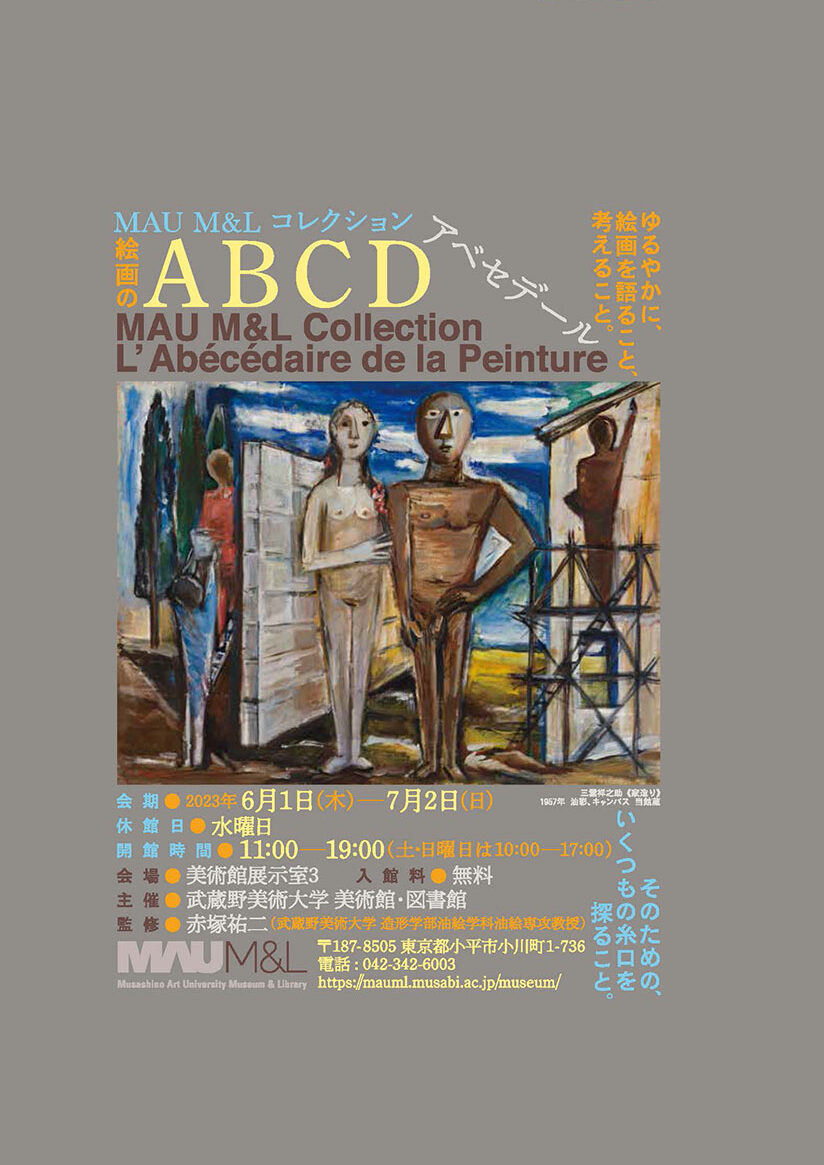

本展のポスターにも使われている作品、三雲祥之助に焦点を当てた企画になっていますよね。

- 赤塚

当館は、本学を退任された先生方の作品を中心に約4

00点の絵画作品を所蔵しています。まずは学生たちには馴染みが薄くなってしまった先生方の作品を、とにかく知ってほしい。でも、監修者としては定番作品だけでなく、意外な作品や公開機会の少ない作品も観せたい。そういう思いで学芸員と作品を選んでいたら、非常に明るくて、ふたりの男女が力強く立ってこちらを見ている作品に目がとまって「こ れ、なんかいいね」 と。それが三雲先生の《家造り》でした。

三雲先生は油絵学科では「三雲賞」という、大学院に進学する優秀な学生に授与される賞があることで知られています。ここにお並びの樺山先生は第1回の、そして水上先生は第3回の受賞者です。三雲先生には、お子さんがおられなかったこともおそらくあり、油絵を志す後進を育てていってほしいということで、大変な寄付をされて三雲賞ができたのです。吉祥寺校の近くにあった三雲邸と呼ばれていたご自宅(アトリエ)も活用してほしいということで検討していた経緯もありますが、静かな住宅街の中でなかなか有効活用する方法が見つかりませんでした。

この絵に目がとまった時、ぼくにはとても新しく観えたんですね。ものすごく多くのことを捉えている。いろんなものを消化しながら実験的に制作している。三雲先生は制作数も多いところで実験もされてきた作家なんだなと、もうちょっと注目されてもいいのにと、そこで三雲先生の作品を何点か選んで、この絵をポスターとしても紹介することになったんです。結果的に初めて家造りをするための「いろは」が、絵画を語るためのABCという内容と重なったものになりました。

先人が大事にした「対象と対話して、対象の存在の究極に迫っていく」こと

- 加藤

今日はそれぞれの先生に、本展の「推

し」を2点ずつ選んでくださいとお願いしています。お話をうかがっていきましょう。

- 樺山

今日はぼくらが学生だった頃の空気感みたいなものが、みんなに伝わればいいなぁと思っています。ぼくは第1回の三雲賞の受賞者で、その時

24歳でしたから、ちょうど 40年 前。大学院に受かったんだけど、迷っていたんですね。当時の助手の北条さんに呼ばれて「大学院の手続きはしたのか」と聞かれて「いや、ちょっと迷ってます」と答えたら「第1回の三雲賞だから、ちゃんと大学院に入れ」 と。それで大学院に進みました。 《家造り》という作品、あれは三雲先生のお家なんです。先生が亡くなってからは三雲邸と呼んでいましたが、コンクリートブロック造でね。奥さまも画家で三雲(小川)マリさん。春陽会に属している画家で、学生の相手もしてくれました。三雲先生の家は本当に簡素な、でもなかなか味わいのある家で、ここで絵を描いていたんだなぁということがしみじみと伝わってきました。

- 赤塚

学芸員が見つけてくれたのですが、フランスから帰国した三雲が「日本で油絵を描くということは、家から造っていかなければならない」と日記に綴っています(針生一郎「評

伝・三雲祥之助」 。襖や障子の部屋に油絵を掛けていくと、かなりミスマッチというか、わずかな壁への抵抗感みたいなことは、すごく油絵に影響を及ぼすので、しっかりとした壁がほしかったというのはあると思いますね。『三雲祥之助作品集』美術出版社、 19 85年、p. 1 33)

- 樺山

ぼくはもっと油絵を描くことにおいて、造形性だとか気持ちの面でも何か強靭なものがないと絵はつくれない、日本人が油絵をどう描くか、ということかなとも思いますね。

- 水上

ぼくはね、この絵を観て「あ、こんな顔だった、こんな感じだったなぁ」と三雲マリさんにお会いした時のことを思い出しました。アトリエはずいぶんおしゃれで「フランスみたい」とか思いながら紅茶をご馳走になり、お菓子なんか出てきてね。マリさんから「召し上がれ」とか言われて「え、どういう意味?」と戸惑ったりしてました(笑)。

- 樺山

(笑)。そういう時に引率してくれたのが藤林叡三先生だった。

どれがいち推しかというよりもね、ムサビのひとつの流れというか、そういうものが展覧できることに、まずは赤塚先生、ありがとうございました。

20

12年 に、ぼくらが影響を受けた作家を一人ずつ取り上げて紹介する「Relation: 継がれるもの―語りえぬもの」という展覧会がここで開催されて、それは自分の作品と自分が影響を受けた作家の作品を並べるという展示だったんです。ぼくが選んだのは麻生三郎《頭》でした。

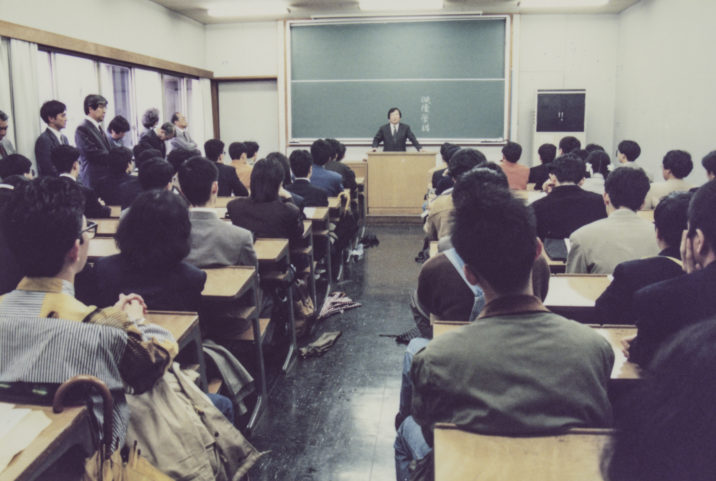

ぼくは麻生先生に直接指導してもらったことはありません。当時は藤林叡三先生、松樹路人先生、桜井寛先生、赤穴宏先生が主で、麻生三郎や山口長男のひと世代あとの先生たちに、ぼくらは教わったんですね。

麻生先生や山口先生たちがつくった、ここはムサビの骨格みたいな部分だとぼくは思っているんですけども、

麻生や山口、そして森芳雄も同世代ですが、そういう人たちが敷いた、非常に厳格でストイックな世界へのアプローチの仕方の余韻みたいなものが、それでも自分の中には残っていると感じていて、

この展示には人体のデッサンが集まっていますが、油絵学科のいちばん初めの課題は、皆さん何でしたか? モデル、人体だよね。まず人体描くぞという、これは名残りなんだよね。森芳雄、麻生三郎という人たちは圧倒的に「人

あともうひとつ言うと、山口長男さんって抽象だよね。当時の日本の絵画の最先端だったわけだけど、山口先生は学生に決して抽象なんて描かせずに、壺とか、大谷石とか、徹底的に存在に迫っていく具象的なアプローチをさせるわけ。壺なら壺、大谷石なら大谷石を1か月も描くんだよ! しかも1枚のデッサン。そういう仕方が、いまのぼくのベースになっているというのをすごく感じているんですね。

ぼくらの時の先生も、学生の絵は「作

“修行” を重ねて描かれた「ザ・ムサビ」な1枚

- 加藤

皆さんの真後ろにある松樹路人先生の《美術学校―モデルの一日》に描かれているのは4号館ですよね。時間と空間が浮遊しているような絵ですが、ムサビのキャンパスってそういう感じがあります。楳図かずおの『漂流教室』みたいにどこかへ潜っていってしまいそうな(笑)。

- 樺山

ムサビのキャンパスは芦原義信という高名な建築家が造ったんだけど、正門から東西、南北に軸が通っていて「伽藍配置」と言われています。お寺の配置ですね。美術館前の中央広場に、みんなが集まってくるような設計になっている。中央広場には意味があるんだよね。

- 赤塚

その中央広場を描いたのが、中川美智夫先生の《学生広場》。

- 樺山

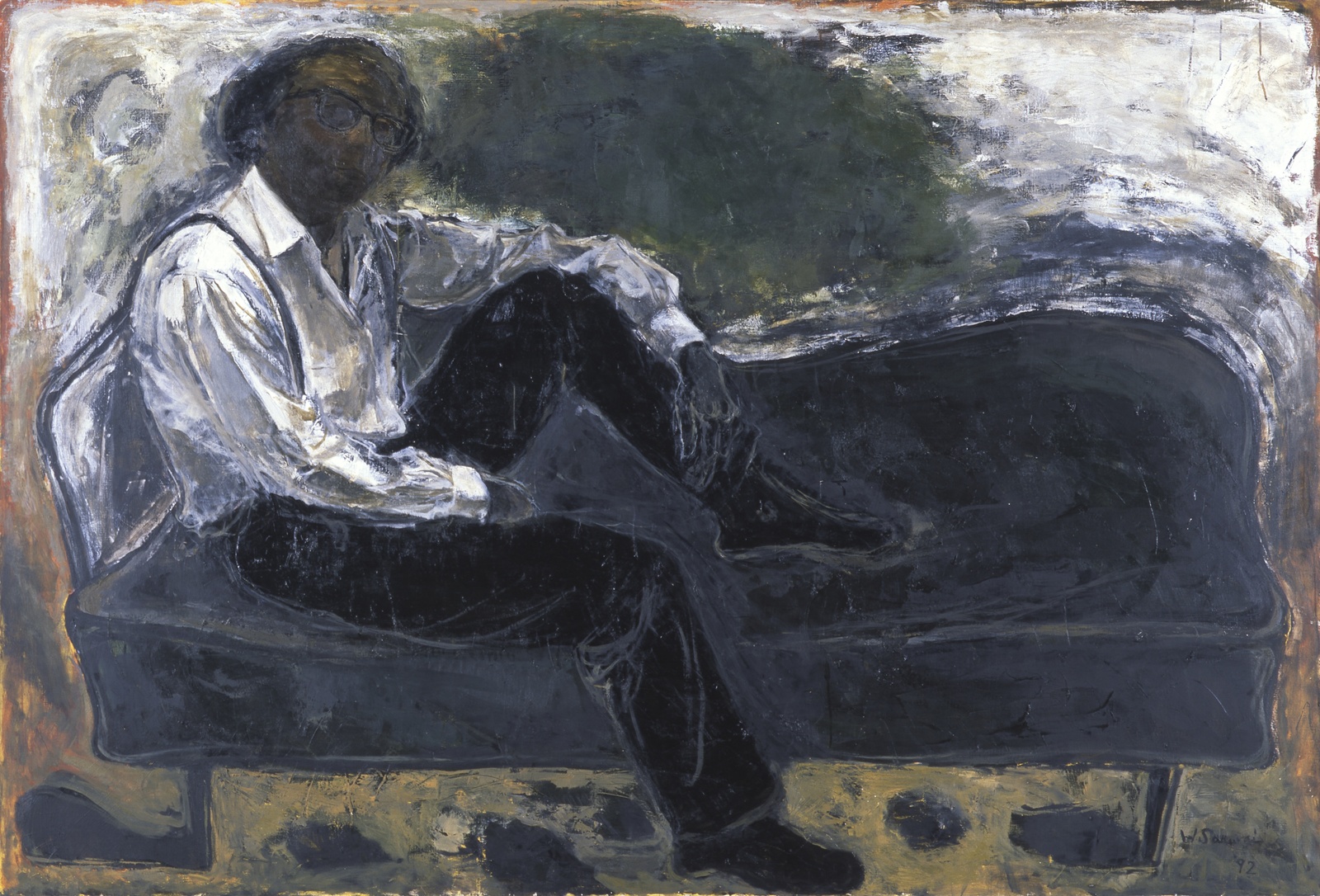

ただね、1点を選ぶということだったら麻生三郎も大事なんだけど、ぼくは桜井寛先生の《ベッドの自画像》。ぼくのイメージでは、こんな絵が「ザ・ムサビ」なんだよね。これは自画像ですが、桜井先生はベッドだとか、目玉焼きだとか、そういう身近にあるモチーフをよくお描きになっていました。ぼくらの時代には桜井先生は講師でいらっしゃって実際に教わりました。非常に温和で、こんな絵の感じの人ではないんです。ベッドがうごめいている、“生きもの” のように描くから、たぶんいろんな意味を込めているんだろうと思うし、下の黒いものは何かな……空間に漂うある種の「気」みたいなものを感じるよね。観えるものを描いているんだけど観えない何か、呪術的な何かがあるよね。

- 赤塚

桜井先生が主任教授だった時に、

「自分の作品について新しい展開はしない」というようなことを言ったんですよ。それで助手の一人が「新しい展開はしないとは、どういう理由ですか」と食ってかかったら、 「私の絵画は、毎年変わっていくとか、そういうことではなくて、いつもの自分から生み出すものでいいんだ」と言って、しばらくその二人は喧嘩してたんです。そのぐらい、目玉焼きと牛骨とベッドとカバン、そういうものをずっと描き続けているんですよね。

- 加藤

先ほどの人体の課題にしても、石を1か月描くみたいなことにしても「行(ぎょう)」みたいなものですね。

- 樺山

修行。

- 赤塚

修練。

- 水上

一生懸命見ているんだけど、一生懸命描いているんだけど、何か描けている気がしないというか。まぁ、俺には苦痛でしかなかった。禅問答じゃないけど、そんな感じでしたね。

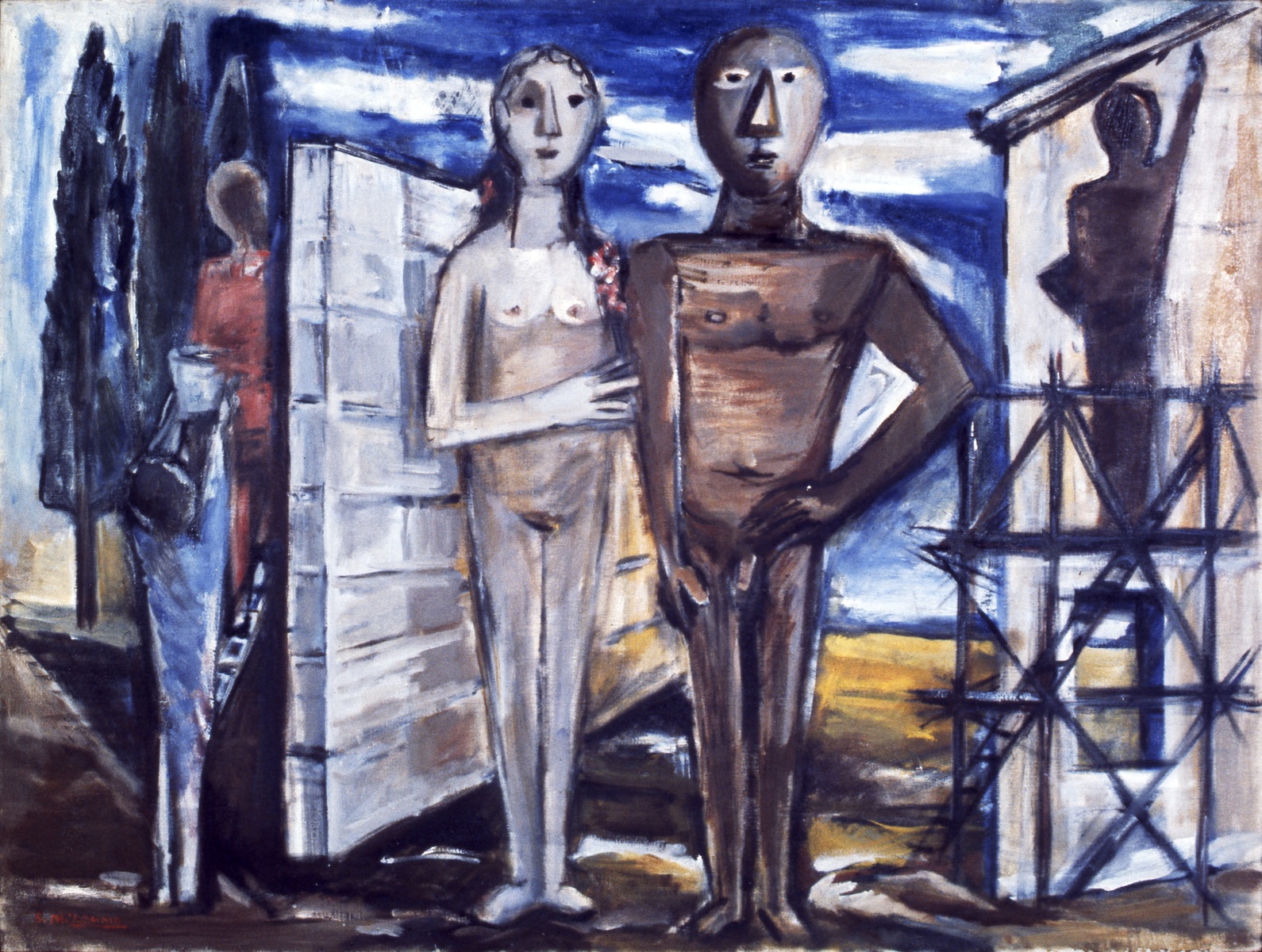

ぼくが「Relation」展で選んだのは藤林先生、ぼくの先生です。でも、藤林先生にこんな絵があるのを知らなかったんだ。すごい珍しい絵で、今回、赤塚さんがよくぞ《夜の団欒》を引っ張り出してきてくれた!と思いながら観てたんです。もっとシュールな感じの絵を描く人なんだけど、そのシュールな絵の期間も4、5年と短くて、そのシュールに向かう時期の珍しい絵なんです。なんか映像みたいな感じでね。

ぼくは三雲先生と松樹先生で2点選んでみたんだけど、モチーフに対して自分がいま置かれている立場、絵描きとしての立場から、周りに見える状況をモチーフにしながら真摯に描いているというところが、お二人に共通していると思う。三雲さんの《家造り》についても、それをすごくを感じるんですね。職人じゃなくて自分でやったんじゃないかというような感じでブロックが積み上げられて、アトリエを造るという言葉からも、夫婦で二人で作っていったんだな、とてもいいモチーフだなと。

構図が似ているんだけども松樹先生の《美術学校―モデルの一日》

《夜の団欒》には表現が移り変わっていく面白さと現代性がある

- 赤塚

話は変わりますが、いま水上先生を中心に、油絵学科のカリキュラムを変えようかという話をしています。卒業生で戸嶋靖昌さんというスペインでも活動された方と、この人の先生が山口長男さん。その二人の対談では、学生は4年間デッサンだけでいいんだと。1年生は石膏デッサン、2年生は裸婦のデッサン、3年生になってやっと油絵具を持たせてくれるという。そして継続性が大事だというので、休んではいけないと文句を言ってるんですね(『我と汝―山口長男と戸嶋靖昌』戸嶋靖昌記念館、

20 13年 )。

- 加藤

カリキュラムを「修

行」に戻していこうと… …。これは油絵学科の学生のみなさん大変ですねぇ(笑)。では、赤塚先生の「推 し」 は。

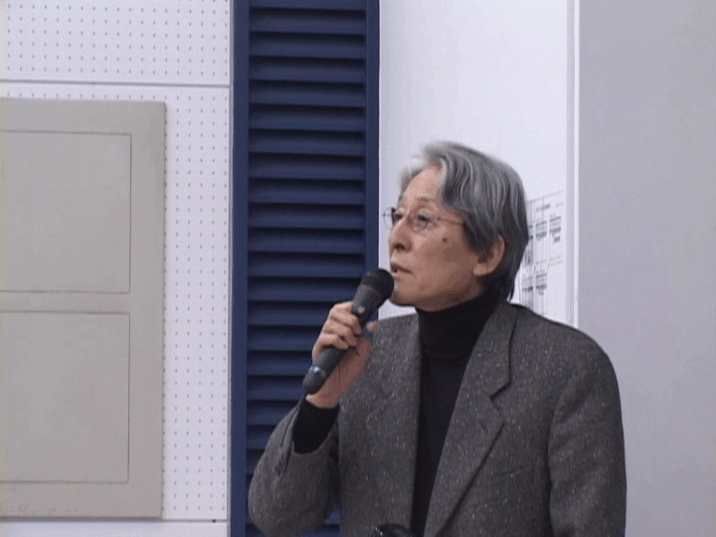

- 赤塚

ぼくがここで挙げたいのは、さっきの藤林先生の《夜の団欒》です。最初これを観た時に、とても泥臭くもあるし、でもとても現代的だなと思ったんです。その筆使いも全然神経質じゃなくて、面を描くみたいに、なんかムンクみたいに形を探し出していくような感じで、

「誰のだ? あぁ、藤林さんなのか!」と驚いてこれを選んだんです。 高度経済成長期の団地であろうと、ぼくなんかはこの絵を観て思うんですけども、メモのように分割されて、全部一緒じゃないかと思うんだけど、部屋ごとに団欒の様子が描いてあるというような、世界の捉え方としてとても冒険しているなと。絵画というのはテーマとして描きたいものを画面の中に配置したり、構図をとったりしますよね。しかしこの絵は、映画のフィルムのように定まらない感じで流れているような、そういう思い切った主題の扱い方が非常に斬新に感じて。藤林さんのシュールレアリスティックな作品というのは、極北のような冷たい肌触りがあり…

…。そういうものとは全然違うタイプの、 40歳のときの作品なんですね。人の表現が動いていくその面白さと、いまに通じる現代性という、時代を経たぼくの眼に非常に新鮮に映ったということが驚きで、そういうことをまた皆さんにも観てもらいたいなと思って展示しました。水上さん、藤林さんはどんな先生だったんですか?

- 水上

海軍兵学校を出られて、非常に頭のいい人で、背筋が伸びて物差しでも入れているんじゃないかというような、そんな感じの人でした。あんまりしゃべらないんだけど、ぼくが卒業制作なんか描いてた時に「水上くん、この絵のタイトルこんなんどう?」なんて、ちょっと楽しい一面もあるんだ。

- 赤塚

ぼくから見たら眼光鋭くて、とても怖い感じだったね。

- 樺山

そうそうそう。でもね、藤林先生はムサビ出身なんです。その当時の精神的な支柱みたいな、そういうところがあった気がします。ぼくは学生時代にものすごく真面目な学生だったんですね、毎日朝からアトリエにいるような。藤林先生に「君は真面目だね〜」と言われて、なぜかムカッときてね。でもぼくは藤林先生の通勤路に住んでいたので、帰りに車に乗せてもらって、とてもよく話をしました。絵の話から、恋愛の話から、いろんな話をしたものです。