手羽イチロウと申します。

武蔵野美術大学彫刻学科を卒業して、普段は美大の良さを伝える美大愛好家としてネットで活動していますが、裏(?)では大学広報も担当しています。

20

■昭和のムサビの入学式を調べてみた| MAU2029 | 武蔵野美術大学1

この記事の文末に「来年4月に平成・令和のムサビ入学式を紹介します!」と書き、調子に乗って「ま、芸術祭の話も書けますけどね」とつぶやいたら「ほいじゃよろしく!」と編集部から言われまして・・言い出しっぺの仕事が増える、大人の世界ではよくあることです(涙)

でも、歴史を知ることで「なぜムサビの芸術祭は学生主体運営を大学側も尊重してるのか?」が見えてきたりするものなので、頑張って書いてみます。

いやー、もうすぐムサビは芸術祭が開催されますねー。(20

今年はサーカスがモチーフになっています。

武蔵野美術大学芸術祭2025「Ars・CIRCUS(アルス・キルクス)」

- 会期

20

25年 10月 24日(金)〜 26日(日) - 時間

10:

00〜 18:00 *最終日は18:30まで - 会場

武蔵野美術大学鷹の台キャンパス

*事前登録不要・入退場自由

https:/ /geisai .jp /

https:/ /x .com /MAUgeisai

https:/ /www .instagram .com /maugeisai /

芸術祭とはいわゆる学園祭のことです。

ムサビ芸術祭は、武蔵野美術大学の前身である帝国美術学校が、東京都から設立認可を受けた19

超初期の創立記念祭については、

■【「帝国美術」を読む(1)】宮永芳江「仮装行列記」 | MAU2029 | 武蔵野美術大学1

こちらの記事で創立2周年記念祭の様子が書かれています。

当時は仮装行列して、吉祥寺校から西荻窪近辺まで練り歩いてたそう。今や吉祥寺は住みたい町ランキング上位に入るような地域になりましたが、19

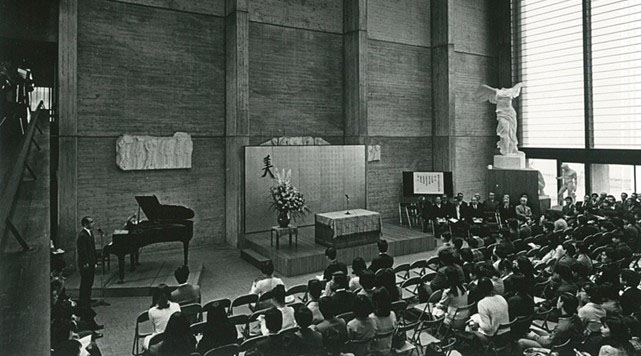

創立記念祭の歴史を振り返る時に、必ずといっていいほど使われる写真がこちらです。

「創立六周年記念祭」とあるから、撮影年は19

19

19

同盟休校事件については今後詳しく書かれるはずなので、今日はこのへんで。

そんな大変な時にも創立記念祭をやってたんですよ。なんか感動しません?

こちらは19

・・

AIが自動彩色してるので、本当の色ではないことはご了承願いたいのですが、カラーにすると読めなかった文字が判読できるようになったり、獲得できる情報量が増えたり、面白いことに「大昔(自分とは関係ない過去)の写真」から「ちょっと昔(自分とも関係する過去)の写真」に感じられるんですよ。

この写真も、棺桶(?)に担ぎ棒をつけて神輿状態で運んでいたのがカラー化で理解しやすくなりました。

しかし、これってほぼハロウィンですよね。さすがムサビ生は時代を先取りしてる。

そして、

そう。芸術祭で単位が出てたんです。これを聞くと「え。芸術祭に参加して単位が出てたの?」と羨ましく感じる学生さんもいるんじゃないかな?

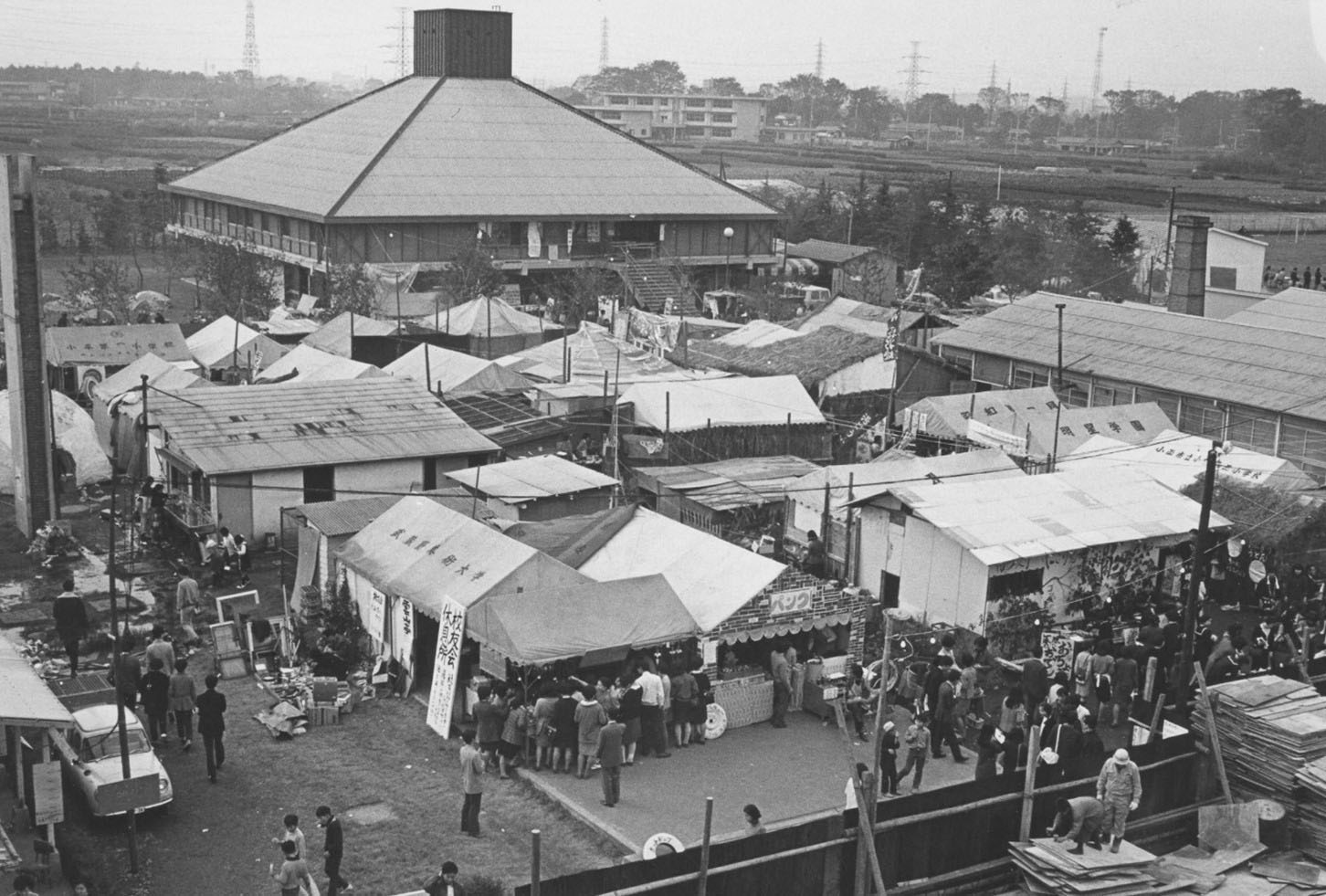

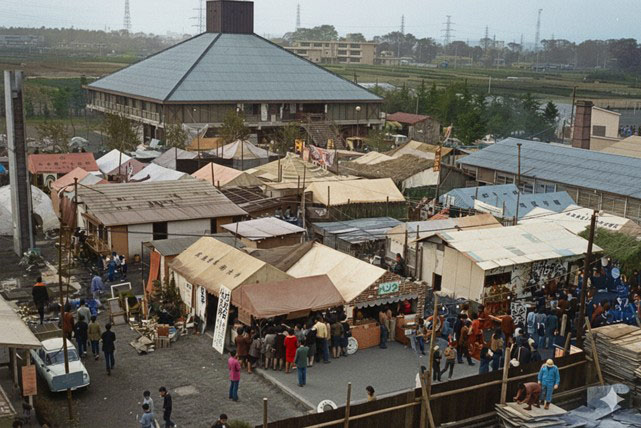

こちらは19

これをカラー化するとこうなります。

近隣の小学校や三鷹の明星学園からもテントを借りてきてますね。右下の工事現場は8号館建設のための資材かな?(8号館は19

後ろの建物からここがどのスペースがわかった方もいると思いますが、同じ場所から撮影するとこうなります。

現在12号館が建っている場所なんです。

12号館が建つ前はここに模擬店がひしめき合ってたんですよ。12号館は手羽が学生の時に建ったので(19

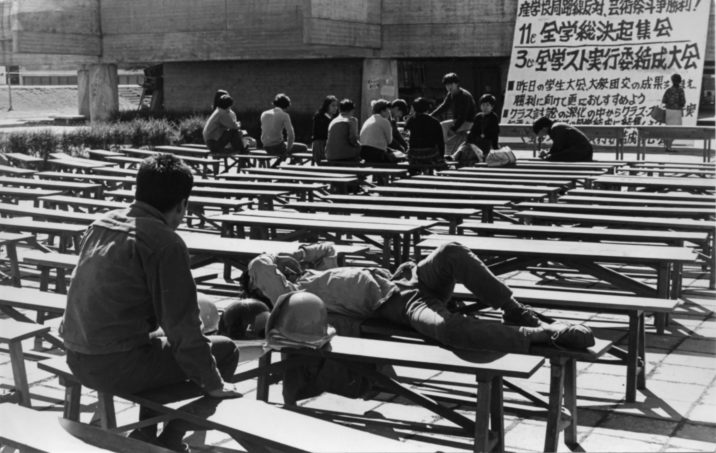

ただ、平和そうな19

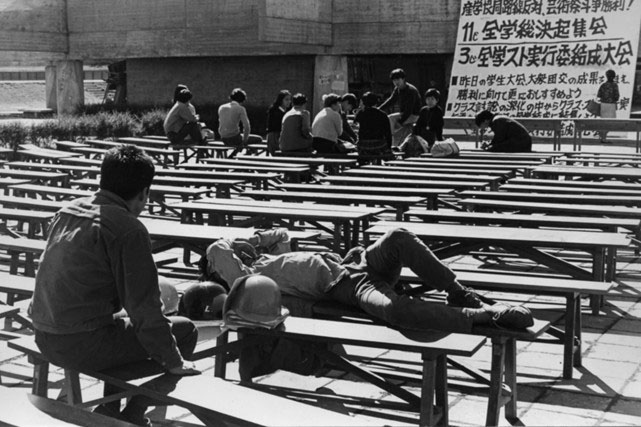

それが何かというと、こちらをご覧ください。

詳細は上記記事を読んでもらうとして、手羽的解釈で超要約すると、

ギリギリ1967、

単位が出ることよりも、学生自治による自由な芸術表現活動を先輩たちは求めて活動し、それを大学側から勝ち取ったのが現在の芸術祭なのです。今も大学側は協力体制は取るけど、あくまでも学生自治を尊重するスタンスなのは、これが理由なんですね。

この写真もカラーにすることで、

そんなに昔の話ではない、近い先輩たちの活動だったと感じてもらえれば。

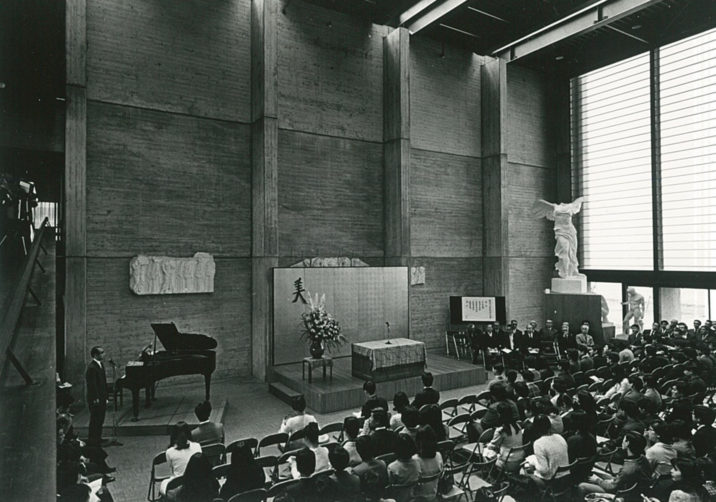

19

こちらは19

これもカラーにしてみました。

この外観からもわかるように、さすが美大というか、模擬店を1から建てる文化があって「3階建ての模擬店」なんかがそこら中に営業してました。手羽の学生時代にもまだあり、3階の屋根裏でお酒を飲んでたのをよく覚えてます(当時は飲酒OKだった)。

カラーにすることで奥の「サシミ 天プラ」の文字がはっきり判読できるようになりましたね。芸術祭で刺身を食べるってちょっと勇気がいるなあ・・もちろん今じゃ完全NG(笑)

これは19

原画もカラー写真だけど、鮮明にするためにこちらもGeminiにかけてみました。

どこかわかるかしら?

同じ場所から撮影するとこうなります。

現在10号館が建ってる場所。10号館ができる前は石彫場やプレハブ校舎があり、ここに模擬店が乱立してたそう。

当時の細い若木達が

最後は19

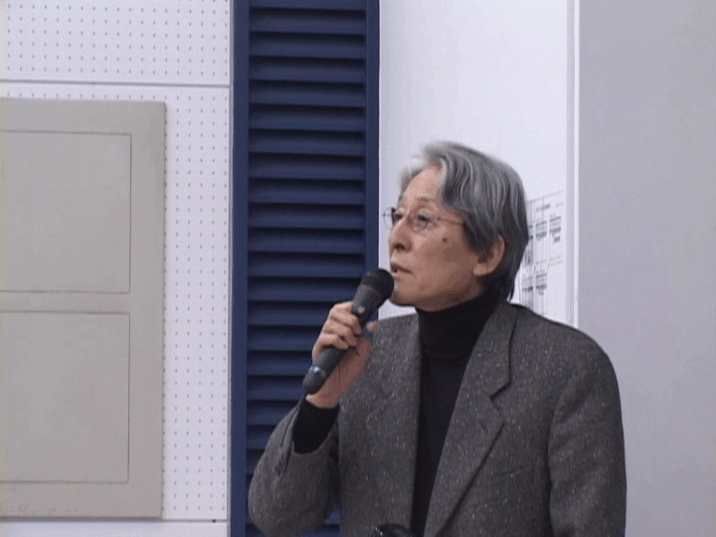

ムサビの芸術祭といえば、彫刻学科の男女神輿がその1つに挙げられますが、成り立ち含めて面白いエピソードがいろいろあるので、これについてはまた別記事で紹介させてもらいます。もしくは油絵学科・袴田先生、彫刻学科・冨井先生、共通彫塑・戸田先生、CI学科・山本助手による彫刻学科卒業生の神輿対談とかどうですかね?>編集部

平成・令和のムサビ芸術祭については来年9月に紹介します!