人体彫刻を通して向き合う「ものを見る」ということ

伊藤先生はご自身もムサビの彫刻学科のご出身ですが、先生が学生だったころの彫刻学科はどんな学科だったのでしょうか。

今も昔も、おそらく学生たちは自分が考える「彫

そのころ、1~2年の基礎課程はヌードモデルをモチーフにした人体の習作がほとんどで、ゲスト講師による木彫や石彫の選択授業もありました。

外から見ると、人体彫刻こそが彫刻だと考えている大学のように思われていたかもしれません。でも何を考えて作っていたのかを思い返してみると、当時流行っていたジャコメッティが「見えるものを見たままに」作ることを追求したように、本当に自分が見えているように作ることができるのか――そんな会話を交わしていたように思います。今考えると、真面目でしたね。

人体の表面的なリアリティを追求した彫刻というわけではないので、下手で泥臭い印象があったと思います。ムサビの彫刻学科は帝国美術学校創設のときから長年にわたり指導にあたった清水多嘉示教授の影響があり、フランスでの師匠であるアントワー

3年生になるとAとBというふたつのコースに分かれました。木内岬教授の担当するAコースは人体塑像に特化したコースで、モチーフの人間から目をそらさない厳しい態度を求められるコースだったと思います。

一方でBコースは、人体彫刻ではない表現を主とした現代美術のコー

そのなかで、鉄を扱う「鉄実習」という授業がありました。鉄を溶断したり溶接したりして立方体や三角柱を作るという、技術鍛錬のような内容です。同じ立方体が並ぶだけなので、人体彫刻を専門とする先生からは「技術の練習だ」と言われましたが、私は同じ立方体が全く違う立体に感じました。感触が違うのです。私はそのときに、これは人体彫刻と同じく基礎と言えるのではないかと思いました。どちらも実技の実習とも言えますが、そう考えると、人体彫刻で身につく造形の基礎とは明らかに違う、別系統の基礎が見えてくる。それが、私が大学生のときの彫刻との出会い方だったと思います。

カリキュラムの変化と彫刻を通して培う基礎の力

ムサビの彫刻学科は、いろいろなことにつながる基礎がカリキュラムの軸にあったということですが、ほかの大学もそういう傾向だったのでしょうか。

基本的には「彫刻学科」というものは彫刻を専門に勉強するところなので、その授業が多くて多様なほど魅力的な印象を与えると思います。ほかの大学のことはよく知りませんが、私は当然この路線をとっているという認識でいます。それに対してムサビは彫刻以外のカリキュラムが必修であり、大学全体のカリキュラムの特徴として教養というか、リベラルアーツ色が強いのだと思います。「専門的に学べる」という期待からすると不本意なことかもしれませんが、それをどう捉えるか。おそらく、どちらが自分にとって自由に学べるかということでしょうね。現在の造形総合科目の歴史はそのためにあったと解釈しています。学生全員が他学科の領域に興味があるわけではなく、専門性を削がれているというふうに捉える学生もいるかもしれませんが「専門の先」を考えたときにどうなるか。そう考えると、結構ラディカルですよね。ただし、美大で、教養を重んじるといったときに、

伊藤先生は造形総合の授業で他学科の学生も教えていますが、他学科の学生への教え方で気をつけていることはありますか?

そのときの学生に対峙してみないとわからないのですが、受講する学生の専門性に合わせた授業をすることは烏滸がましいと思っています。もちろん、彫刻学科の学生と他学科の学生とでは、説明の仕方は変えています。たとえば彫刻の型取りを説明するときに「キャスティング」という言葉が出てきます。彫刻学科の学生はわかるけれど、ほかの学科の学生には通じないですよね。そういうときには、その言葉がイメージしやすいように共有できるたとえなどを交えながら説明していきます。同じように教えようとしないで、いろんな学生がいる場に遭遇したときに、その場に応じて教え方も変えていったほうが、自分にとっても刺激になるし、勉強になるかなと思っています。

今のムサビは、先生が学生だったころに比べると、かなり多様なカリキュラムになっていると思います。人体彫刻が基本だったという彫刻学科もずいぶん変化しましたね。

どこまでを彫刻と考えるか、ゴールとしてどのような将来を目指すのかは、私の学生時代と教員として関わり出した時代とでは違うと思います。私の入職時は、それを考えて制作してゆく環境やカリキュラムも検証が必要になっていました。

当時の

彫刻学科のカリキュラムはどのように変化してきたのでしょうか?

私がムサビに教員として関わり出したときの変化は、まず基礎過程のカリキュラムの多様化、次に専門課程の指導体制。それに付け加えるとすると、外部の学科や批評家を加えた展示計画と、3年次の講義科目「表現演習」でしょうか。

基礎課程については、私はムサビの教員になる以前はBゼミ(現代美術ベーシックゼミナール)で講師をしていて、ほとんど設備のない環境で毎週異なる実習や演習を行っていたので、多様な実技を考えるのは比較的慣れていました。

専門課程の変化としては、私が教員としてムサビに関わり始めた20

コースを合体した後の課題は、基礎課程から工房を駆使した自由制作に至るカリキュラムです。これは現在も研究室で議論しながら更新し続けています。学生各自が自由にものを作れる力と、それぞれの表現をステップアップしてゆくための体制については、これまでのように「具

普段の指導や講評のときに、意識して学生に伝えることはありますか?

昔は美大の先生はあまり指導をしないイメージがあったかもしれません。おそらく「作家である」ことが、評価基準の基点であるような暗黙の了解があったのでしょうね。今はシラバスがありますし評価基準も明確です。私は、留学生が増えているというのもありますが、1〜2年の基礎課程では基本的にカリキュラムごとにペー

専門課程では上の学年になるほど「講

時代とともに移り変わる現代美術の世界。変わらずあり続ける問いと基礎

美大のなかで絵画や彫刻という枠組みがもしなくなるとしたら、大学にはどんな変化が起こるでしょうか?

この枠組みがないのは、コンテンポラリーに特化した学科であれば当然のことですが、まず「なぜ枠組みをなくしたのか」ということについての美術史的な認識は必ず必要でしょうね。それから、この枠組みをなくしたとしても、絵画とは何か、彫刻とは何かについて、現在とは異なる視点を得ることで、それらの概念に活気を与えることになればいいと思っています。

カリキュラムとしては、どう表現するかという、いわば「出

時代によって基礎に対する考え方が変わっていくと思いますが、彫刻教育のなかで変わらない基礎というものはありますか?

これは彫刻学科に限らないと思いますが、どの時代になっても絶対について回るのは「疑う見方」だと思います。自分の見ているものに対して「本当にそうかな?」をかたちにすること。さらに「彫

それから「模

「疑う見方」というのは、目の前にあるものを疑うということでしょうか?

基本的に「思い込み」は自分自身ではわからないんですよ。たとえば人体彫刻のスタディばかりだったAコースの卒業生のなかには、現在教授である冨井大裕のようにコンテンポラリーで活躍している作家も少なからずいます。だからといって、人体彫刻が全ての基礎ということにはなりません。

たとえば彫刻の場合、講評で学生の作品の置き方を「こっちのほうがいい」と天地をひっくり返す教員がいたとします。それに反発する学生もいれば、納得する学生もいますが、「何が違うのか?」

20

25年9月8日(月)からは、武蔵野美術大学 美術館で伊藤先生の退任展「夢を見るための機械」が始まりました。どのような展示になっているか教えてください。

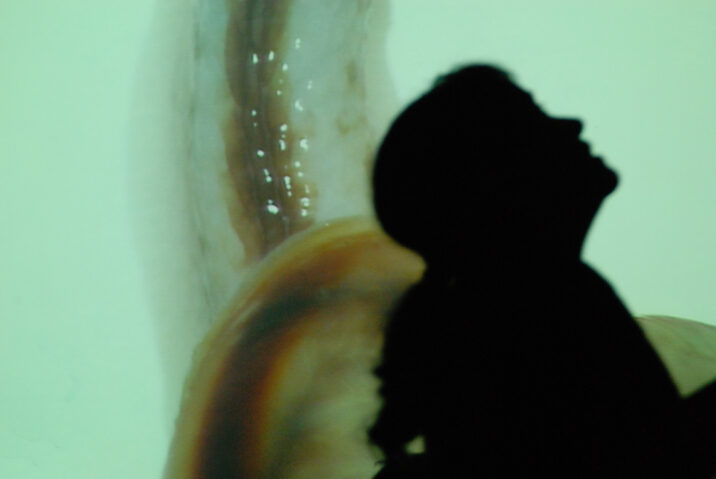

過去の作品から現在までを網羅した展覧会です。性格の異なる4つのスペースでの展示で、制作年代ごとには分けず、現在の視点で同じスペースに展示しました。あらためて見ると、この40〜

「夢を見るための機械」というタイトルですが、これは「誰が見る夢か」というのがポイントです。当然作者ではなく見る側の深層で、とてもプライベートなもので共有できないものもあります。それに働きかけて共有させる「機

また、9月