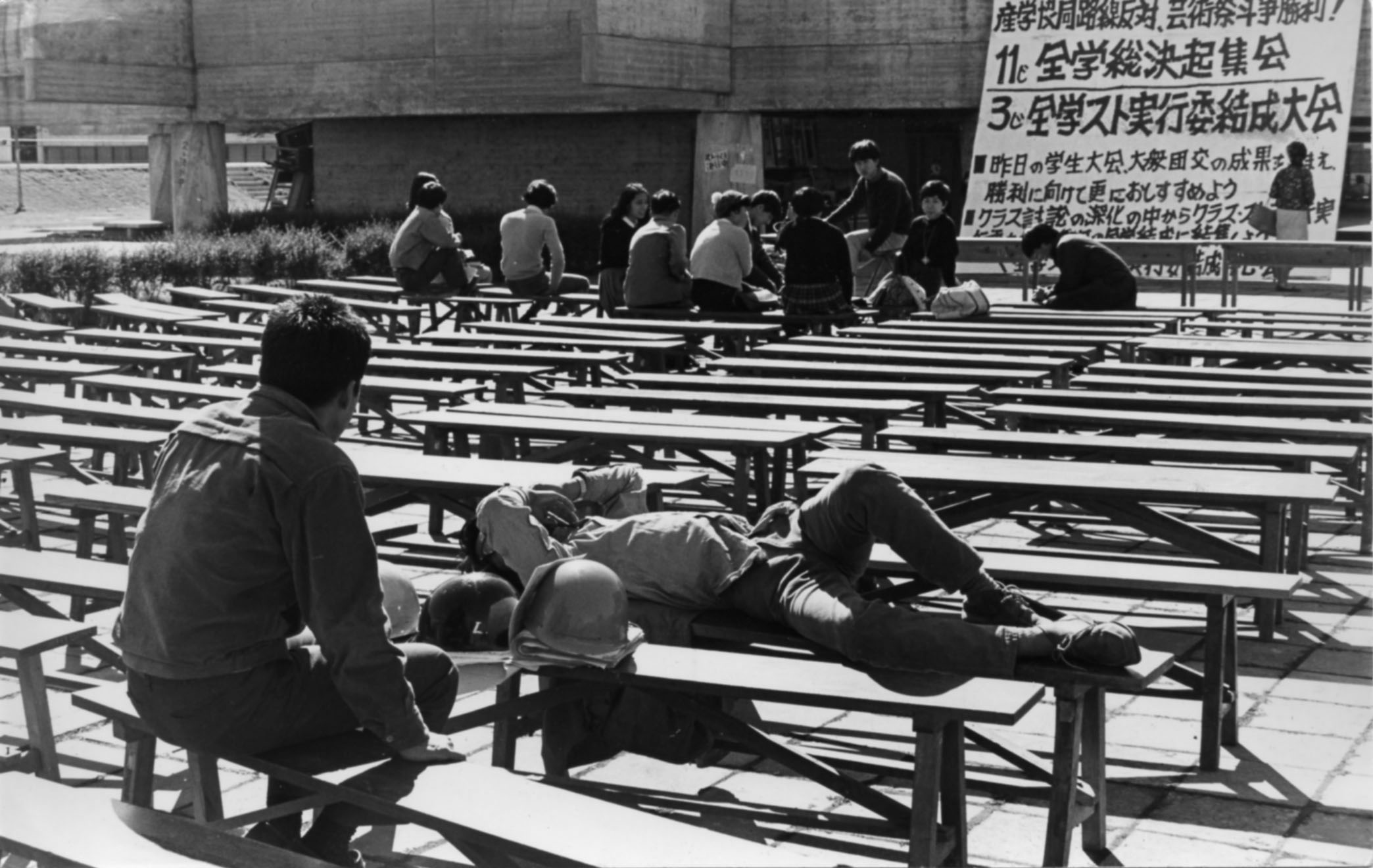

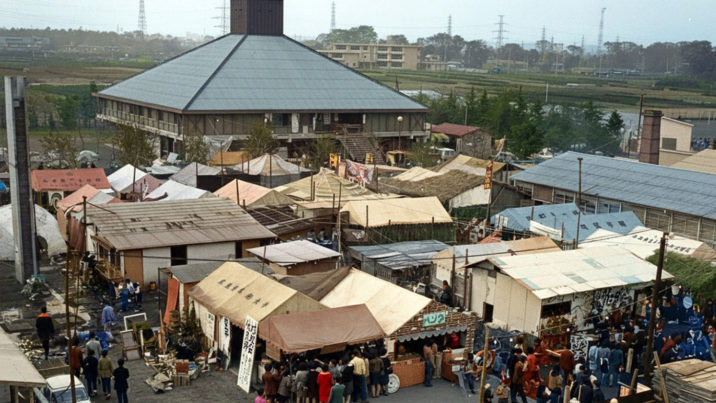

1969、1970年の芸術祭中止

武蔵野美術大学の大学紛争は、

芸術祭中止はその2年前の19

翌年、

その後、大学紛争はさらにエスカレートしていき、

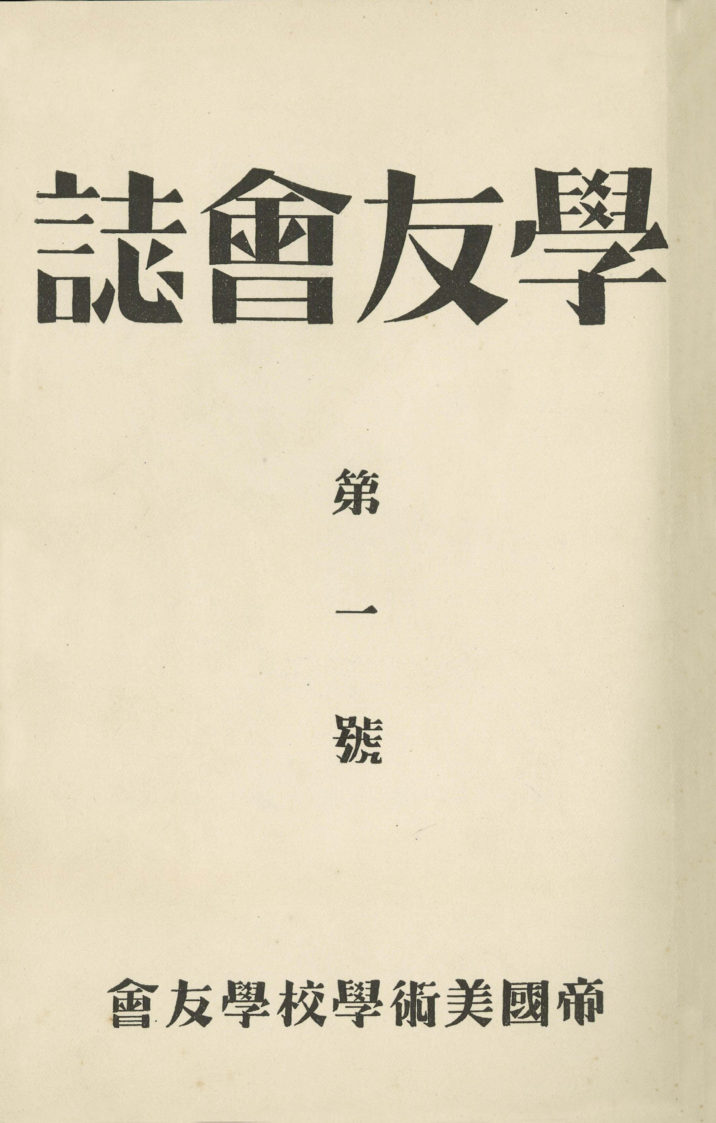

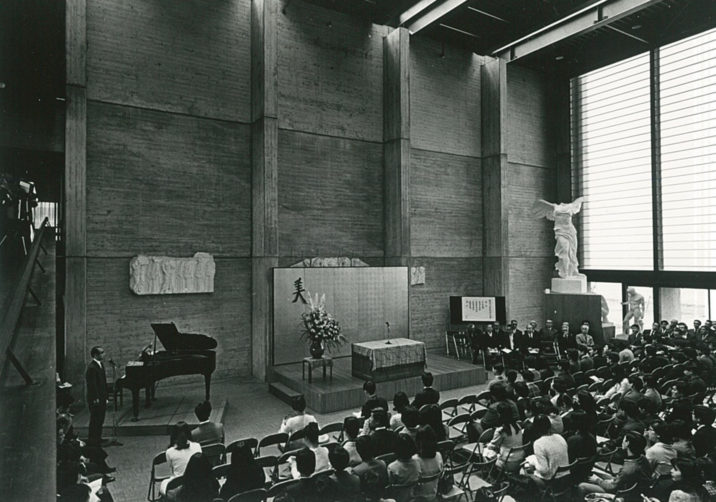

1968年ストライキと宮本常一

学生と教員の間では、カリキュラムへの批判や、大学運営への学生参加、そして芸術祭の自主管理などが争点となっていたが、前述のように19

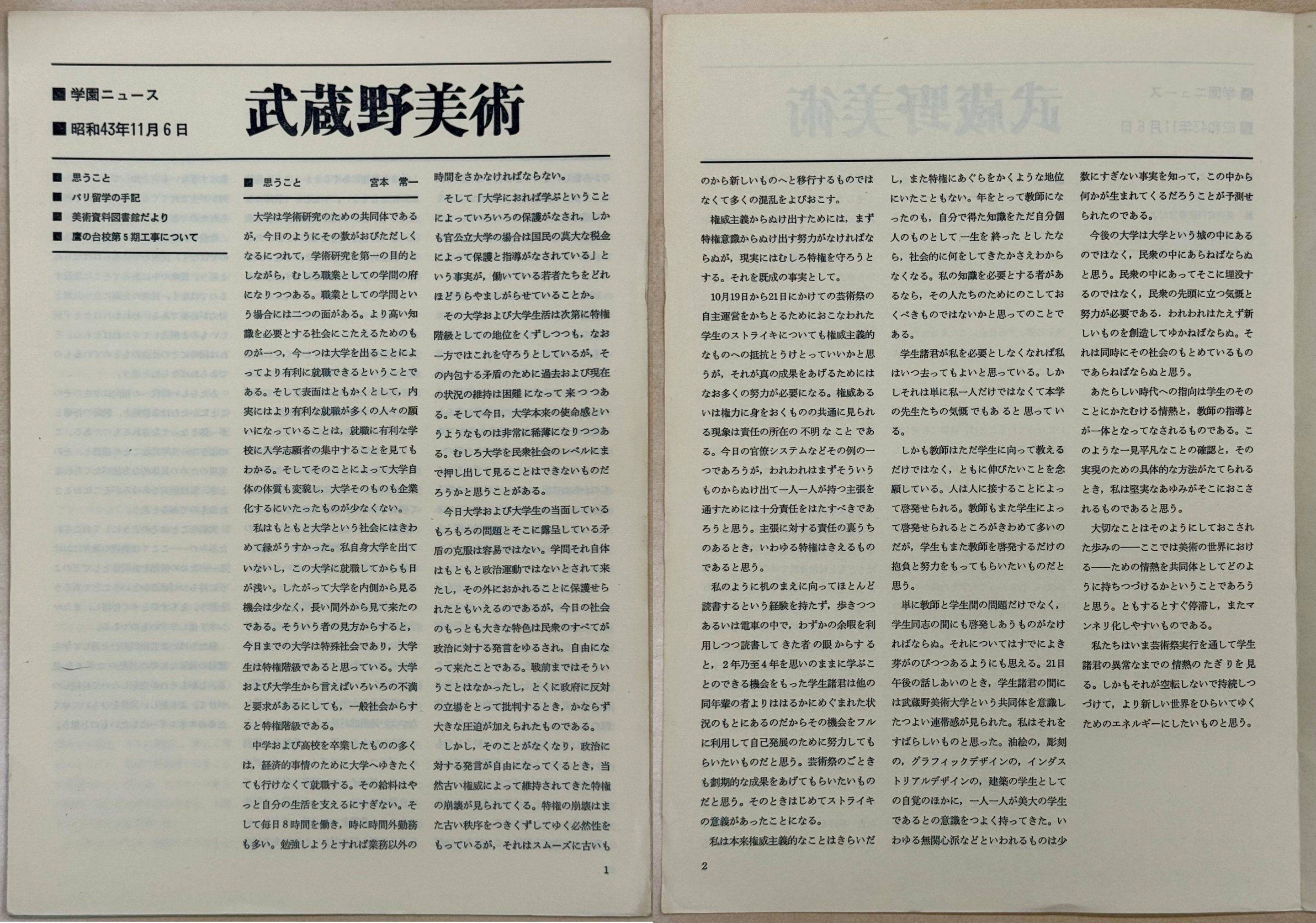

画像のテキストをPDFで開く

宮本常一はここで教員という立場を一旦横において、学生たちと教員の情熱とエネルギーを評価し、学生と教員による「共同体」の構築について述べている。

宮本常一「思うこと」 学園ニュース『武蔵野美術』 1921日午後の話しあいのとき、学生諸君の間には武蔵野美術大学という共同体を意識したつよい連帯感が見られた。私はそれをすばらしいものと思った。油絵の、彫刻の、グラフィックデザインの、インダストリアルデザインの、建築の学生としての自覚のほかに、一人一人が美大の学生であるとの意識をつよく持ってきた。いわゆる無関心派などと言われるものは少数に過ぎない事実を知って、この中から何かが生まれてくるだろうということが予測せられたのである。

一方で、宮本常一は大学に通うことのできない多くの若者たちと対比しながら、大学生の特権意識の無自覚についても言及している。大学当局の権力を批判していた当時の学生たちからは反発を招いたに違いないが、そこには庶民生活と民衆の生き方、社会の底辺の「声」を持たない人々に目を向け続けてきた、醒めたまなざしを見てとることができるのではなかろうか。

さらに宮本常一は、教員も学生も含めた大学そのものが、特権意識から抜け出した先に、

その大学および大学生活は次第に特権階級としての地位をくずしつつも、なお一方ではそれを守ろうとしているが、その内包する矛盾のために過去および現在の状況の維持は困難になって来つつある。そして今日、大学本来の使命感というものは非常に希薄になりつつある。むしろ大学を民衆社会のレベルにまで押し出してみることはできないものだろうかと思うことがある。宮本常一「思うこと」 学園ニュース『武蔵野美術』 19

わかりにくい表現であるが、戦後、民衆の誰もがみずからの意見を表明し、政治批判を行うことができる時代になり、社会システムに異議申し立てをすることができるのが一部の知識人の特権ではもはやなくなった時代において、学術研究や大学そのものをもっと社会の中に「押し出してみる」ことが、歩む道だと示唆していると思われる。大学が、社会の主流に人材を送り出す機関になってしまっていると本文の冒頭で述べているが、その不満は宮本常一が晩年に至って初めて定職を得る形で武蔵野美術大学に赴任した動機にも通じている。

宮本常一は、学生たちに旅を促し、そこで見出したものを元に現地の人々とともに新たな文化を構築していく様々な活動を行い、武蔵野美術大学の学生のカリキュラムの外側にあるインフォーマルな学びの先鞭をつけた。その中で、美術・デザインを学ぶ学生と研究者である教員の情熱とエネルギーへの信頼に確信を持ち、大学と社会との非対称な関係を問い直す視点を得ていったのではなかろうか。大学内部における激しい闘争と、大学の外側の社会に遍在する特権意識や既存の価値観の解体を目の当たりにして、宮本常一は改めてそれぞれの立場を超えて互いに啓発し合うハーモニアスな成長に、希望を見出しているようである。

教師はただ学生に向って教えるだけではなく、ともに伸びたいことを念願している。人は人に接することによって啓発せられる。教師もまた学生によって啓発せられるところがきわめて多いのだが、学生もまた教師を啓発するだけの抱負と努力をもってもらいたいものだと思う。宮本常一「思うこと」 学園ニュース『武蔵野美術』 19

単に教師と学生の問題だけでなく、学生同士の間にも啓発しあうものがなければならぬ。それについてはすでによき芽がのびつつあるように思える。