αMプロジェクト20 25– 20 26 「立 ち止まり振り返る、 そして前を向く」 のvol. 1「C hannel: Musashino Art University 1968–19 70」 が4月12日 より開始された。 これは、 60年 代中頃より発生した大学紛争の史実に基づき、 武蔵野美術大学の学生による伝説というべき「逸 話」 を起点として、 匿名のアー トユニット「I DEAL COPY」 が立ち上げたプロジェクトだ。

展示室の床面には焼成されたレンガ約100個 が隊列を組むように整然と並べられている。 それらを観察すると1個のレンガの色が異なることに気づくだろう。 ここに並ぶのは今回の展示のために制作されたIDEAL COPYオリジナルレンガで、 残りの1個は武蔵野美術大学に保管されていた古いレンガである。

左: IDEAL COPY 20 25年 右: 武蔵野美術大学に保管されていた「レ ンガ」 撮影: 飯川雄大

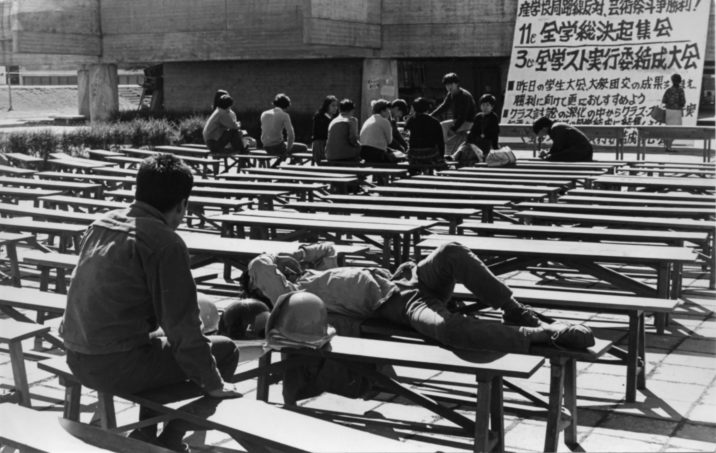

展示室中央には『武 蔵野美術大学闘争記録68– 70 』(武蔵野美術大学・ 全学闘争委員会編集部、 19 70) から引用された闘争の様子を掲載したBig Bookが展示室中央に配置されている。 冊子資料の展示においてよく行われるような、 映像で自動的にペー ジが移り変わるものではなく、 記録写真をかなり大きく拡大した冊子が据え付けられているため、 鑑賞者がそれを読むためには腕を大きく動かさなければならない。 それによってこの展示は、 足元のレンガの存在に意識しながら歩くことと併せ、 視覚のみならず全身を用いた行為によって体験されるものとなっている。

IDEAL COPY Big Book 20 25年 撮影: 飯川雄大 筆者はvol. 1のプロジェクトの準備段階から、 なぜ武蔵野美術大学の学園紛争が題材に選ばれたのかという質問を大学関係者を中心に多数受けてきた。 その問いかけもうなずける。 19 88年 に結成され京都を拠点に活動するIDEAL COPYと武蔵野美術大学の学園紛争をつなげる「線」 は一見すると見え難い。 しかし、 gallery αM(以下αM) および武蔵野美術大学の歴史と、 筆者が企画するαMプロジェクト20 25– 20 26 の成り立ちを共に振り返ることで、 IDEAL COPYの動向が浮かび上がり「線」 を可視化することが可能となるはずだ。 本稿では、 αMプロジェクト20 25– 20 26 が立ち上がるまでの経緯と、 IDEAL COPYとの併走を通じて筆者が見てきた景色を言葉に置き換え、 「線」 を浮かび上がらせていきたい。

起点の話

筆者が在籍する芦屋市立美術博物館は、 学芸課に美術と歴史担当あわせて3名、 総務課に館長を含む3名、 合計6名という限られた人数で運営されている施設である。 当館は指定管理者制度が導入され企業が運営にあたっているため、 職員は公務員ではなく会社員という立場にある。 公的な感覚を維持しつつ、 営利的な意識を併せ持つことが求められる状況下で、 多くの葛藤を抱えながら美術館の運営に携わっていかなければならない。

このような複雑な立場から、 大切にすべき事項が相反しているような状態が続き、 時には継ぎ接ぎだらけの改造人間になったような感覚さえ抱くことがある。 しかし、 ひとりの学芸員がこんな悩みを持とうがも、 また誰が運営に携わろうとも、 ミュー ジアムが形成されるうえで変わらない要素が存在する。 それは、 コレクションを起点に様々 な展覧会を企画してきた歴代の学芸員や運営に関わる人々 が蓄積してきた経験と、 美術館が歩んできた歴史、 そして来館者が作品と出会い、 展示を通じて思考を深める展示室という「場」 であろう。

筆者はαMプロジェクトの企画を考える際に、 自らの立ち位置を振り返り「場」 で展開していく事象に強く関心を寄せていることに気づいた。 そこで企画を進めるにあたりた。

αMと武蔵野美術大学

αMを運営している武蔵野美術大学は、 19 29年 に開校された帝国美術学校を前身とする。 校名の変更を経て現在に至るまで、 多くの作家やクリエイター を輩出している。 現在の校名となった19 62年 は、 東京都の人口が10 00万 人を超えた年だ。 19 60年 代は高度経済成長の只中で、 交通・ 通信網が急速に発達し、 科学技術の革新がありる。 そして学生運動や安保闘争に代表されるように、 若者の熱量が爆発した時代でもあった。

美術界に目を向けると、 19 63年 は高松次郎、 赤瀬川原平、 中西夏之の3名によってハイレッド・ センター が結成され、 関西では前衛美術集団の具体美術協会がアンフォルメル運動と決別し新たな動きをスター トさせている。 そして、 60年 代後半にはのちにもの派と称される作家たちによる新しい美術の動きも起こる。 このように、 60年 代は若手の作家たちが新しい方向性を示し、 既成の美術概念が大きくゆさぶられた時代だった。 このように、 若者が躍動した60年 代という歴史的背景の中で武蔵野美術大学は生まれた。

「未 知数」 をあらわす「α」 と、 武蔵野美術大学の頭文字「M」 を冠して19 88年 に開設された「ギ ャラリー αM」 は、 初代キュレー ター に谷新氏を招聘したのを初めとし、 その後様々 な企画者を招きながら「若 手発掘」 を軸に現代美術を主眼に置いた展覧会やシンポジウムなどを開催し「一 歩先へ視線を広げたラディカルな活動」 を行いながら、 非営利的に運営を続けている。 同時代性を強く意識した美術活動を行うこの場所は、 その後、 場所や名称を変えつつも、 時代とともに柔軟で時に先鋭的な活動を行いながら、 実験精神をもって現代美術を発信する場として存在している。 近年は、 若手作家だけでなく中堅やベテラン作家の発表の機会ともなっておりた。

ここ最近、 企業が運営するアー トスペー スなど首都圏を中心に先鋭的な美術の動きが活発化している。 αMの活動もそれらと同じく、 アー ティストの発表の機会をつくるとともに、 キュレー ター 支援を行っているが30年 以上の活動を続けてきたという歴史だ。 場所を変えながらも、 αMは開設当初の理念を基に新しい表現や新たな価値を30年 以上発信してきた。

発信を続けるその場所には、 作家が生み出す作品があり人々 が集う。 その現場に居合わせた人々 は、 美術を介して様々 な対話や議論を重ねてきただろう。 思考を深める場となったαMの会場では、 作者も、 鑑賞者も、 そして企画者も、 貨幣価値には換算できないような得難い経験を手に入れたと想像する。 そのような歴史や場としての経験を蓄積したαMで過去と現在を往来し、 この場所で作品と対話しながら鑑賞者自らが問いを見つけ、 考えを深め、 その考えを言葉にし、 そして共有できるような、 αMだからこその場を作ってみたいと思った。

そこでは、 私が芦屋市立美術博物館の歴史的な蓄積を足がかりに展開してきた活動の経験が活かせるはずだ。 アー カイブ(=歴史) と現代美術を同じ次元に並べ、 新しい意義を見つける場の提供、 新しい鑑賞方法の提案をαMで行いたいと考えた。 この願いがαMプロジェクト20 25– 20 26 「立 ち止まり振り返る、 そして前を向く」 を立ち上げる原動力となったのである。

この連続企画は、 IDEAL COPYからスター トした。 彼らは、 αMの母体となる武蔵野美術大学の歴史に残る、 若者の熱量が最高潮に達した19 60年 代中頃から始まる大学紛争の史実と、 それにまつわる学生の逸話に注目し、 プロジェクト「C hannel: Musashino Art University 1968–19 70」 を立ち上げるに至るのであった。

次に、 彼らがなぜαMプロジェクトに参加することになったのかに、 IDEAL COPYのコンセプトおよびその活動を確認していきたい。

IDEAL COPY

19 88年 に京都で結成されたIDEAL COPYは、 プロジェクトごとに変動する不特定の複数メンバー で構成される匿名のアー トユニットである。 彼らは、 固有名を持つ個人が匿名的な存在にも成り得る社会で、 日常において構築・ 更新されていくシステムそのものを現代社会の創作物(作品) であるとし、 その生成の行方に着目している。 そして「社 会のシステム」 という構造内における不透明な事象を浮き彫りにしながら、 我々 の知識や常識に対し問いかけ続けている。

IDEAL COPY「C hannel: Exchange」 19 93年 ― 撮影: 浅野豪 19 93年 に発表して以降、 継続して行われているプロジェクト「C hannel: Exchange」 は、 彼らが開設した両替所で、 来場者が持参した外国硬貨に対して重量を基準にIDEAL COPYコイン(IC) と交換するというものである。 ここでのレー トは決して変動せずる。 紙幣は国外へ持ち出しても両替が可能であり貨幣価値は担保されるがい。

つまりし、 単なる「金 属」 と化す「金 属」 のオブジェとして展示する。 すなわちここでは、 外国硬貨が貨幣価値を失う一方で、 「作 品」 として新たな価値が生み出されるという転換が行われているのだ。

なお、 「こ のプロジェクトは地球上のすべての外国硬貨がIDEAL COPYコインに交換されるまで継続される」 とIDEAL COPYは宣言している。 世界各地でキャッシュレス決済の普及率が高まっている一方で、 多くの国々 では依然として硬貨の製造が続けられている。 この状況下で貨幣による経済流通を停止させようとするこの計画は、 貨幣システムの崩壊、 または国家という組織体が消滅しない限り完遂されることはないだろう。

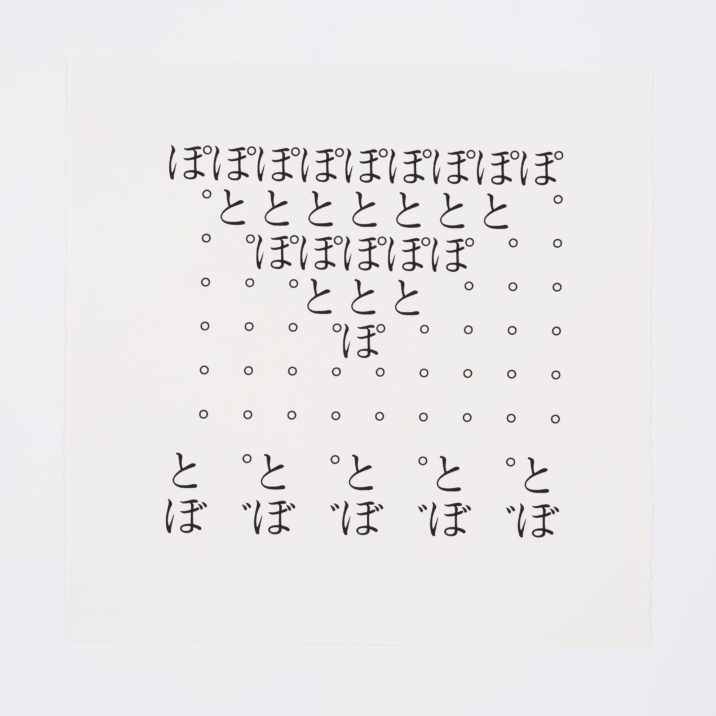

社会構造の変革をも目論むIDEAL COPYは、 近年「C hannel: Copyleft」 (20 21年 ) を京都で発表した。 ウェブサイトで公募された著作権を放棄した音源が再生されている展示空間で、 鑑賞者はIDEAL COPYの限定400本 のカセットテー プに、 会場内に流れる数十種類の音を録音し所有することができるというプロジェクトである。 タイトルのCopyleftとは、 誰でも自由に入手でき、 使用、 改変、 複製することが可能という著作物の権利に関する一つの考え方だ。 この主張に基づき、 IDEAL COPYの制作物であるカセットテー プに記録した音は誰の作品となりた。 本プロジェクトは音のオリジナリティに関する疑問と課題を提起するものでありる。

社会が生み出す制度に着目し様々 なプロジェクトを続けているIDEAL COPYはαMプロジェクトの趣旨を理解したのち、 武蔵野美術大学の歴史を調べることにした。 そして、 IDEAL COPYが結成される20年 前に発生した、 大学制度を大きく揺るがす学園紛争という重要な歴史的事象と、 当時の武蔵野美術大学の学生が都内のデモに参加する際、 学内のレンガを持参したという逸話にたどり着くのだった。

IDEAL COPY《C hannel: Copyleft》 20 21年 撮影: 浅野豪

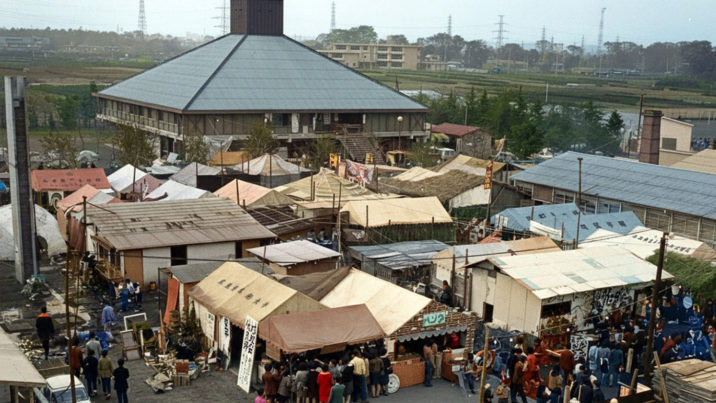

武蔵野美術大学学園紛争68– 70 う。 東京の大学を中心に19 65年 に兆しが現れ始めた学園紛争は、 学生の社会的地位や大学の構造、 政治的課題などに関するさまざまな権利の主張を伴うものであった。 武蔵野美術大学においても学園紛争は発生し、 その問題は終始、 芸術祭をめぐるものであったという。 大学側は、 教育課程の一環として開催される芸術祭では授業の課題に応答した作品を出品することとし、 これを採点の対象として扱っていた。 対して学生側は、 芸術祭を大学が理念として掲げる「創 造的で自由な美術教育の一環」 と捉え、 自主制作による自由な展示形態を求めるようになっていった。

そこで、 大学と学生側との議論の結果、 19 67年 の芸術祭は自由展示を含んだ構成で開催された。 しかしその後、 芸術祭の諸問題を起因に、 学生側による大学管理に対する自治の要望や化、 19 69年 と19 70年 の芸術祭は中止となった。 19 71年 には全国的に大学紛争が沈静化されると、 武蔵野美術大学の学園紛争も徐々 に終息へと向かい、 教育課程の改編が行われるとともに芸術祭は無事に再開されるに至るのであった註1 。以上が武蔵野美術大学で起こった学内闘争の概要である。

Channel: Musashino Art University 19 68– 19 70

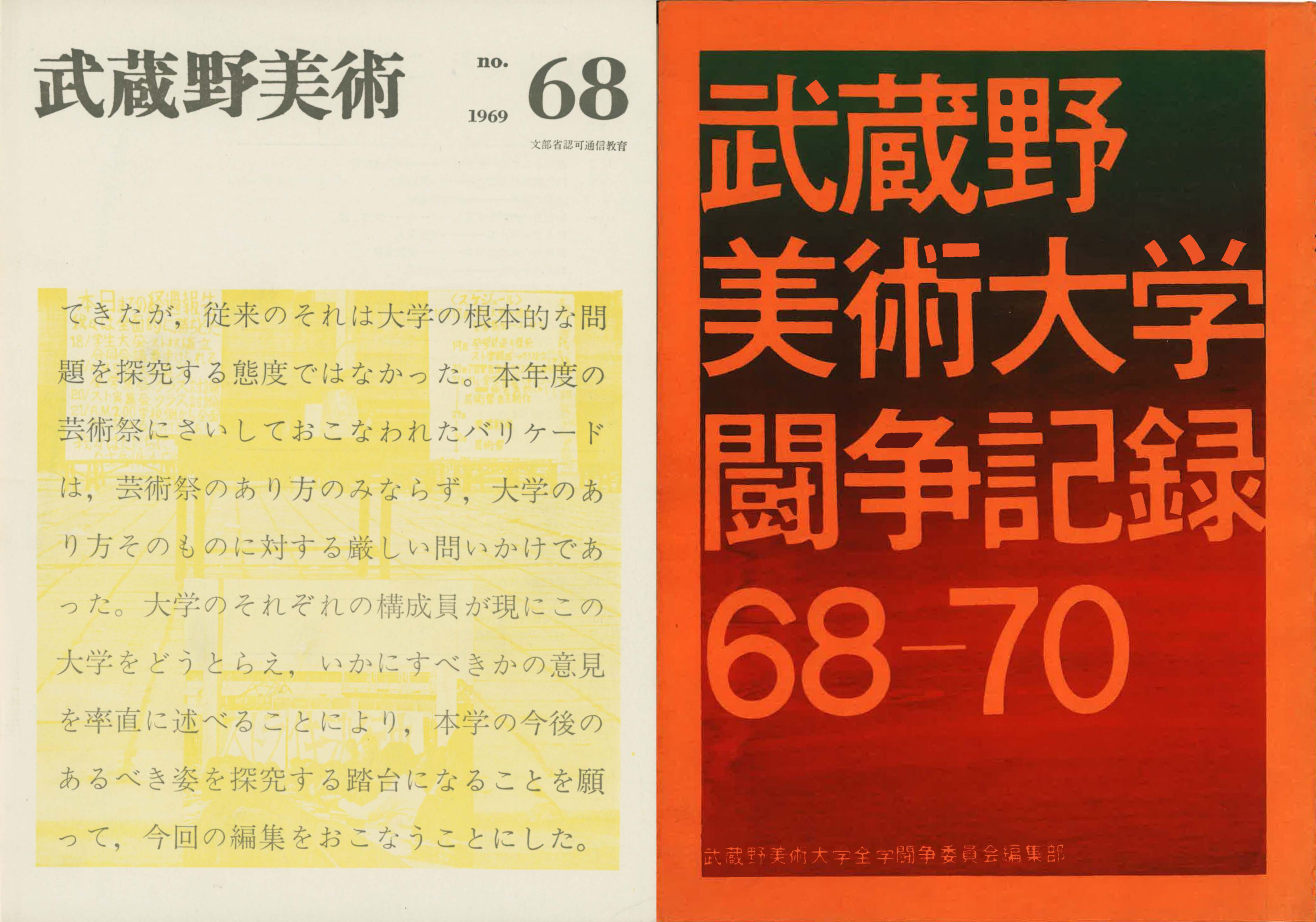

このプロジェクトが立ち上がった背景には、 次の4つの重要な資料との出会いがある。 それは、 『武 蔵野美術』 (No. 68、 武蔵野美術大学、 19 69年 ) および『武 蔵野美術大学闘争記録 68– 70 』(武蔵野美術大学全学闘争委員会編集部、 19 70年 ) という冊子で、 そこでは文章や写真を通じて大学側と紛争に参加した学生側の視点をそれぞれに知ることができる。

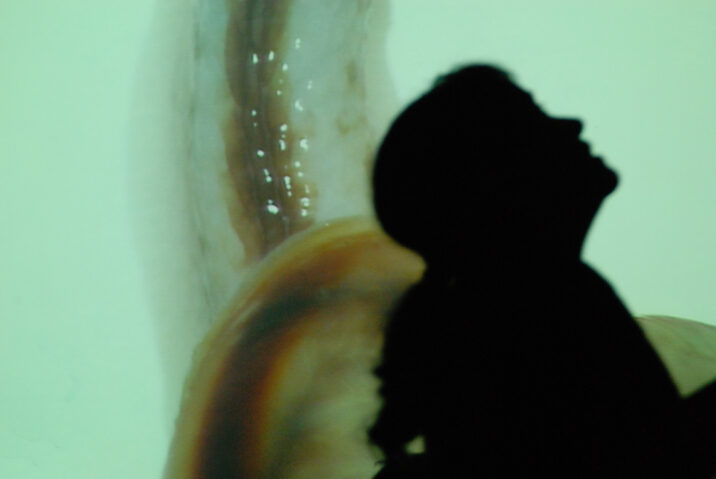

左: 『武 蔵野美術』 No. 68、 武蔵野美術大学、 19 69年 右: 『武 蔵野美術大学闘争記録 68– 70 』武蔵野美術大学全学闘争委員会編集部、 19 70年 (いずれも武蔵野美術大学大学史史料室所蔵) また、 卒業生によって継承され、 後に武蔵野美術大学大学史史料室へ奇跡的に保管された映画「崩 壊譜 第2版」 (武蔵野美術大学芸術祭実行委員会映画係制作、 初版: 19 68年 10月 、第2版: 19 69年 4月、 30分 ) が存在する。 この映画は、 学園紛争の記録映像を交えながら学生の視点からの物語として構成されておりる。

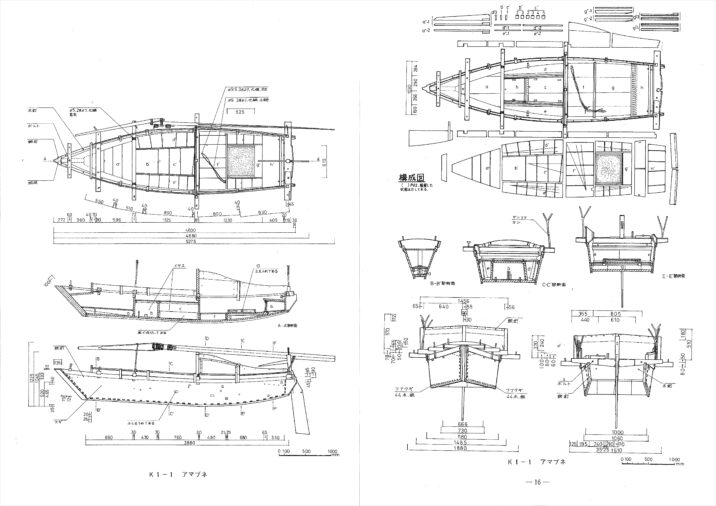

「崩 壊譜 第2版」 武蔵野美術大学芸術祭実行委員会映画係制作、 19 69年 (武蔵野美術大学大学史史料室所蔵) 残る一つは、 武蔵野美術大学の鷹の台キャンパスに敷設されていたレンガにまつわる逸話であった。 日、 武蔵野美術大学の一人の学生が都内で行われるデモに参加するにあたりて、 構内の図書館前に敷設されていたレンガを抜き取りカバンに忍ばせて現場へ向かった。 学生は道端や川辺から石を調達するのではなく、 都内で石を入手することも考えずに2時間近くかかったであろうその場所へ、 大学からそのレンガを携えて移動した。 これは、 現地では石を調達する手段がないと判断したためだとも考えられるがは、 芸術大学の学生特有の「表 現」 が表れていると言えるのではないだろうか

「闘 争の中の我々 にとって “ぼくらの思想は全て造形活動の中で表現されるのだ”」 (『武 蔵野美術大学闘争記録 68‒70』 p. 1) と記されているように、 当時、 言論で戦った人々 とは異なりた。 その象徴がレンガの逸話であったと思いを巡らせてみたい。

IDEAL COPYは、 既存の制度や規則の制約に疑問を投げかけ、 異なる視点からの分析を通して新たな価値を創出する。 新しく「も の」 を生み出すのではなく、 物事を選択するという行為もひとつの表現であると考える彼らがう。

本プロジェクトにおいてIDEAL COPYは、 60年 代のレンガの逸話と保管されていたレンガをαMという空間において並置した。 このことによって過去の出来事が現在に召喚され、 新たな歴史の見え方が出現したと考える。 かつてコインやカセットテー プを用いて社会通念へ揺さぶりをかけたように、 彼らは武蔵野美術大学の歴史や逸話を起点に、 αMという空間で表現行為の拡張を試み、 認識を広げる場を立ち上げたのである。

本プロジェクトの第2弾は「河 口龍夫、 今井祝雄、 植松奎二/19 70年 代」 となる(20 25年 7月19日 –9月20日 [夏 期休廊: 8月10日 –25日 ]) 。 19 60年 代に、 20代の若者として過ごした3名へとバトンが渡される。

IDEAL COPY「C hannel: Musashino Art University 1968–19 70」 gallery αM 20 25年 撮影: 飯川雄大 芦屋市立美術博物館学芸員。 専門は近現代美術。 企画した主な展覧会に「今 井祝雄― 長い未来をひきつれて」 (20 24年 ) 、 「a rt resonance vol. 01 時代の解凍」 (20 23年 ) 、 「限 らない世界/村上三郎」 (20 21年 ) 、 「植 松奎二 みえないものへ、 触れる方法― 直観」 (20 21年 ) 、 「芦 屋の時間 大コレクション展」 (20 20年 ) 、 「美 術と音楽の9日間 rooms」 (20 20年 ) 、 「a rt trip vol. 03 in number, new world / 四海の数」 (20 19年 ) 、 「小 杉武久 音楽のピクニック」 (20 17年 ) などがある。