武蔵野美術大学に入学する

私は彫刻を学ぶことを目指して19

私が聴講した宮本先生の講義は一般教養科目として位置づけられていたもので、階段教室で行われていた。先生は講義の最初に前列に座っている学生に「君はどこの出身か」と声をかけることがよくあった。たとえば学生が「三重です」と答えたとすると、先生は伊勢地方や志摩地方の歴史や民俗の話を始め、三重県での自身の調査経験や知己との交流のエピソードなどを語っていくという形で講義の流れが構成されていた。日常生活が研究の対象となることが毎回の授業で説かれた。当時の講義の内容で印象深かったのは広島県能地の家船の話で、宮本先生が主導した家船習俗の緊急調査が終了した直後であったので具体的な事例が紹介された。こうした講義内容により日常生活には地域性があり、日常生活の成り立ちと移り変わりを検証していくことが大切であるということが毎回の講義をとおして説かれていった。こうした講義に学生たちは引き込まれていった。私もその一人であった。

前期の講義が終わり、夏休みの課題レポートの指示があった。大学生になって最初の夏休みということもあって、何か面白いことをしたいと考えていたので、レポートの作成を兼ねて、北海道幌泉郡えりも町字東歌別というところにコンブ漁のアルバイトに出かけた。

大学1年次の出会い

19

当時のコンブ漁アルバイトは、雇い主のコンブ小屋に寝泊りして、早朝に胴長靴を履いて流れコンブを拾い、朝9時から始まるコンブ漁では雇い主が積載してきたコンブを船から干し場まで担ぎあげて干し、昼食後に乾燥状態を確認してコンブを出荷仕様に裁断し、コンブ小屋に収納するのが日周期の作業であった。コンブ小屋に寝泊りするのは、出荷前を狙って押し入るコンブ泥棒に対する小屋番としての意味合いもあった。幸い、体力もあったし好奇心も旺盛であったため、比較的早くに仕事の内容をこなせるようになり、運転免許を持っていたことで天候の急変にともなう異なる干し場への搬送作業などにも対応できたため、雇い主の小助川英明さんからも小助川家の人たちからも好意的に対応してもらえるようになった。アルバイトが開始されて1週間が過ぎた頃には、「□□のアルバイトが帰ってしまった」というような噂が聞かれるようになっていたので、

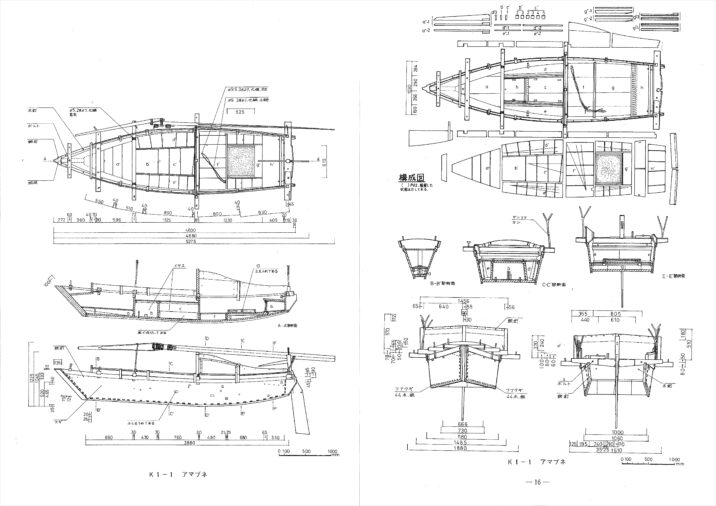

仕事に慣れてきた頃に雇い主が「小屋番も退屈だろうから」と和船註3の漕ぎ方を教えてくれることになった。船が漕げるようになると、

7月

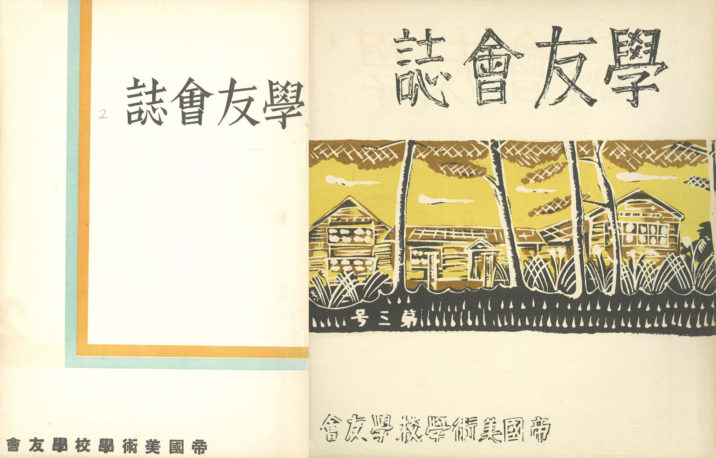

この夏の経験は、それまでの日常生活では知ることのできなかった沿海地域のくらしや、アイヌの人たちのくらしという異文化の存在を実感することになった。これらの体験は大学ノートに日記として記録註6していたので、レポート代わりに提出したところ、宮本先生から「面白いことをしたな」と声をかけられることになり、それ以降、在学中の関心は彫刻を制作することから、日常生活の成り立ちを理解できるようになりたいという思いへと変わっていった。当時の私の周辺にはこうした経験を共有していた学生たちがいて、宮本先生の研究室に集うようになっていた。その集いは生活文化研究会と呼ばれていた。

また、宮本先生が顧問を務めていた部活動に「地球を掘る会」があった。当時の武蔵野美術大学では考古学の授業が3コマもあり、縄文時代・弥生時代・島嶼という時代別・地域別に人選された非常勤講師の先生方が出講されていた。このことも宮本先生が準備したものと考えられるが、美術史と同様に文化史に関する基礎教育のカリキュラムが形成されていた。私は入学時から「地球を掘る会」に参加しており、今村啓爾先生の指導により埼玉県小鹿野町での岩陰遺跡の発掘や山梨県塩山市の武田氏の隠し金山遺構の予備調査などに参加した。こうした相談や報告のために講義以外でも宮本先生の研究室を訪ねる機会があったので、自然と生活文化研究会にも出席するようになっていった。

しかし、その年度をもって宮本先生は武蔵野美術大学を退職されることになった。

郷里の山口県東和町での「郷土大学」の活動に専念するためとのことであったが、私たち学生にとっては全く予期せぬことであった。生活文化研究会は田村善次郎先生註7、相澤韶男先生註8、研究室の事務を担当していた神保教子さんが引き続き指導してくださることになった。

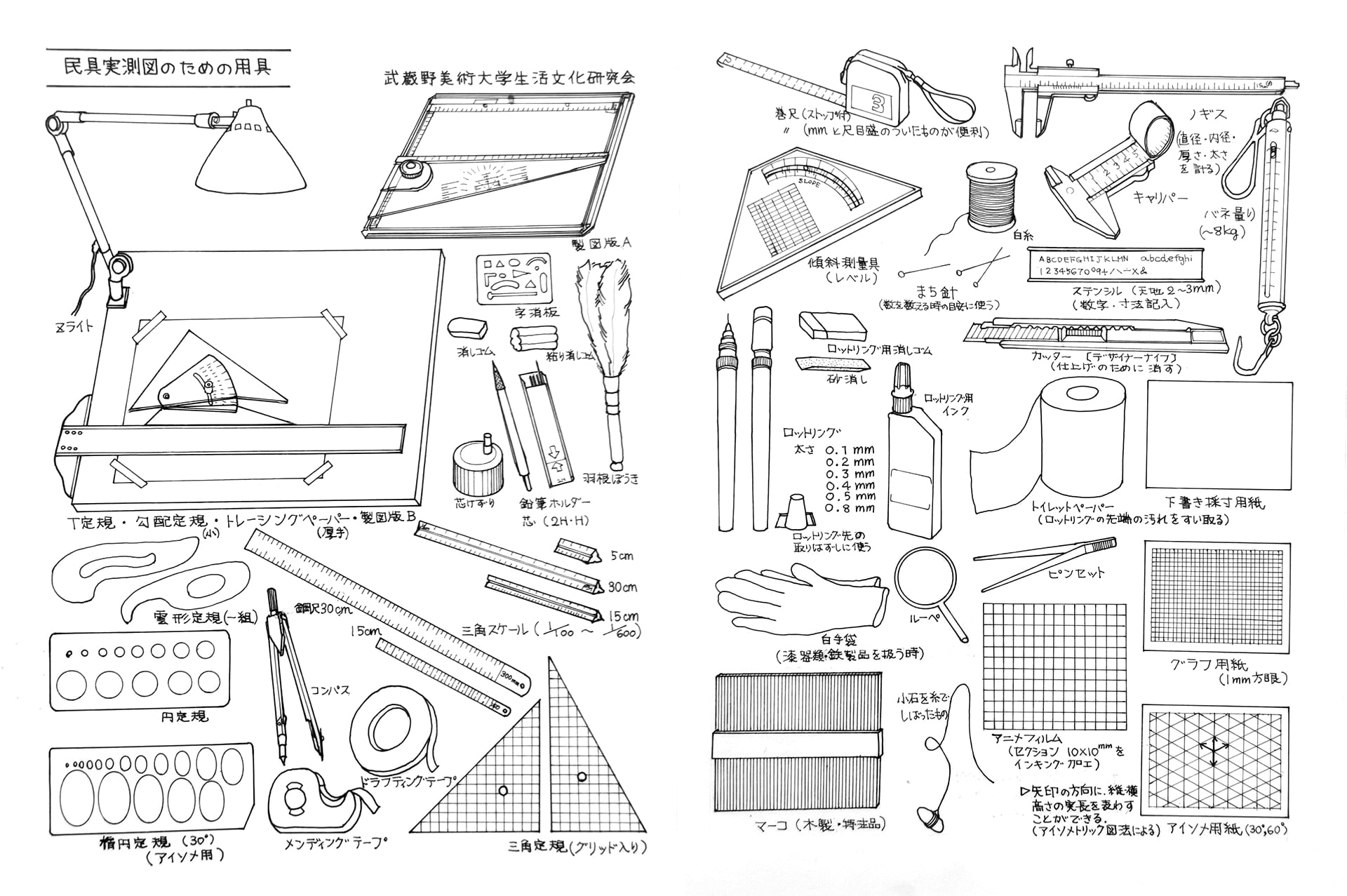

民具実測のこころみ

退職後も宮本先生は大学に来られることがあったが、生活文化研究会の集まりには出席することはなくなった。研究会の集まりも不定期になり、研究室を訪ねる学生も減っていった。研究会としての活動計画がないまま過ぎていた折に、山口県柳井市の小田家から「商家博物館むろやの園」所蔵の民俗資料の整理作業の依頼が民俗学研究室に届いた。神保教子さんを中心に研究会の学生たちが参加することになり、5月の連休を利用して柳井市に出かけた。当時は民具調査についての知識はなかったが、小田家が屋敷内に住まわせていた職人たちが使用していた道具類の悉皆調査を経験することができた。宮本先生が立ち寄ってくれたこともうれしい出来事であった。この調査に参加した学生たちが宮本先生退職後の生活文化研究会の核となるメンバーになり、小田家での調査成果の整理作業が学内でも続けられた。

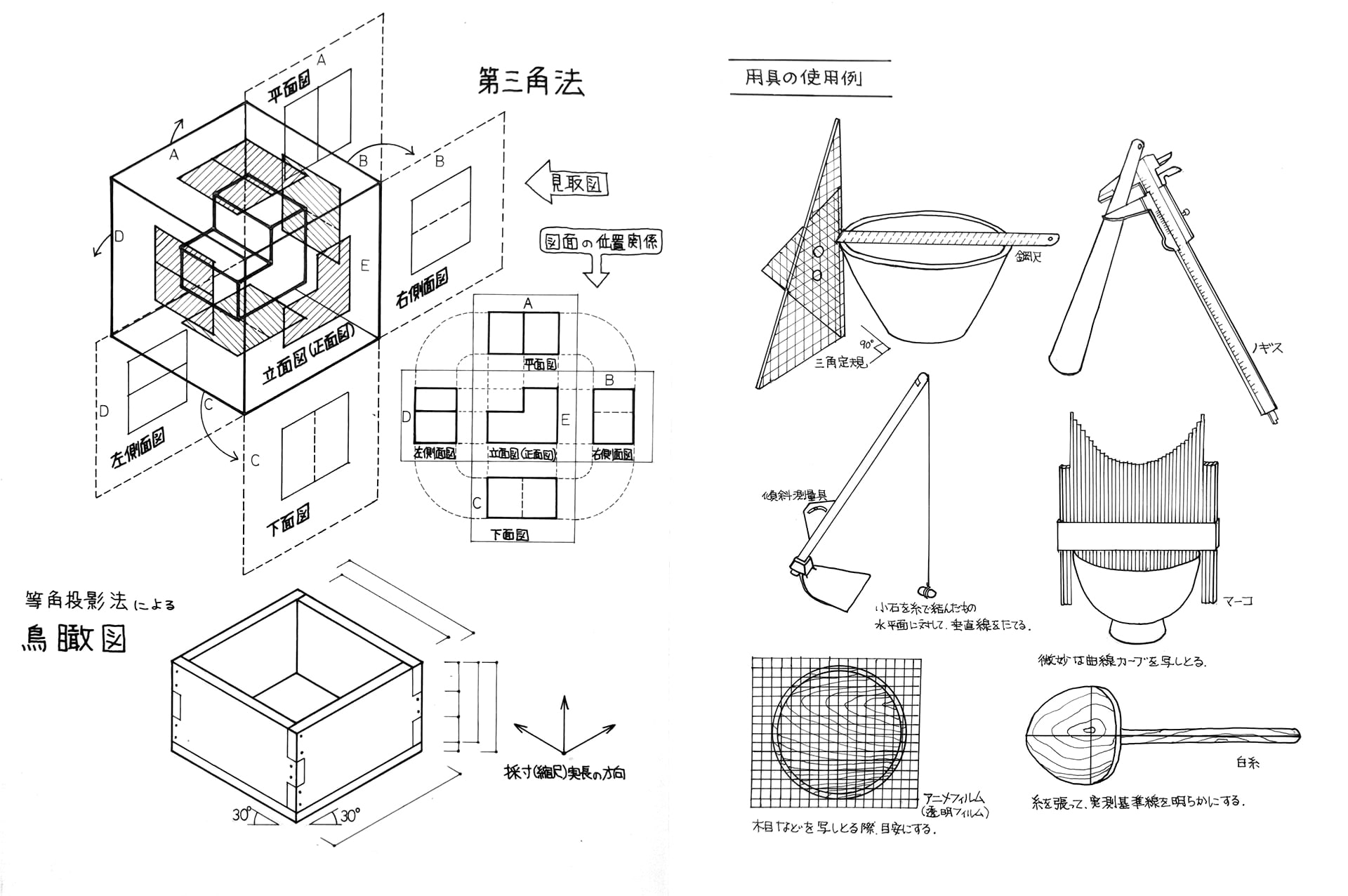

この年の

建築学科出身の相澤先生を中心に検討がすすめられ、建築用に用いられる第一角法よりも第三角法の方が展開図の関係がわかり易いため、民俗資料の図示には向いているのではないかという結論に達し、冬休みまでの間、自主的な勉強会が続けられることになった。

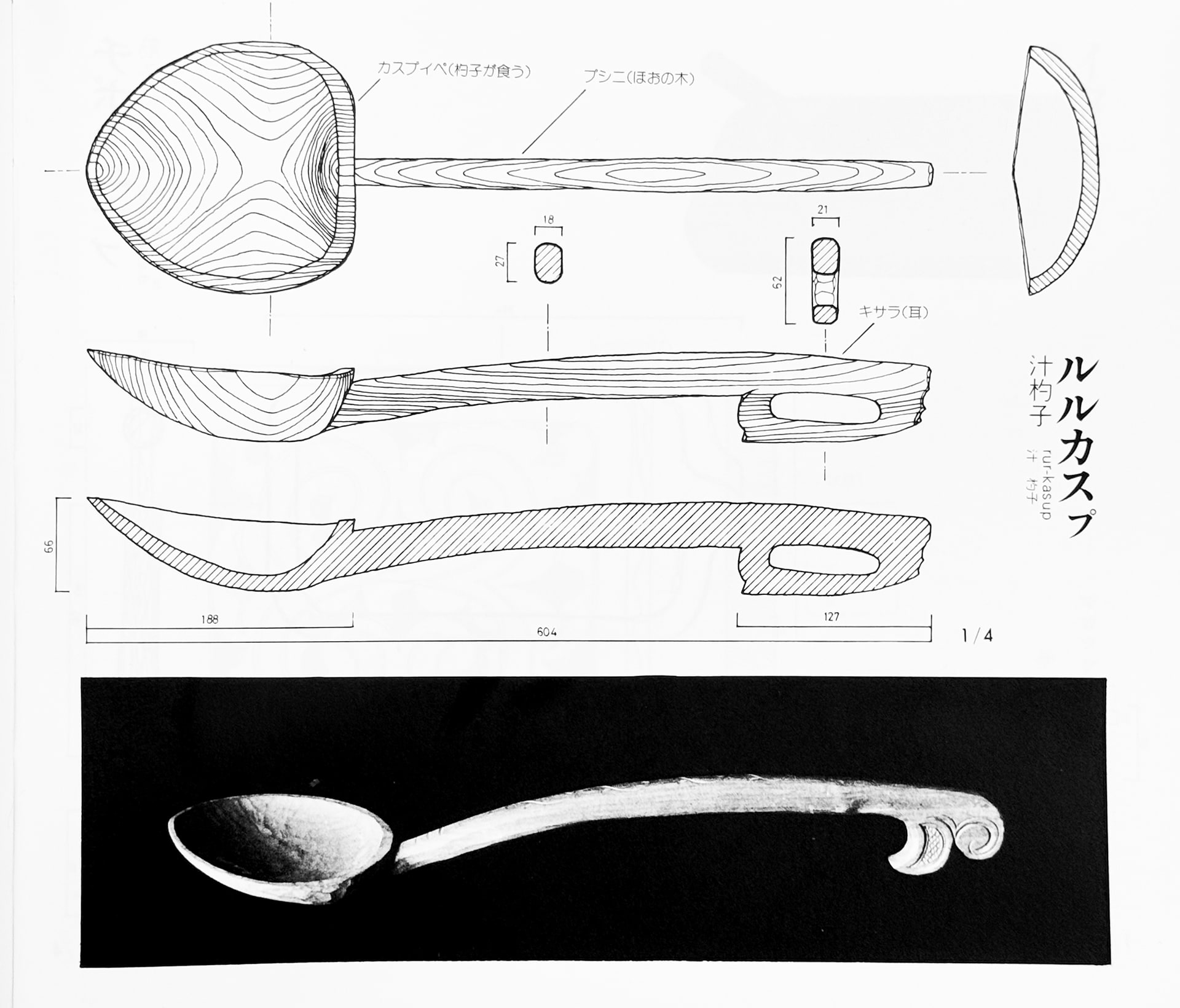

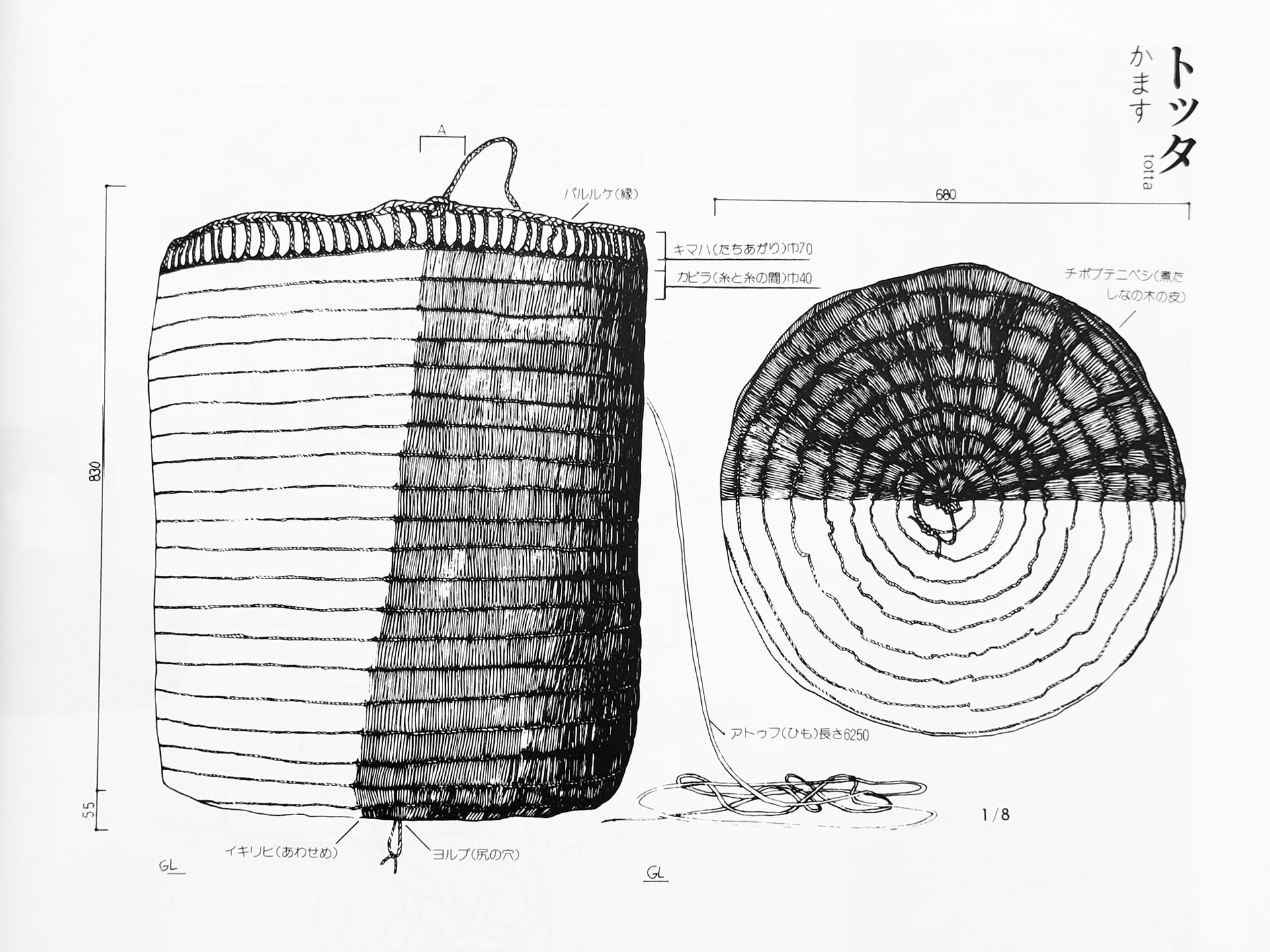

その一方で、民族文化映像研究所の故姫田忠義所長が中心となって萱野さんの『アイヌの民具』を運動協力者版という形で刊行する準備註9がすすめられ、一口5,5

大学では図法の基礎を理解するために直方体などで作図練習をしていただけだったので、卑近の植物を多用した生活用具から丸木舟までを対象とした実測作業は試行錯誤の連続であった。この作業の過程で、生活用具を対象とした実測図の雛形はほぼ完成されていったと言って良い。

この時の経験を振り返ってみると、アイヌの人たちが使用してきた民俗資料を観察し実測することによって、民具に凝縮されているアイヌの人たちの日常生活を理解する視点を発見していくことになったように思う。それらを必要としたアイヌの人たちの生活の成り立ちを理解する方法が共有されていくことになっていった。

萱野さんの自宅で作業している期間には、二風谷の他の人たちとも交流する機会があった。夕食後に訪ねてくる人たちのなかには、アイヌ民族として生まれてきたことで、それまでどのような差別を受け悔しい体験をしてきたのかを語る人たちもいた。シャモの一員としてその語りに対して直接会話を介して交流する方法もあったが、当時の私には当事者の感情に直接寄り添うような対応はできなかった。仲間からは「協調性がない」と批判をうけることにもなったが、現地作図班の一員として自分に何ができるのかと考えたときに、アイヌの人たちの歴史や文化について確かな知識がないまま安易な共感や同情はすべきではないと考えるようになっていたからである。二風谷を訪ねた際に萱野さんから、

実測図を作成するという行為は、モノを介してアイヌに人たちの日常生活や心意、すなわち「モノ語り」を理解しようとしたことだったのではないかと思う。実測作業に際して一緒に考えたり悩んだりすることができる仲間がいたことで、共通の存在としての他者の日常生活を構成している生活用具を実測することでアイヌの人たちの日常生活を総体的に理解することになっていった。