長谷川路可との出会い

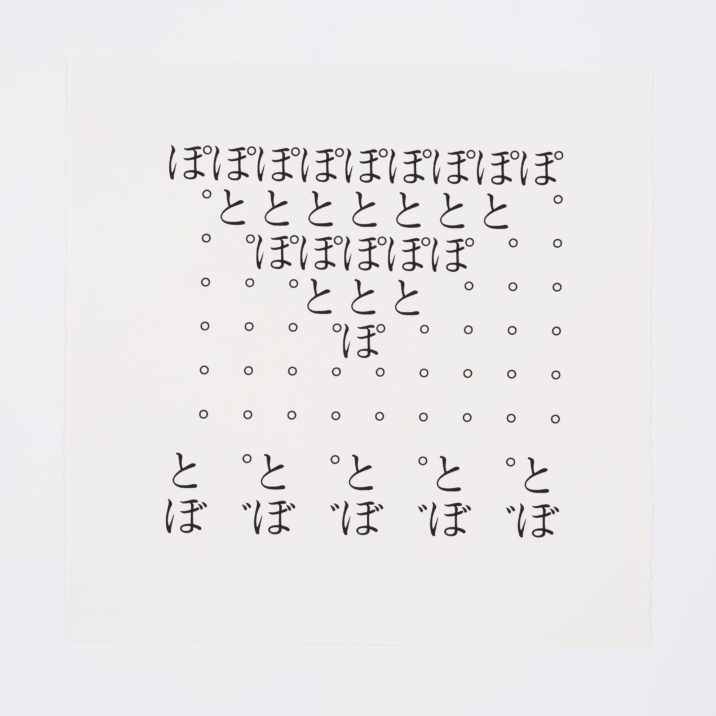

「畔」。ここでは、「ほとり」ではなく「あぜ」と読んでもらいたい。田んぼを半分にして畔。「偲ぶ」「儚い」「愁い」……。日本語とは美しいものだなとつくづく思う。若いときは、漢字を覚えるために、いちいち「人の夢で儚いか」などと口にしては感心したりしたものである。今回、なぜこのような書き出しをするかというと、ムサビのフレスコ・モザイク画教育の起点となる長谷川路可を調べるうちに、「偲ぶ」「儚い」「愁い」といった漢字たちが、覚えたときと同じように口から出てきたからなのである。

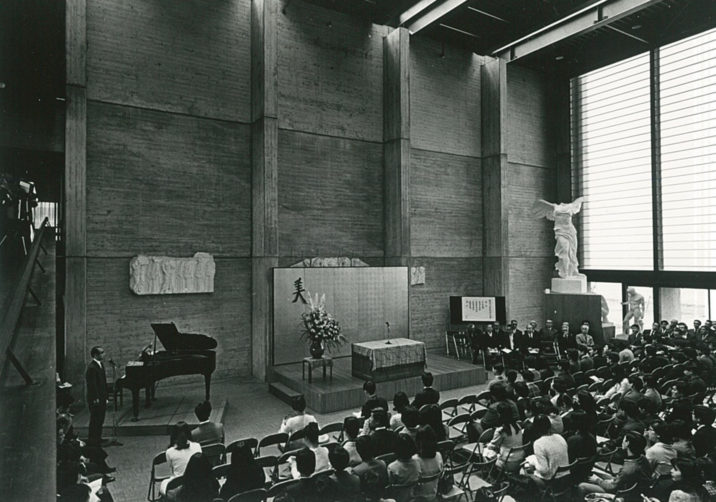

詳しい年譜は調べてもらいたいが、最初にフレスコ画やモザイク画を日本に紹介し、日本人として本格的にそれらの制作をしたと言われる長谷川は、59歳になってムサビのデザイン科芸能デザイン専攻(後の空間演出デザイン学科)で服飾史を教え始めている。そして一方では、西洋画科(後の美術学科油絵専攻/油絵学科)の学生たちを中心としたファインアート系の学生たちを前に、フレスコ・モザイク画の魅力を語り、彼らを中心としたフレスコ・モザイク画の制作集団である「F・M壁画集団」(F・Mはフレスコ・モザイクの略。通称F・Mクラブ)を立ち上げた。それが1960年、長谷川62歳のときである。

吉祥寺校2号館でのフレスコ画制作の様子。F・Mクラブ結成以前、1958年頃(画像提供:武蔵野美術大学 大学史史料室)

吉祥寺校2号館でのフレスコ画制作の様子。F・Mクラブ結成以前、1958年頃(画像提供:武蔵野美術大学 大学史史料室)

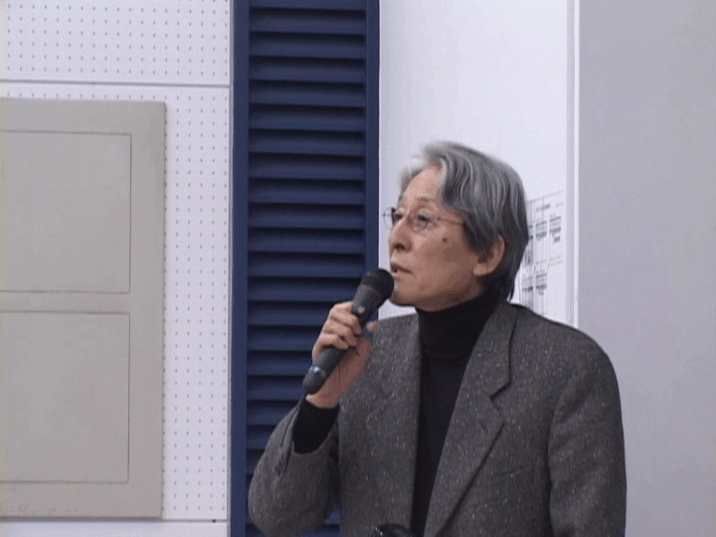

私のモザイク画の師である宮内淳吉先生は、長谷川とはちょうど40歳離れているそうだが、武蔵野美術大学の前身である武蔵野美術学校入学後すぐに、その講義を聞いたことでフレスコ画やモザイク画に興味を持ち、長谷川に誘われるままにF・Mクラブの立ち上げに参加した。以来、F・Mクラブのメンバーの1人として長谷川が69歳で突然亡くなるまで、全国の様々な場所にフレスコ画やモザイク画を長谷川と共に設置していった註1。

長谷川が売れっ子のフレスコ・モザイク画の作家であったのはもちろんであるが、同時にデザインとファインの間にある場所、建築と美術の間にある場所、その重要性と面白さを学生たちに教え、その魅力ある分野を学生たちと分かち合いながら実践した特異な教育者でもあったのである。創立して30年も経たない美術学校を新田に例えるとして、デザインの田とファインアートの田を分ける畦道があるとしたら、彼はその畦道を口笛でも吹きながら颯爽と歩いた人なのではないか。西洋画科の学生であった宮内先生と40も歳の離れた長谷川路可との出会い。草創期のムサビの教師陣の中で、分野を超えた立ち居振る舞いをした長谷川の人柄を思い浮かべた私は、頭の中でイメージするのと一緒に、先に挙げたようないくつかの漢字を思わずつぶやいてしまったのだろうと思うのだ。

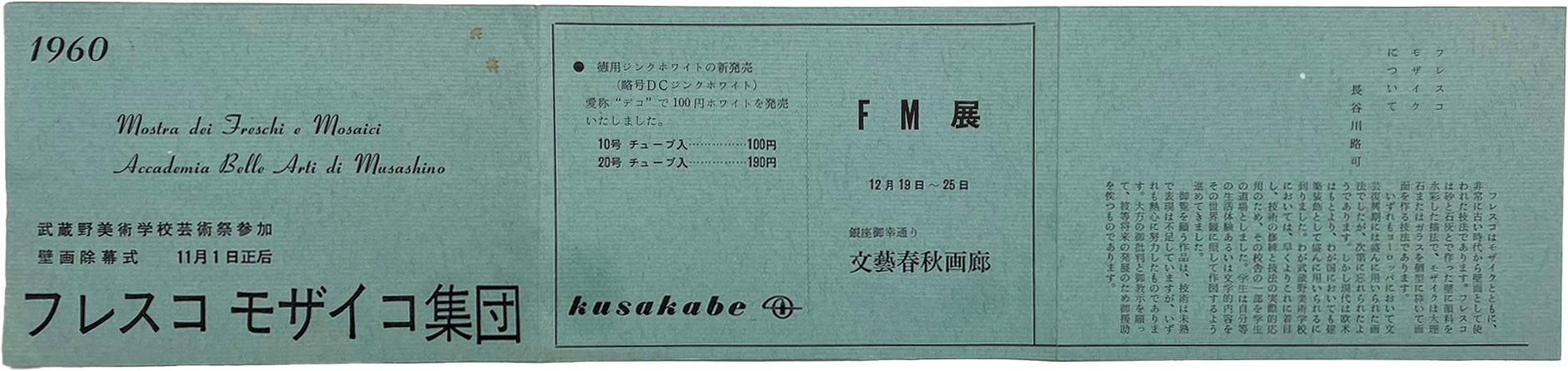

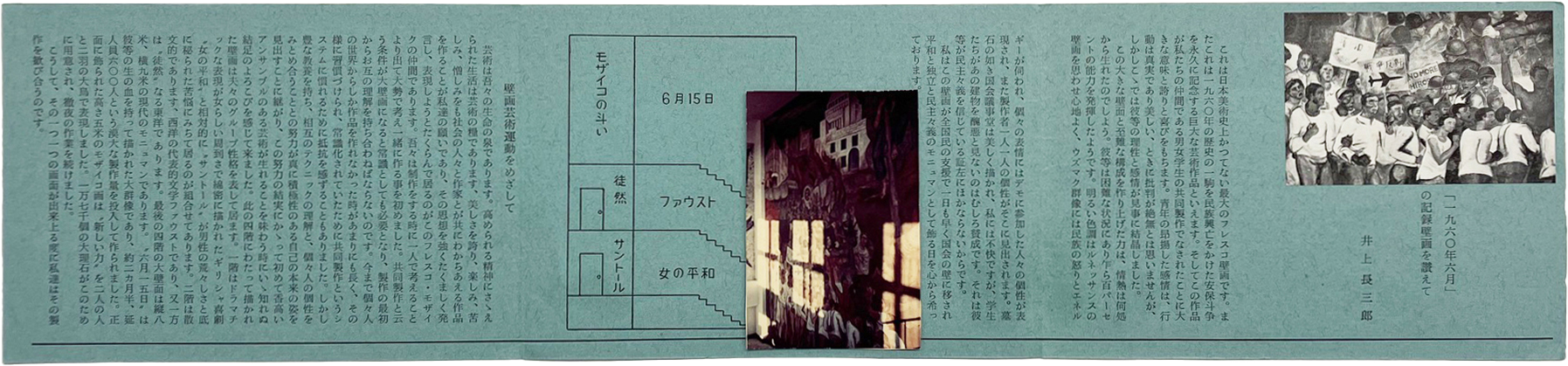

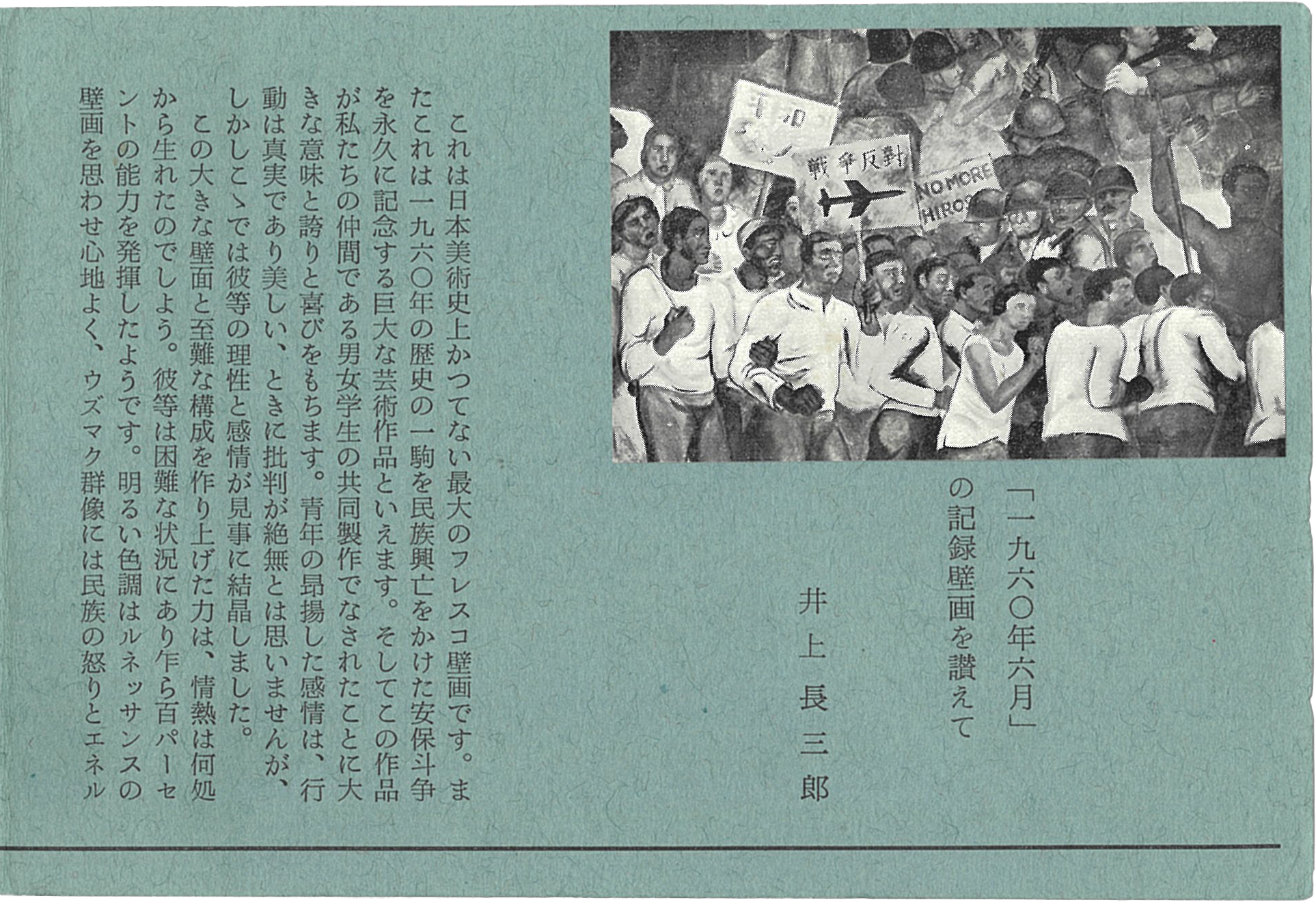

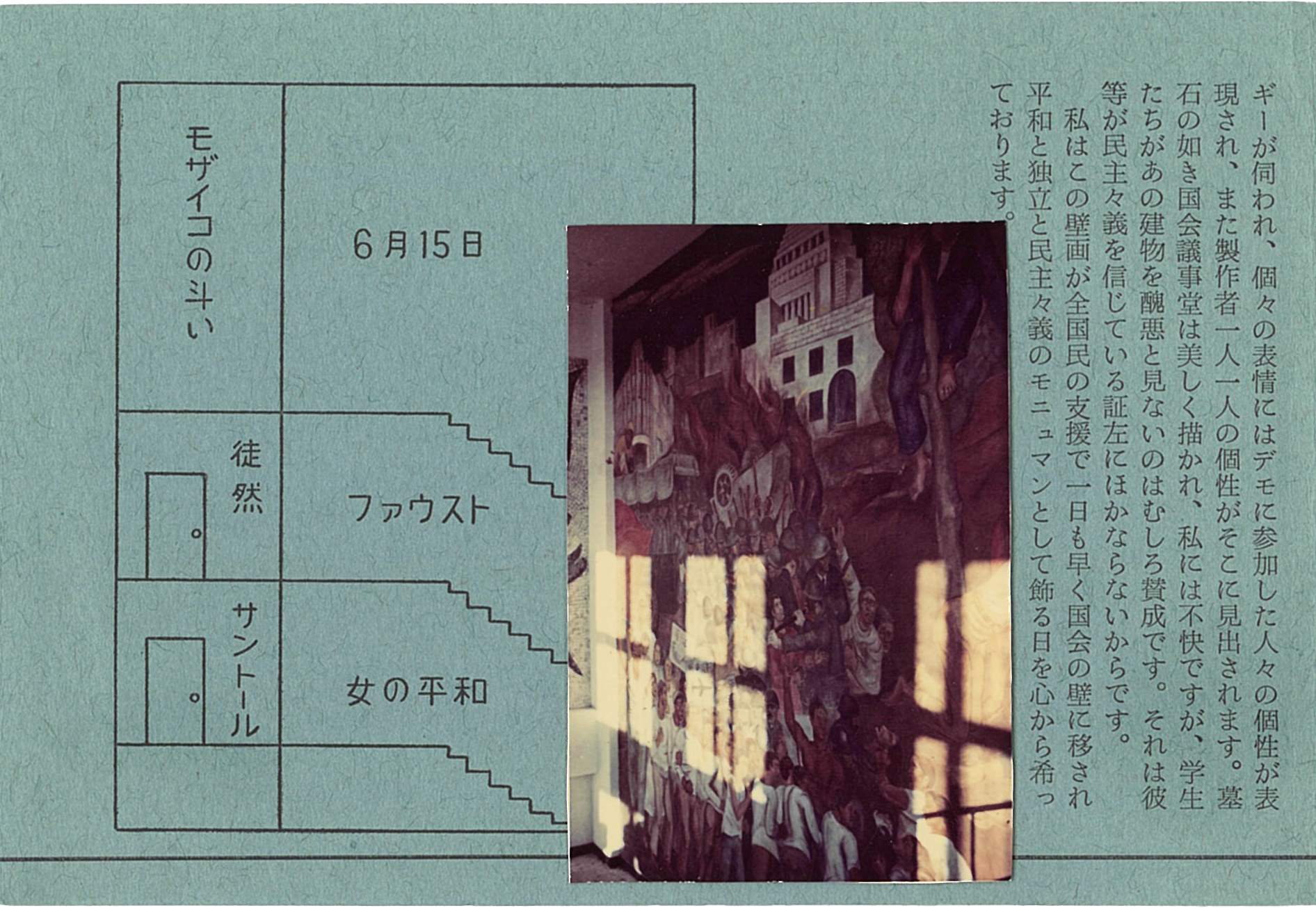

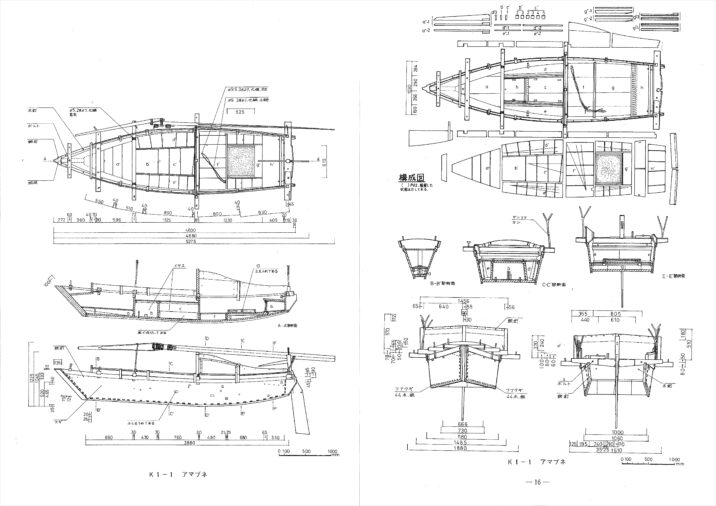

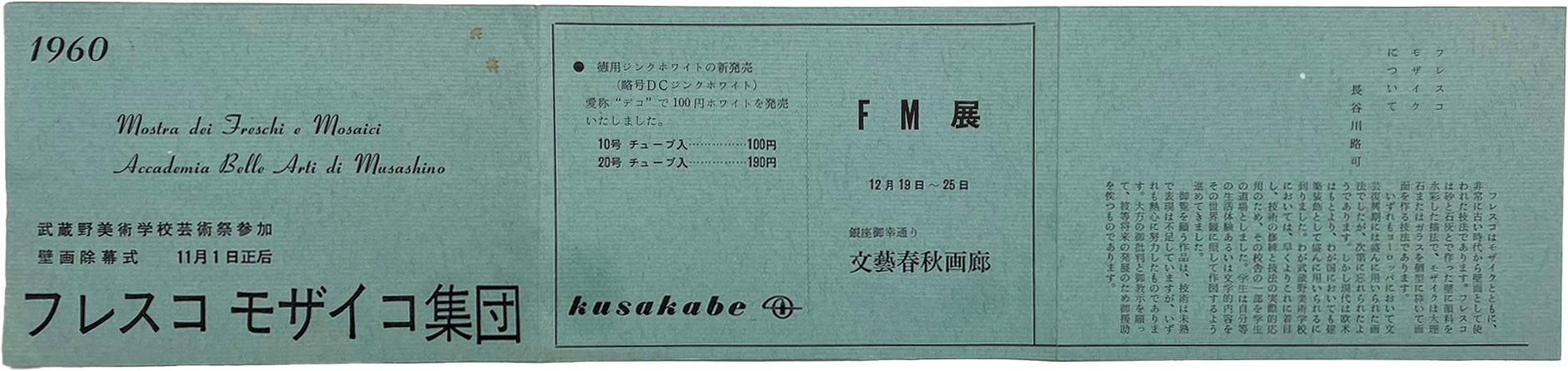

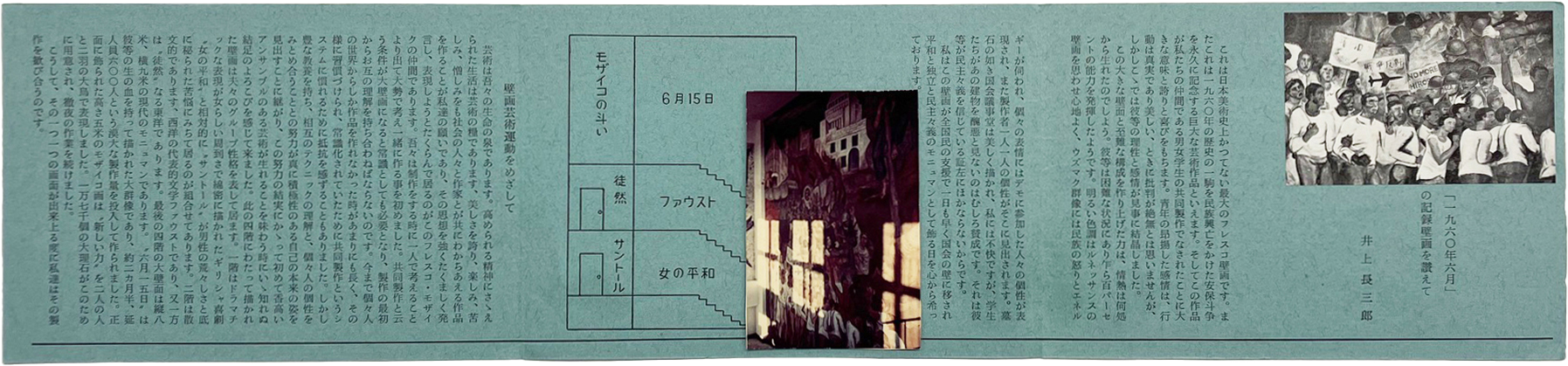

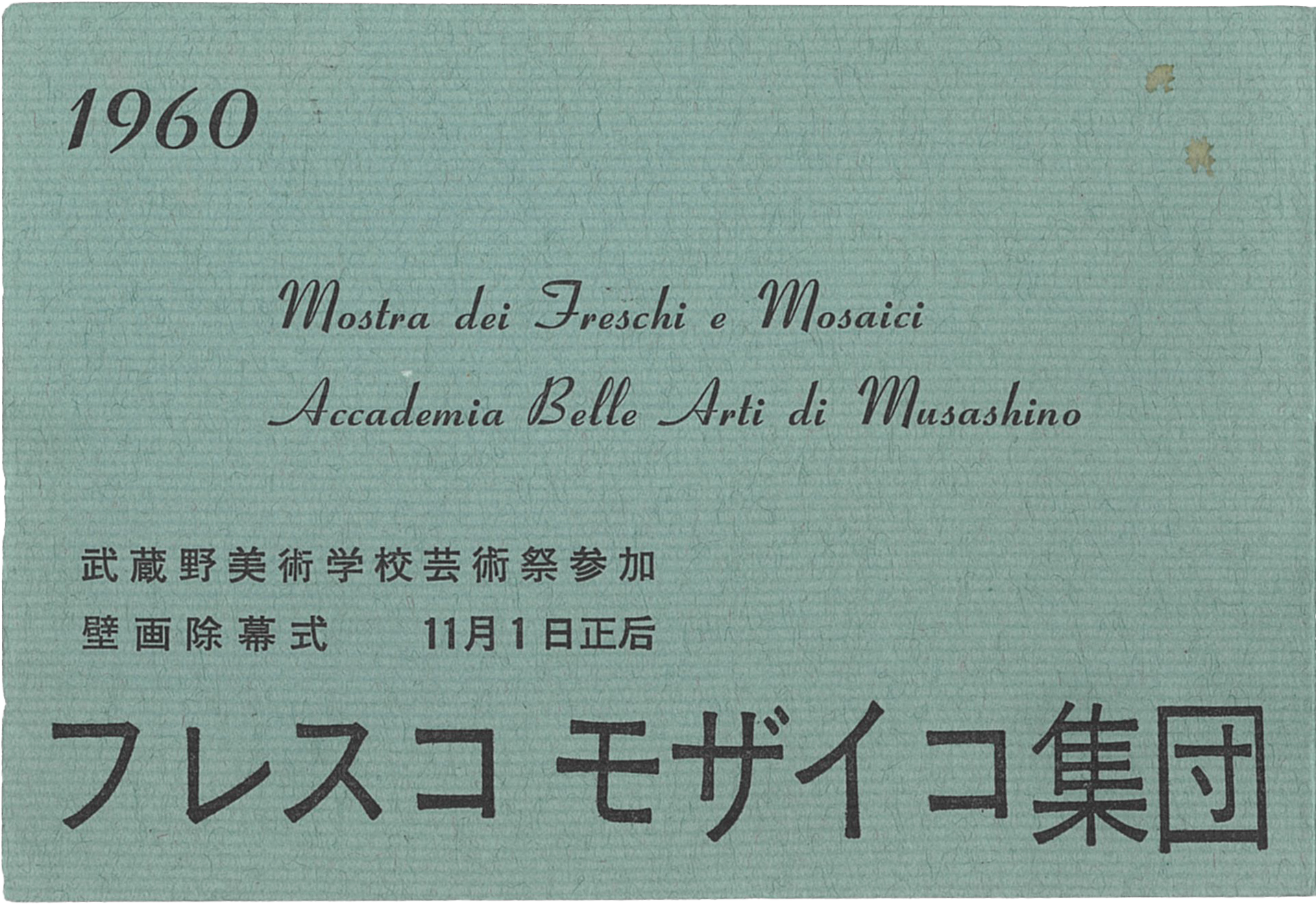

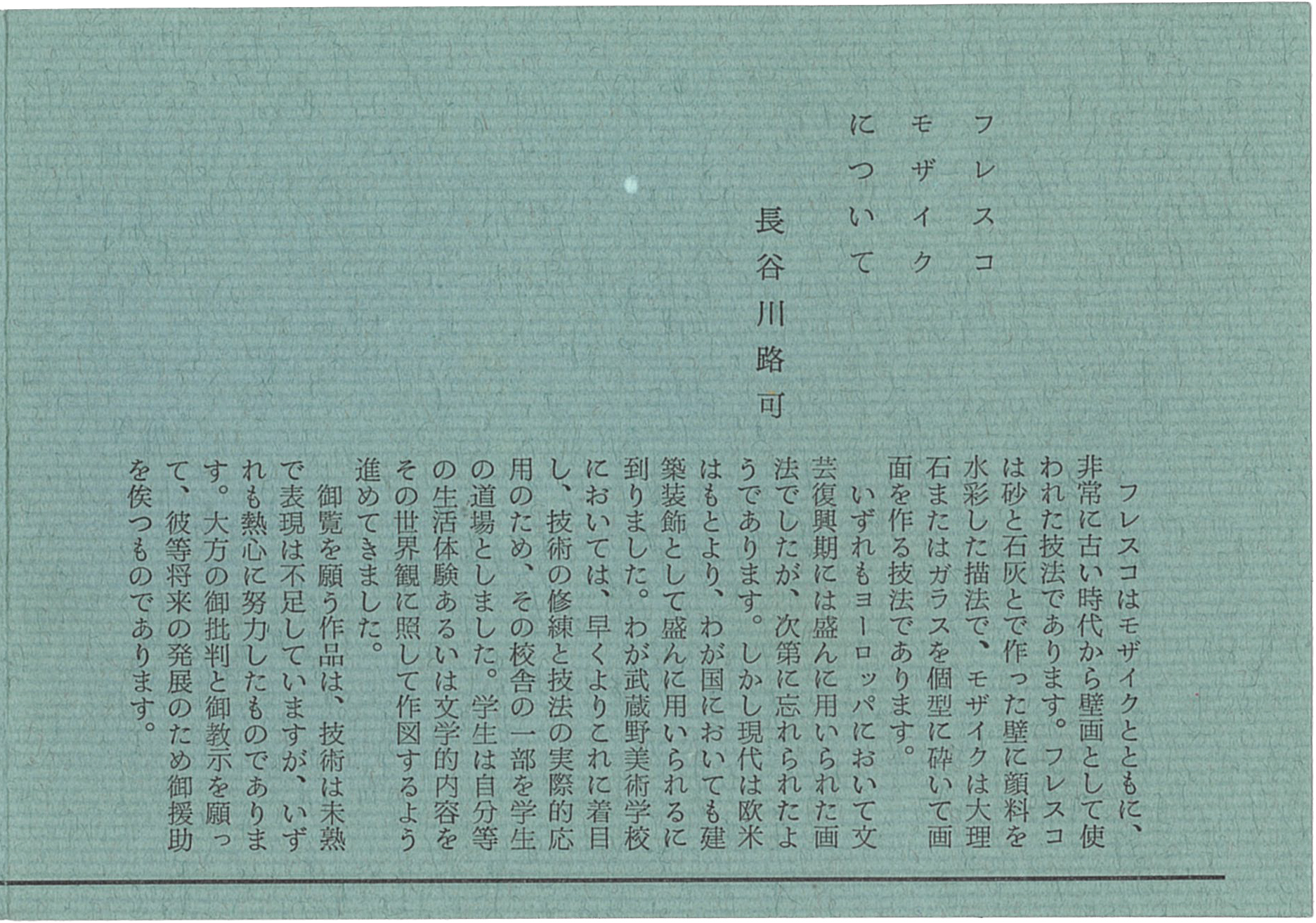

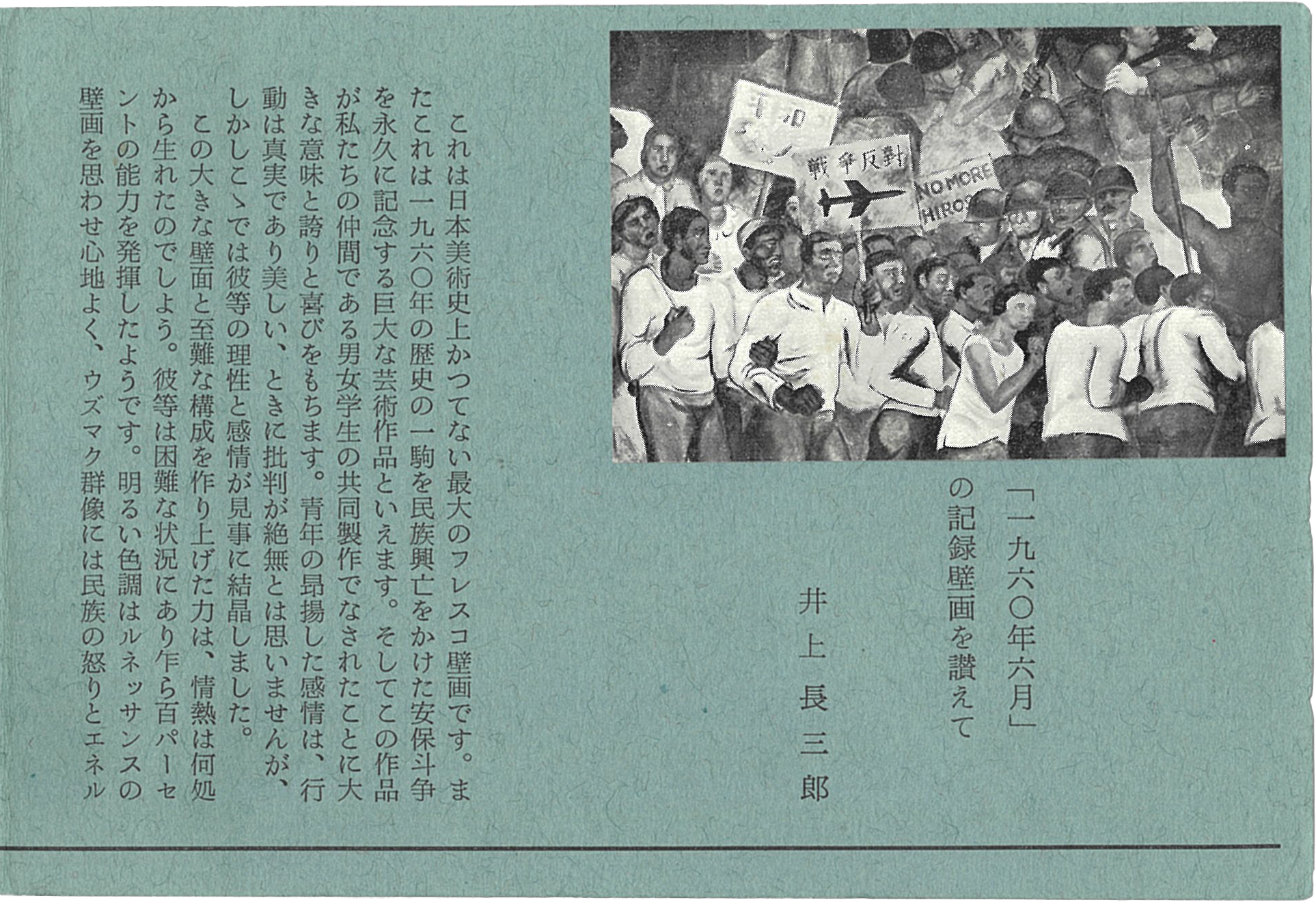

今、私の手元には1960年にF・Mクラブが作成した案内状が1枚ある。私が、ムサビのモザイク画教育に関心を持ったことでF・Mクラブの存在を知り、その中心的存在であった宮内先生のお宅にお話を聞きに行ったときにお借りしたものだ。その年の芸術祭のために作られたものなのだろうか。表紙には「1960 武蔵野美術学校芸術祭参加 壁画除幕式 11月1日正午」とある。三つ折りになった葉書サイズのそれは、開くと右側に洋画家で当時教授であった井上長三郎註2による壁画を讃える賛辞があり、真ん中に当時の吉祥寺校舎2号館の1階から4階までの見取り図、左側にF・Mクラブの誰かが書いた挨拶文があった。私が驚いたのは、真ん中の校舎の見取り図には各階にタイトルが書かれていて、つまりひとつの校舎全館をフレスコ画やモザイク画で埋めつくしていることだった。

「1960 武蔵野美術学校芸術祭参加 壁画除幕式」案内状(資料提供:宮内淳吉)

「1960 武蔵野美術学校芸術祭参加 壁画除幕式」案内状(資料提供:宮内淳吉)

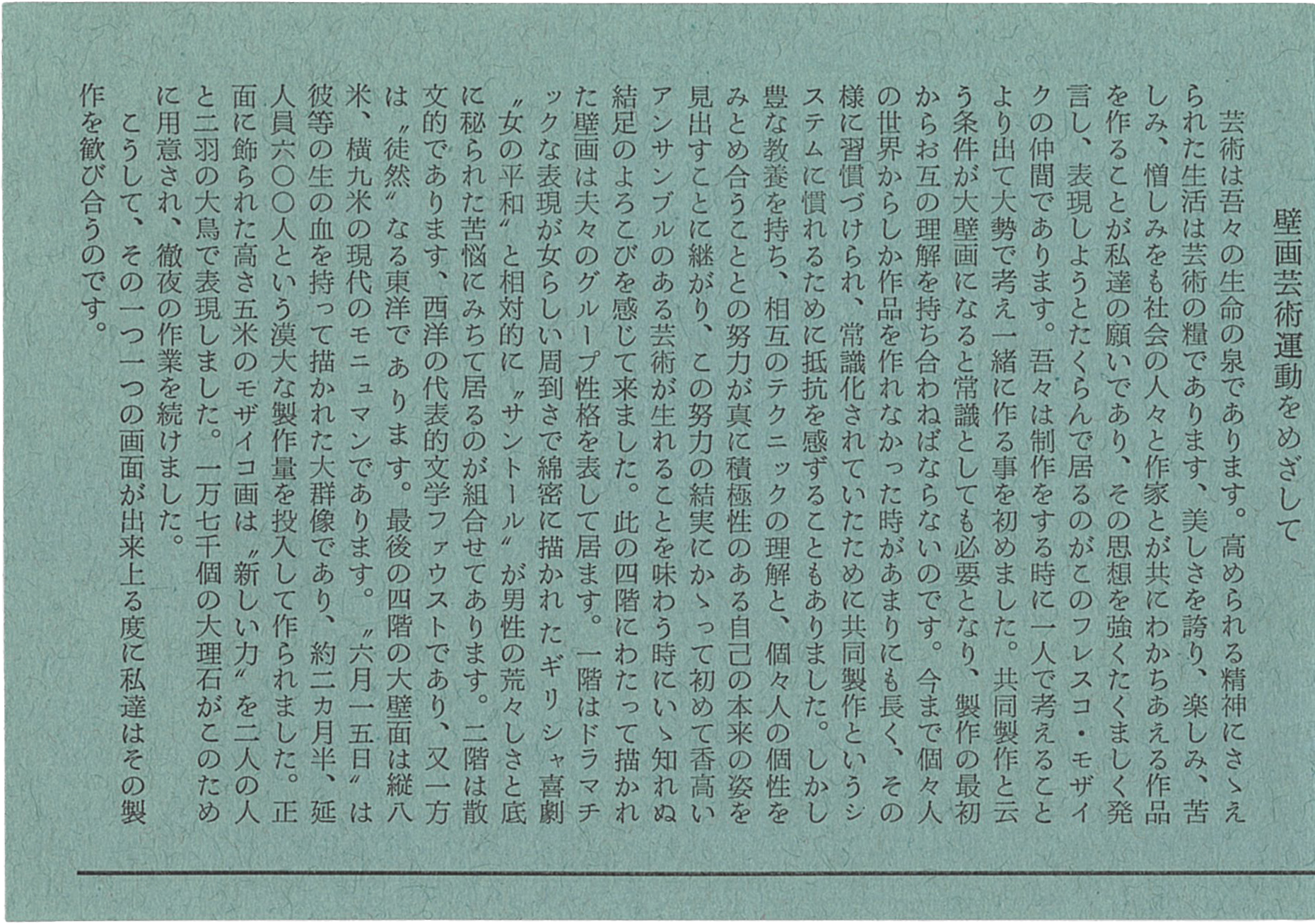

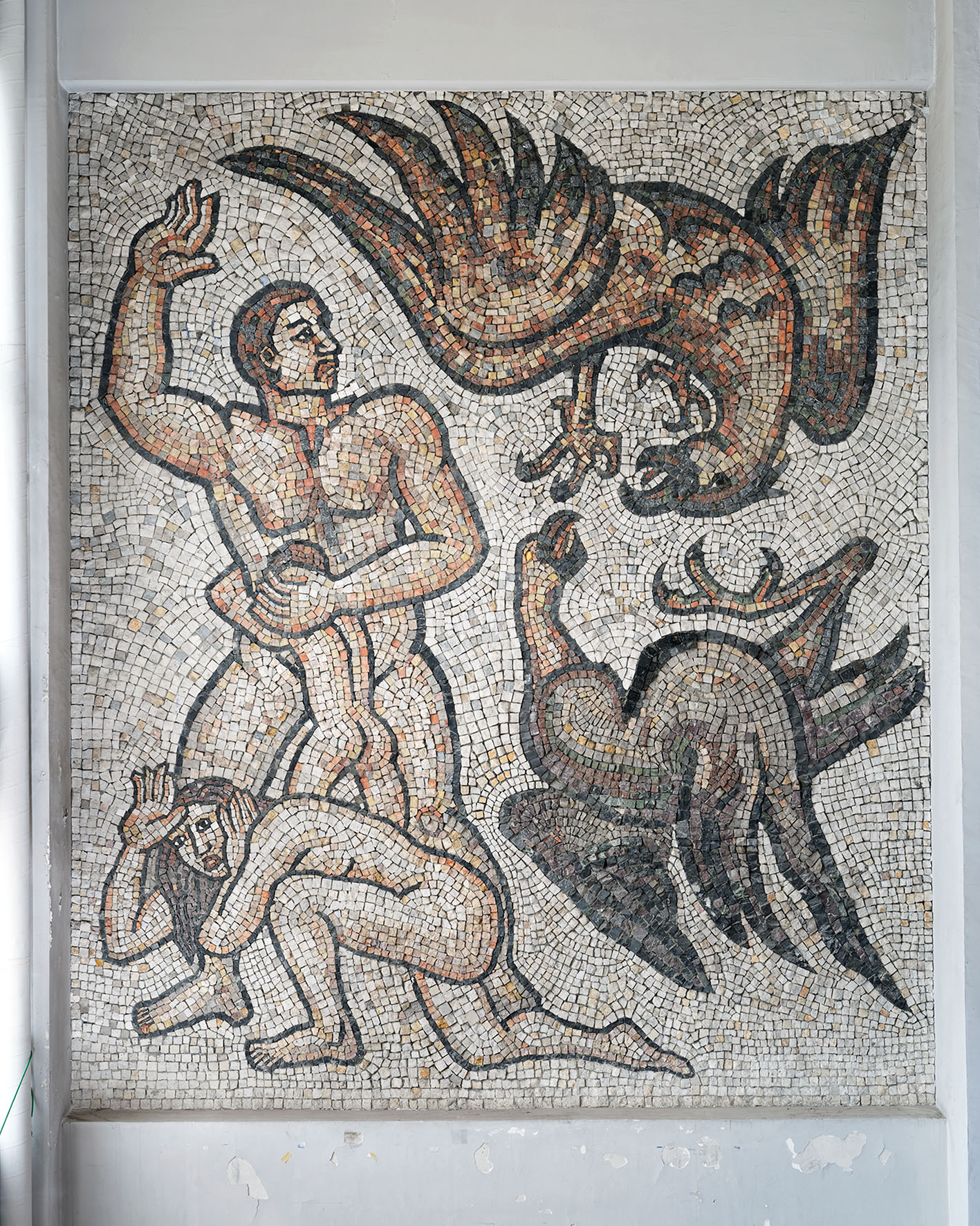

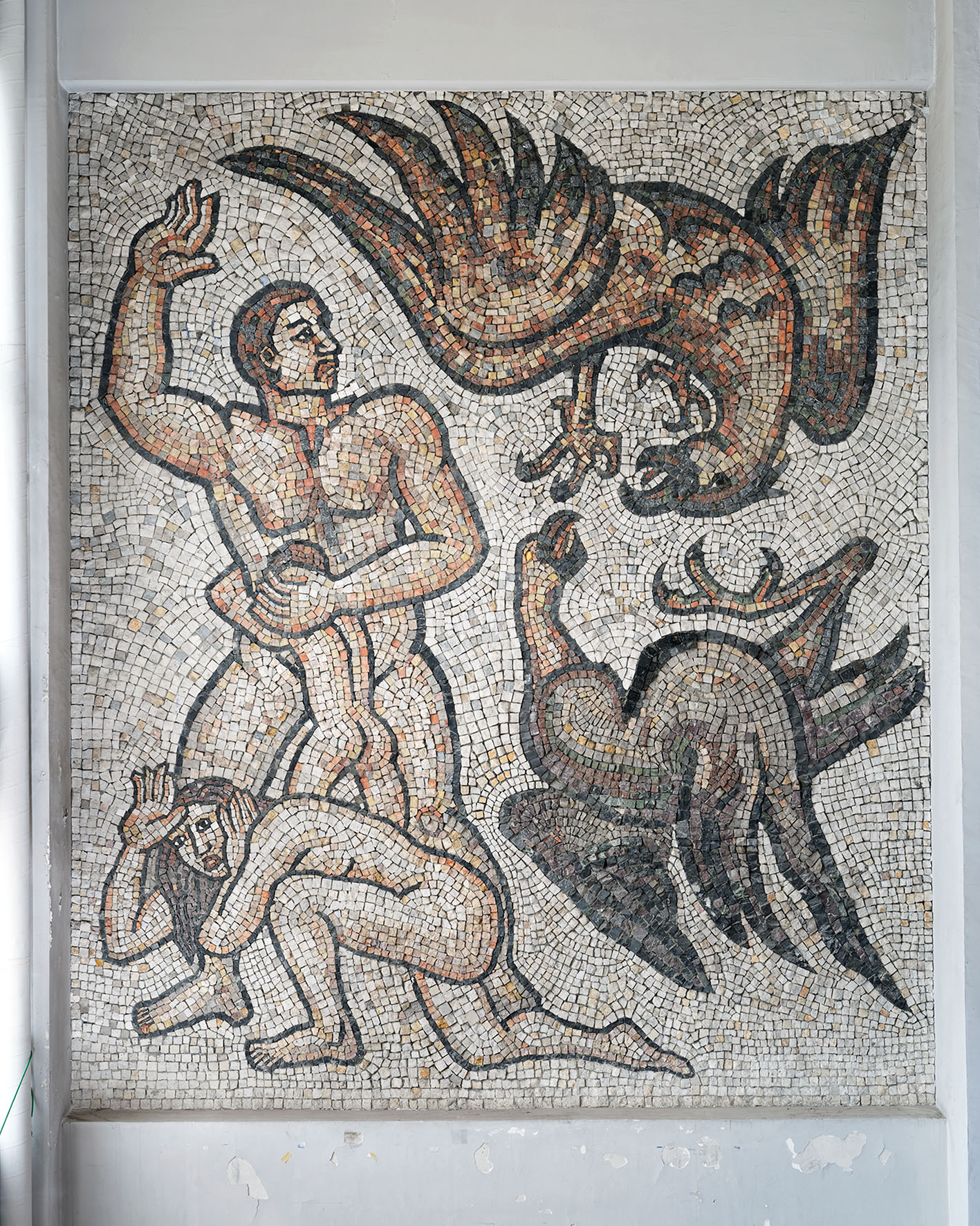

一番大きな4階の壁面のタイトルは、《モザイコの戦い》と《6月15日》である。今年、鷹の台校に移設されたモザイク画が、この1万7000個の大理石で作られたという《モザイコの戦い》である。新しい力を2人の人と2羽の大鳥で表現したと挨拶文にあり、1960年にF・Mクラブの学生たちが中心になって作られたものだということがわかった。《6月15日》は、井上の賛辞によると安保条約反対のために国会議事堂に向かう民衆を描いたフレスコ画であり、描かれた国会議事堂のことを井上は「墓石の如き国会議事堂は美しく描かれ、私には不快ですが、学生たちがあの建物を醜悪と見ないのはむしろ賛成です。それは彼らが民主主義を信じている証左にほかならないからです。」と書いている。そして、このフレスコ画は国会議事堂にこそ飾られるべきものだと締めくくっているのである。

また挨拶文によると、その8✕9 mのフレスコ画に関わった学生たちは延べ600人という信じられない数であり、当時の在学生のほとんどが、描いたり、足場を作ったりと、なにかしら関わって完成まで漕ぎ着けたのではないだろうか。そして、おそらくその全体を指揮したのは、長谷川路可とF・Mクラブであり、だからこそ宮内先生は半世紀以上もこの案内状を大切に保管していたのだろう。

《モザイコの戦い》鷹の台校への移設前、吉祥寺校にて(2023年12月、撮影:手羽イチロウ、画像提供:武蔵野美術大学 大学史史料室)

《モザイコの戦い》鷹の台校への移設前、吉祥寺校にて(2023年12月、撮影:手羽イチロウ、画像提供:武蔵野美術大学 大学史史料室)

私は、この事実にちょっと鳥肌の立つ思いだった。調べてみると1960年の6月15日は、学生を中心にした民衆が日米安保条約を成立させまいと国会議事堂になだれ込んでいった日であり、その騒乱の中で東大の女子学生が圧死している。平和を願い、権力を嫌い、国会までの道のりを埋め尽くした若者たち。宮内先生が案内状に貼ったのであろう小さな白黒写真には部分しか写っていないのでフレスコ画の全容はわからないが、それでもそこに描かれたヘルメットを被ってプラカードを持つ数十人の姿はそれぞれが真剣で、胸を打たれるものがある。6月15日からムサビの芸術祭の11月1日まではわずか4カ月余りしかない。準備やその他を考えると制作期間は3カ月もなかったのではないか。学校も学校で、よく学生を信頼して、校舎の壁を壁画で埋めることを許したものだと、当時の学生にも学校にも頭が下がる思いがするのであった。

この600人からの学生たちの衝動と連帯、途方も無いエネルギーはなんなのだろう。彼らは、全員が安保に反対していたわけではないかもしれない。全員が国会議事堂に行ったわけでもないだろう。でも、そのときの苦悩や挫折は、そのときを生きた人間にしか感じられないことだし、若いときにしか受け止められないことだったのかもしれない。この驚くべきエネルギーは、そういう年頃の人間が集い、傷を舐め合い、忘れたくないという同じ気持ちを持って一緒に制作することが、瞬間的爆発力(モルタルが乾かないうちに描かなければならない)を要求されるフレスコ画というものの特性と合わさって激的に表出したものだと思わざるを得ないし、ムサビの精神の根っこに触れたようにも感じたのである。

敬虔なキリスト教信者であった長谷川が、イタリアのチヴィタヴェッキアにある日本聖殉教者教会の壁画を6年(1951−57年)もの歳月をかけて制作したときに書いた文章の中に、次のような件がある。

「私たち芸術家が想像力を現実化するときに襲われるあの熱狂、すなわち、想像の喜びにも勝る内的な衝動に駆られたものでなければ、芸術は意味がないということがわかりました。それは、私たちを無意味なものから浄化し、神秘の謎を明白なものにしてくれる、内的な炎です。芸術は神の啓示にもなりえるもので、偉大な芸術は、超えるべき高い理想が必要なとき、常にその啓示となるのです。それはまさに、芸術家が神の道具となるために、完璧な謙虚さと心の純粋さをもって、神から届けられる霊感に身を委ね、つましい自分を脱ぎ捨てるのです。」

(出典:長谷川路可「長谷川路可の自画像」(原文イタリア語、翻訳・酒井香織)、水野宏美/長谷川路夫他『没後50年記念 長谷川路可:フレスコ、モザイクのパイオニア』サンパウロ、2017、電子書籍)

F・Mクラブの存在は、ムサビのフレスコ・モザイク画教育には欠かせないエポックではあるが、それは教育という範疇を超えて、いつの間にか同じ志を持つ同志の集まりとなっていったのではないか。そして、順風満帆に思われた活動期に訪れた突然の別れ(1967年、長谷川はローマで脳溢血のため逝去)。長谷川と関わったほんの数年間の学生たちにとって、長谷川はときには輝く光であり、自由の象徴であり、吹き抜ける風のような存在でもあったろう。そして、宮内先生たちF・Mクラブのメンバーにとっては、今も昔も変わらぬ永遠の幸福の象徴なのかもしれない。

1962年、羽田空港にて。イタリアヘ出発する長谷川路可(左)と見送りに集まったムサビの学生たち(右、手前の後ろ姿は長谷川)。プラカードを持っているのが学生時代の宮内淳吉(画像提供:長谷川路可のご子息・長谷川路夫氏)

1962年、羽田空港にて。イタリアヘ出発する長谷川路可(左)と見送りに集まったムサビの学生たち(右、手前の後ろ姿は長谷川)。プラカードを持っているのが学生時代の宮内淳吉(画像提供:長谷川路可のご子息・長谷川路夫氏)

薫風

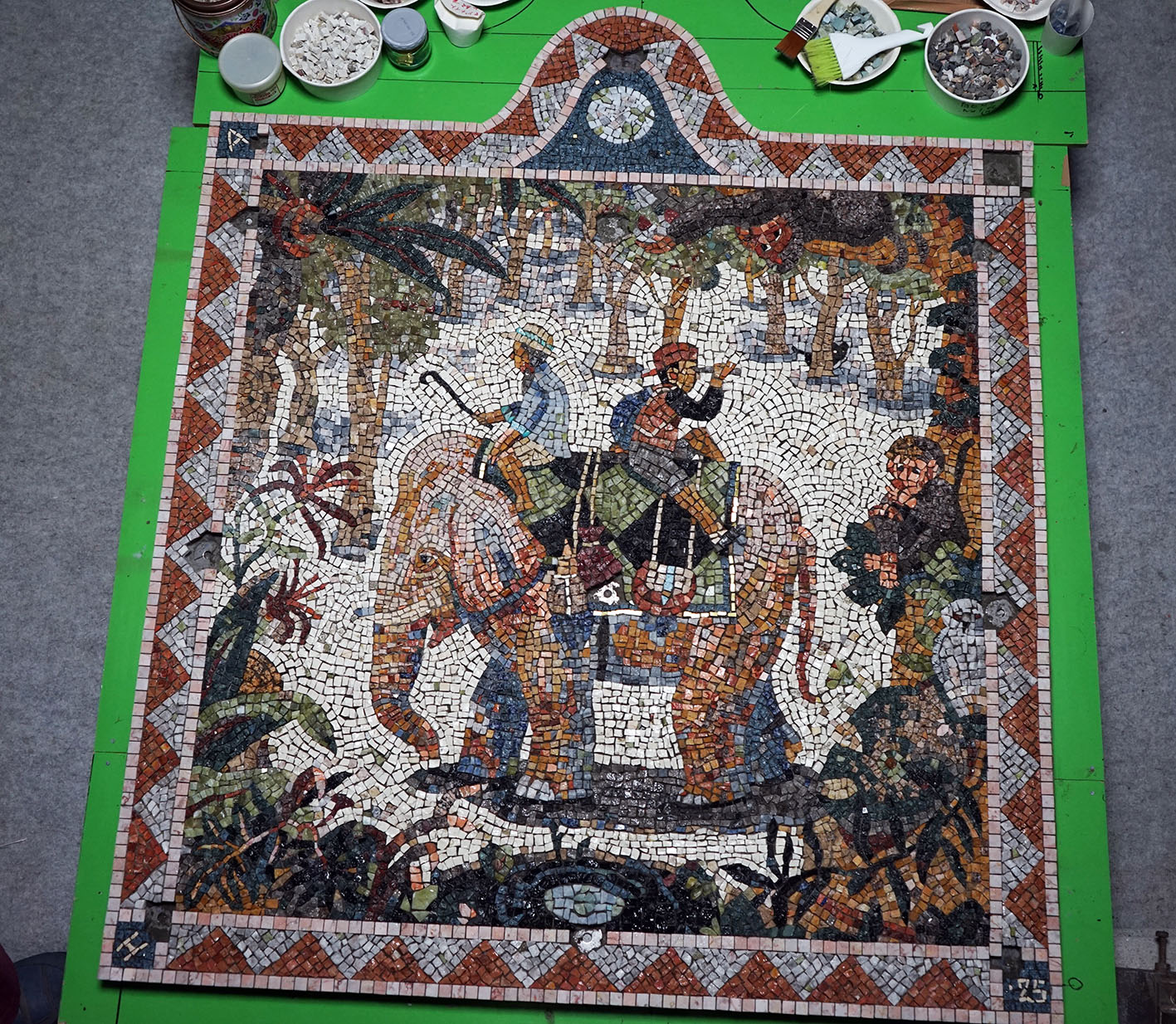

一方で、私たちはどうだったろうと思い返してみる。フレスコ画は、瞬間的爆発力を持って描くものかもしれないが、モザイク画は実に地味な時間の積み重ねである。石を選んで、石を割り、モルタルをこねて、そのモルタルを接着剤として丁寧に貼っていく。何をするにも物理的に時間がかかるのである。F・Mクラブや学生たちに比べれば圧倒的に少ないたった4人の集団ではあるが、石を貼りながら、お互いに感じることを話し合ったことがある。ときたま石の割り面に樹枝状の結晶(デンドライト)が顔を出すことがあり、それを見つけた妻が誇らしくみんなに見せたときだったと思う。「数千年前に生まれ、偶然を繰り返して今ここにある石に思いを馳せることがある」「生命の源を感じる」「夢のようなもの。未来に夢があるのは当たり前だが、戻れない過去にも夢があると感じる」「触れる過去。手の中にある空想。制作で一番大切なことは、石を感じることなのではないか」。誰彼となく、遅々として進まない制作をしながらそんな会話があって、励まし合いながら、熱い気持ちを取り戻したように思う。朝起きて、制作をして、飯を食う。また制作をして、一杯飲んでから飯を食べて寝る、の繰り返し。その繰り返しの中で何かを感じることが、制作者の一番の喜びではないかと思うのだ。

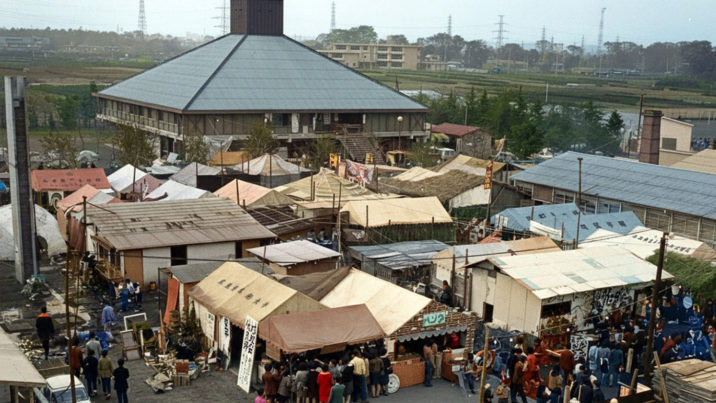

長谷川も、人が集まり、賑やかに飲んだり食べたりするのが好きだったようで、宮内先生の話によると、長谷川の誕生日にはF・Mクラブの面々が長谷川の自宅に集まり、盛大に祝したそうである。また、ムサビの芸術祭では長谷川の作る本場仕込みのミートソーススパゲッティが評判で、日本人がスパゲッティといえばナポリタンしか知らない当時に、本場のボロネーゼが食べられると連日完売の大人気だったという。

悔しい。なんなのだろう、このカッコ良さは。そう思って、これも宮内先生からお借りした資料にある写真を見ると、長谷川は目鼻立ちがくっきりしていて、どことなく俳優のオダギリジョーに似ているようにも思えてくる。長谷川がF・Mクラブを立ち上げた62歳と同じ歳になった私は、いずれは破裂するのではないかというくらい太り始め、最近では昔買った礼服が着られなくなり、誰彼に久しぶりに会うたびに「お元気そうで」と言われるのがつらい。これは信仰を持たないためなのか。「節制」などした経験もなく、「啓示」と言えば神からではなく妻からの、となる。「無意味なものからの浄化」など私の人生で一度もなく、「無意味なものからのジョーク」に笑い転げて育った時代の人間だからかもしれないと反省するしかないのである。

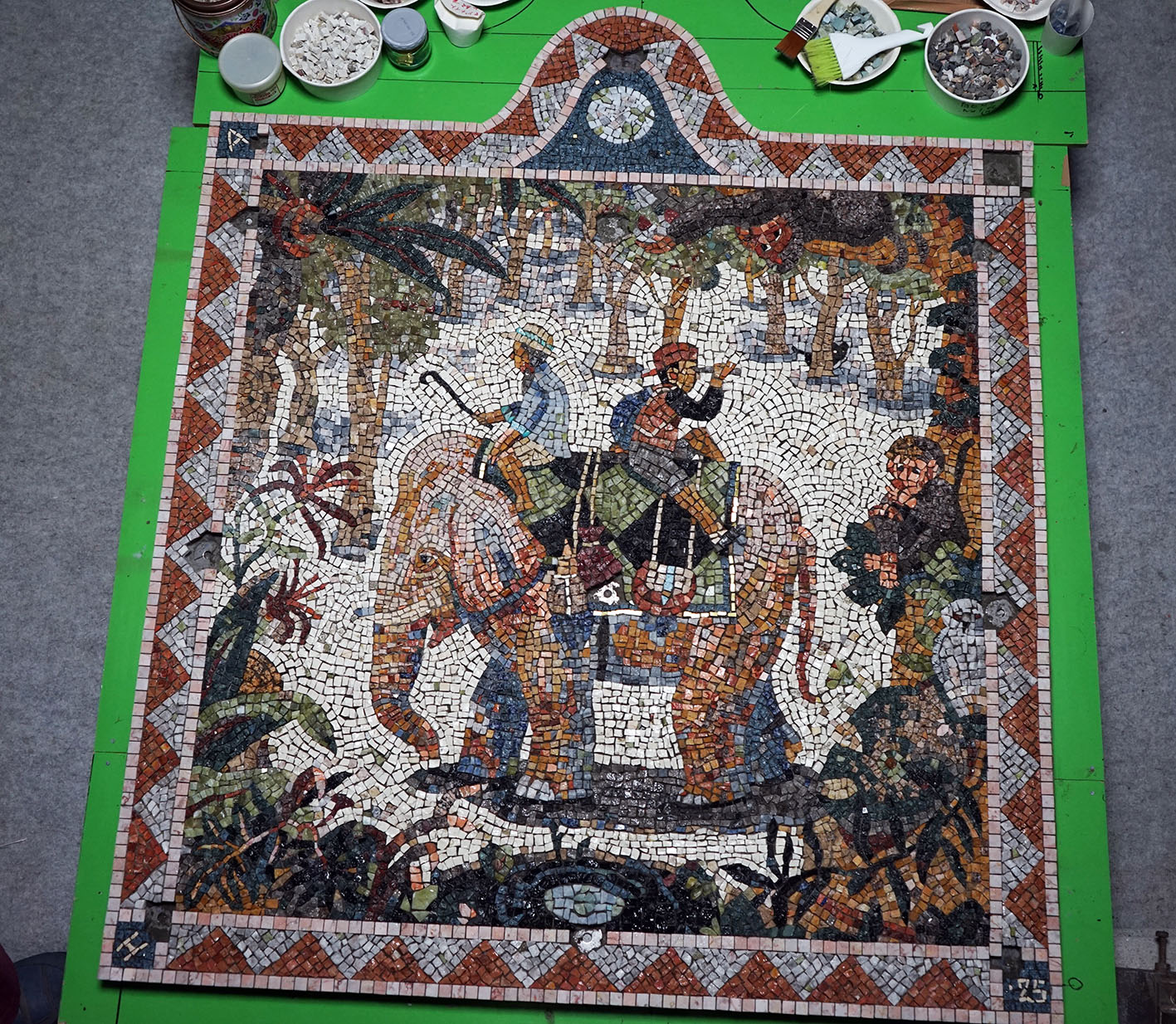

HAL工房で制作中のモザイク画

HAL工房で制作中のモザイク画

でも、これは昔も今も変わらないと思うのであるが、5月の風は気持ちが良い。日も長くなって、仕事を終えた晩飯どきになっても柔らかな残照があり、若葉の匂いと共にどこからか夕餉の匂いを含んだ風が流れてくる。そんなときは、庭でご飯を食べたりするのだが、料理はすばやく簡単なものが良い。ボロネーゼなどは時間がかかりすぎるというのは負け惜しみであるが、私の作ったある日のチャーハンを紹介しよう。

このチャーハンは賄い飯にはもちろん、飲んだ後の締めにもうってつけの料理である。このときは3人前。コンビニなどで売っている紅生姜の水を切ったら少しだけ細長いまま取り分けて、残りを更に包丁を入れてみじん切りにしておく。3個分の溶き卵を作る。そして3人分の白ご飯。材料はこれだけ。ここからは、あっという間である。まずフライパンに油を引き、熱くなったら溶き卵を入れ、ゆっくりとひっくり返し、スクランブルエッグのような形状になったら火を止めて、お皿に取っておく。次にそのフライパンにもう一度油を引いて、ご飯を炒め、あれば中華出汁なども入れる。ご飯がパラパラになったところに、先ほどのみじん切りにした紅生姜を入れてさらに炒める。いい感じになったら醤油をひと回しして、塩コショウで味を整え、全体に色がついたら先ほどの皿に取った卵を入れ、よくかき混ぜて出来上がりである。皿に盛り付けたら、その頂点に取り分けておいた紅生姜をひとつまみのせていただきたい。

HAL工房では、食事のときの役割が決まっている。私が主食となるものを作り、Yさんが前菜や副菜の担当、妻が食後の皿洗い担当である。Yさんも料理好きで、私よりさらに手早く旨いものを作る。おそらく、F・Mクラブのメンバーも料理が上手で早かったのではないか。一仕事を終え、順番に風呂に入り、体の空いている人間が飯を作る。そして、たわいもない話で酒を飲み、眠くなった人から眠りにつく。共同作業の間は、住み込みの肉体労働者であり、同じ作業をする人間に上下も男女もないのである。同じ釜の飯を食べた仲間とはよく言ったもので、親近感も湧くし距離感も確実に縮まるのである。

ある朝、私や妻と一緒に出かけるYさんを見かけた近所の人に「娘さんですか」と尋ねられたことがあった。子供のいない私たちはなんと言えば説明できるのかしどもどしていたのだが、彼女が「内弟子です」と毅然として言ってくれたのは、なんとも嬉しかった。

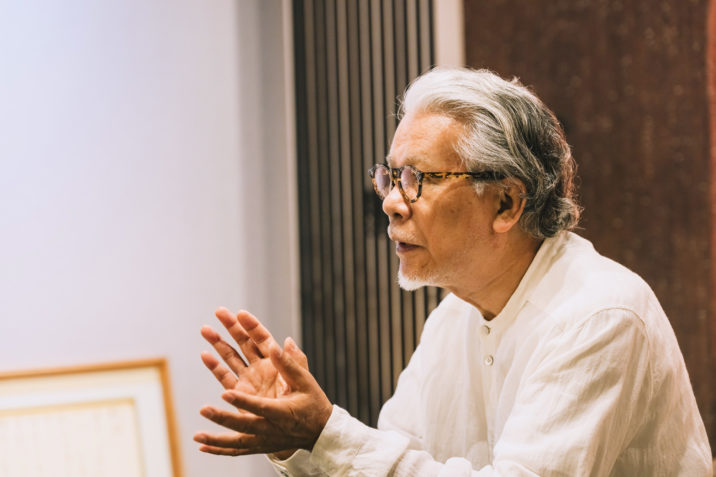

1962年生まれ。武蔵野美術大学大学院造形研究科油絵コース修了(修士)。1997年4月、本学に着任。1988年からほぼ毎年個展を中心に作品を発表。主に社会で起こる様々な事象から発想を得て、同時代を生きる人々の姿を油彩で表した作品が多い。1992年「日伯現代美術展」最優秀賞、1995年「日本海美術展」大賞、同年「セントラル美術館油絵大賞展」佳作賞などを受賞。著書に『ずっと人間描かれ』(武蔵野美術大学出版局、2021年、単著)、『絵画組成 絵具が語りはじめるとき』(武蔵野美術大学出版局、2019年、共著)など。

2025年9月22日(月)〜10月5日(日)の会期で、あかね画廊(東京・銀座)にてモザイク壁画の原画などを中心とした個展を開催。