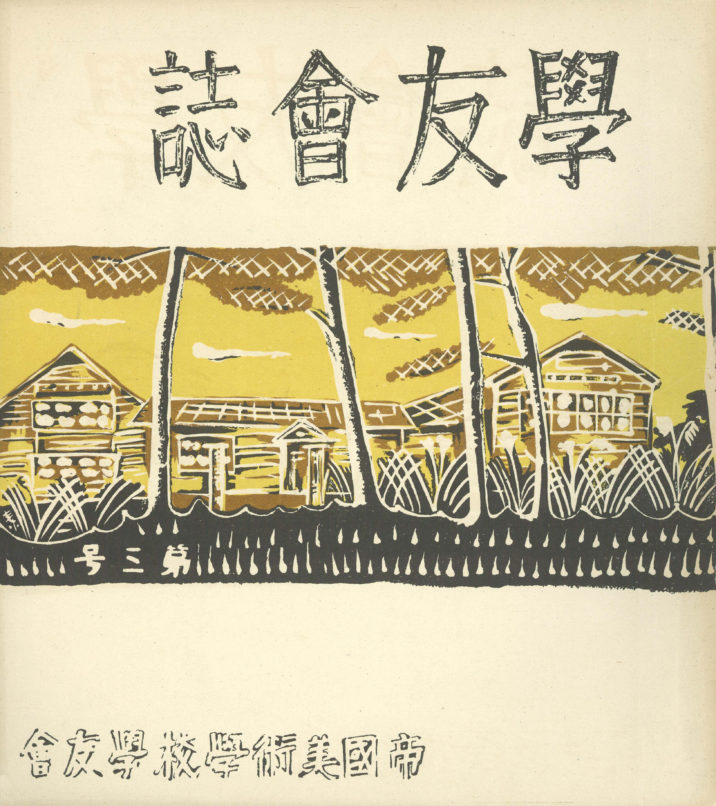

たまたまのことには違いないが、「学友会誌」第3号にはふたつ、文豪・森鷗外に関係する文章が載っている。

まずは、この連載の初回で触れた宮永芳江の「渋江先生の思ひ出」。帝国美術学校草創期の教員だった渋江終吉の追悼文だが、終吉こそは、鷗外晩年の史伝三部作のひとつ『渋江抽斎』(19

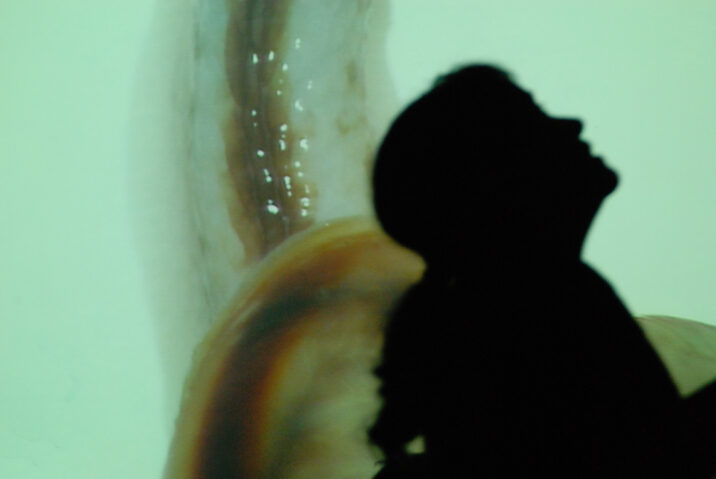

もうひとつは、西洋画科の三年生だった神田美一の随筆「ロダンのお花さん」である。巨匠オーギュスト・ロダンのモデルになった「花

神田の文章を一読し、まずは20

太田ひさは愛知県に生まれ、明治時代半ばの19

ひさに会った神田美一は、岐阜県の出身である。

なぜ会いに行ったのか、むろん岐阜出身の縁によるのだろう。ひさが帰国し、岐阜にいることは、例えば「読売新聞」でも報じられていた(19

ただ、想像をたくましくすると、神田を動かしたのは、

19

突然の来訪にもかかわらず、ひさは「

持ち帰っていた彫刻2点が運び出され、ひさはそれに手を触れながら、

その一方で、ひさは「ほんとうに優しいお方で/こんなことも御座いました」

執筆当時、神田は東京の西郊、帝国美術学校に学んでいた。遠く岐阜へ思いをはせ、

言い添えると、短編「花

その後の神田は、帝国美術学校に籍を残したまま中国に遊学した。陸軍省嘱託として雲崗石仏の調査にあたったという。その傍ら、独立美術協会展にも出品したが、19

Series

「帝国美術」を読む

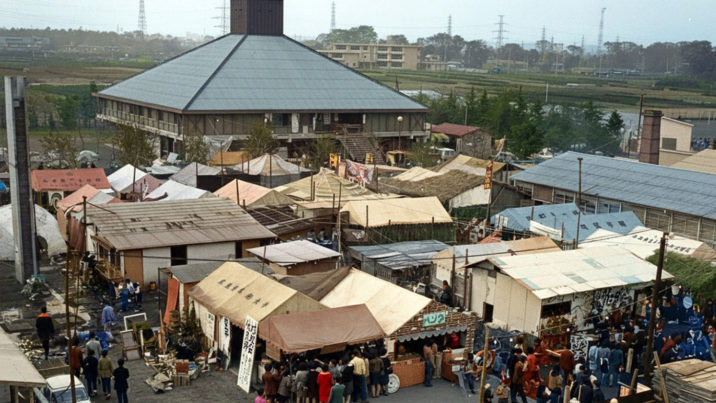

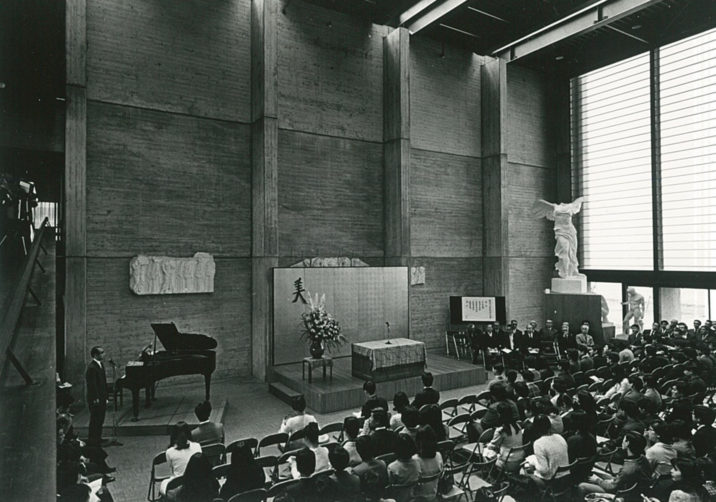

「帝国美術」を読む(1)宮永芳江「仮装行列記」

- キャンパスライフ

- #『学友会誌』

- #『帝国美術』

- #19

30年代 - #キャンパスライフ

- #仮装行列

- #前田恭二

- #創立記念祭

- #吉祥寺

- #宮永芳江

- #小田格一郎

- #工芸図案科

- #帝国美術学校

- #朱華染色刺繍研究会

- #東京美術学校

- #渋江終吉

- #西荻窪

コラム

「帝国美術」を読む(2)磯部陽「私の蒐集郷土玩具に就て」(第2号)、「郷土玩具」(第3号)

加藤幸治(教養文化・学芸員課程教授)

- 課外のまなび

- #『学友会誌』

- #『帝国美術』

- #19

30年代 - #ナショナリズム

- #加藤幸治

- #同朋意識

- #大学コレクション

- #民俗資料室

- #福島県

- #美術館図書館

- #課外のまなび

- #農民美術

- #郷土玩具

コラム

「帝国美術」を読む(3)神田美一「ロダンのお花さん」

- 批評

- #『学友会誌』

- #『帝国美術』

- #19

20年代 - #19

30年代 - #ロダン

- #前田恭二

- #太田ひさ

- #岐阜

- #帝国美術学校

- #彫刻

- #批評

- #森鷗外

- #渋江抽斎

- #渋江終吉

- #神田美一

- #花子

- #高村光太郎

コラム

「帝国美術を読む」(4)田中富士雄「ベツトで溺死した男」

- 批評

- #『学友会誌』

- #『帝国美術』

- #19

20年代 - #19

30年代 - #JAN

- #コント

- #ジャン・コクトー

- #シュルレアリスム

- #ジュンヌ・オム

- #ハプニング

- #ハンス・アルプ

- #マックス・ジャコブ

- #前田恭二

- #創作

- #岡田三郎

- #川端康成

- #批評

- #掌の小説

- #斎藤茂吉

- #新感覚派

- #村山知義

- #柳沢孝子

- #水玉模様

- #浅原清隆

- #田中富士雄

- #短篇小説

- #自己消滅

- #草間彌生

- #荒木剛

- #菊地友一

- #青年美術家集団

コラム