帝国美術学校時代の雑誌で、ひとつ感心させられるのは、帝美生の文芸熱である。

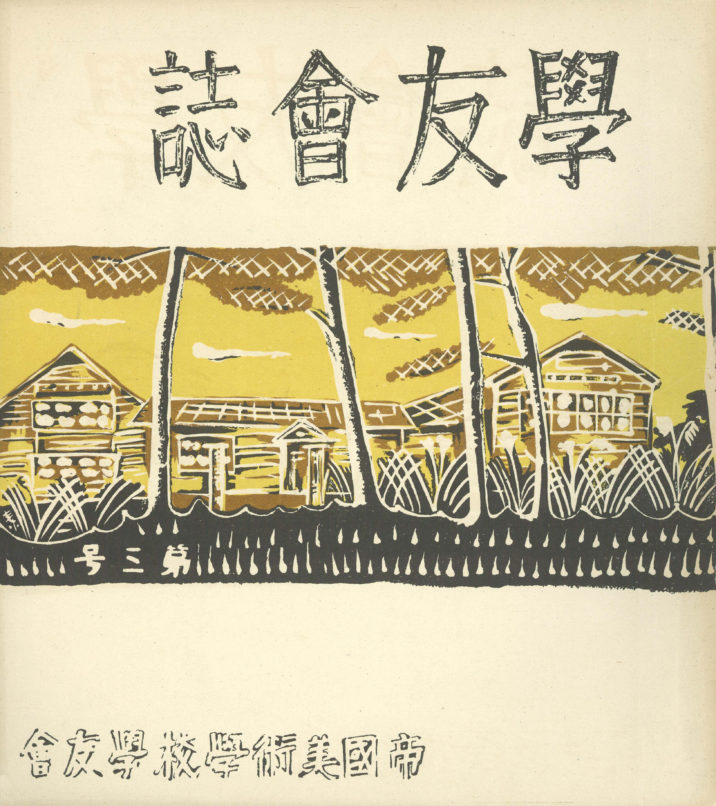

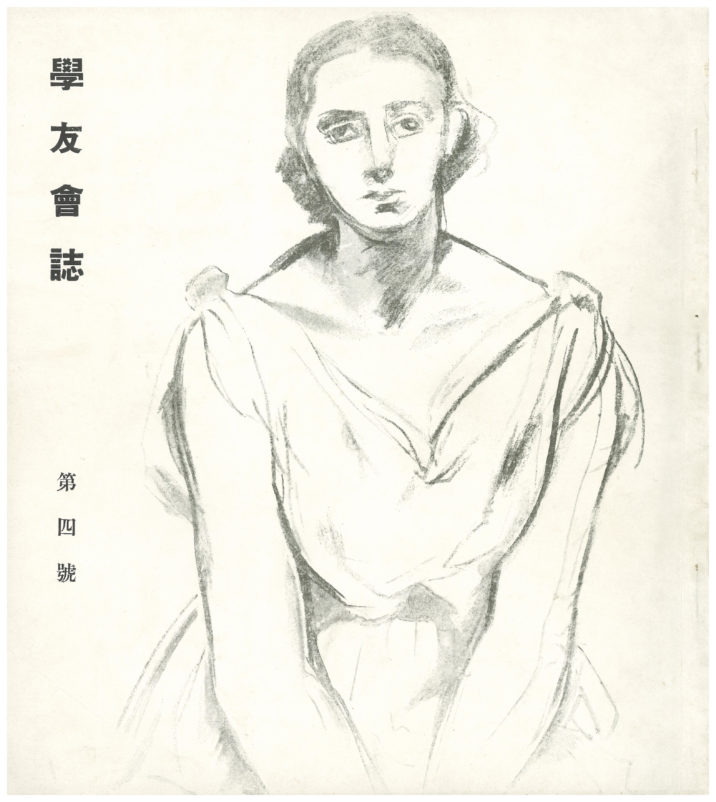

試みに「帝国美術」「学友会誌」のページ数を点検すると、もっとも多かったのは1932年の「学友会誌」第3号で、200ページ。翌33年の第4号も188ページに及ぶ。いずれもボリュームを押し上げているのは、帝美生たちの文芸作品と言ってよい。第3号は「随筆」「詩・短歌・俳句」が85ページ。第4号では新たに「創作」欄が加わり、これらの欄で87ページを占めている(ともに学友の追悼等を除く)。雑誌発行が軌道に乗り、投稿意欲も高まったのだろう。

第4号の「創作」欄は、小説に戯曲も加えて7編を数える。

荒木剛の小説「鳥飼房子」は、章題にコクトー、マックス・ジャコブ等の詩句を掲げるハイブロウな趣向。末尾に「以下次号」とあり、編集後記を見ると、大長編のため分載とした旨が記される(残念ながら、続きは掲載された形跡がない)。荒木は当時、西洋画科3年で、学内の友人と「JAN」(青年美術家集団)を結成し、この号の発行直後、東京・銀座で第1回展を開催することになる。

菊地友一の「幽霊」は戯曲作品。菊地は山形出身で、発表時は工芸図案科2年だが、多摩帝国美術学校に移ったようである。1941年、同じく銀座で屏風絵の展覧会を開き、その際には同郷の大歌人、斎藤茂吉が推薦文を寄せたことが知られる。

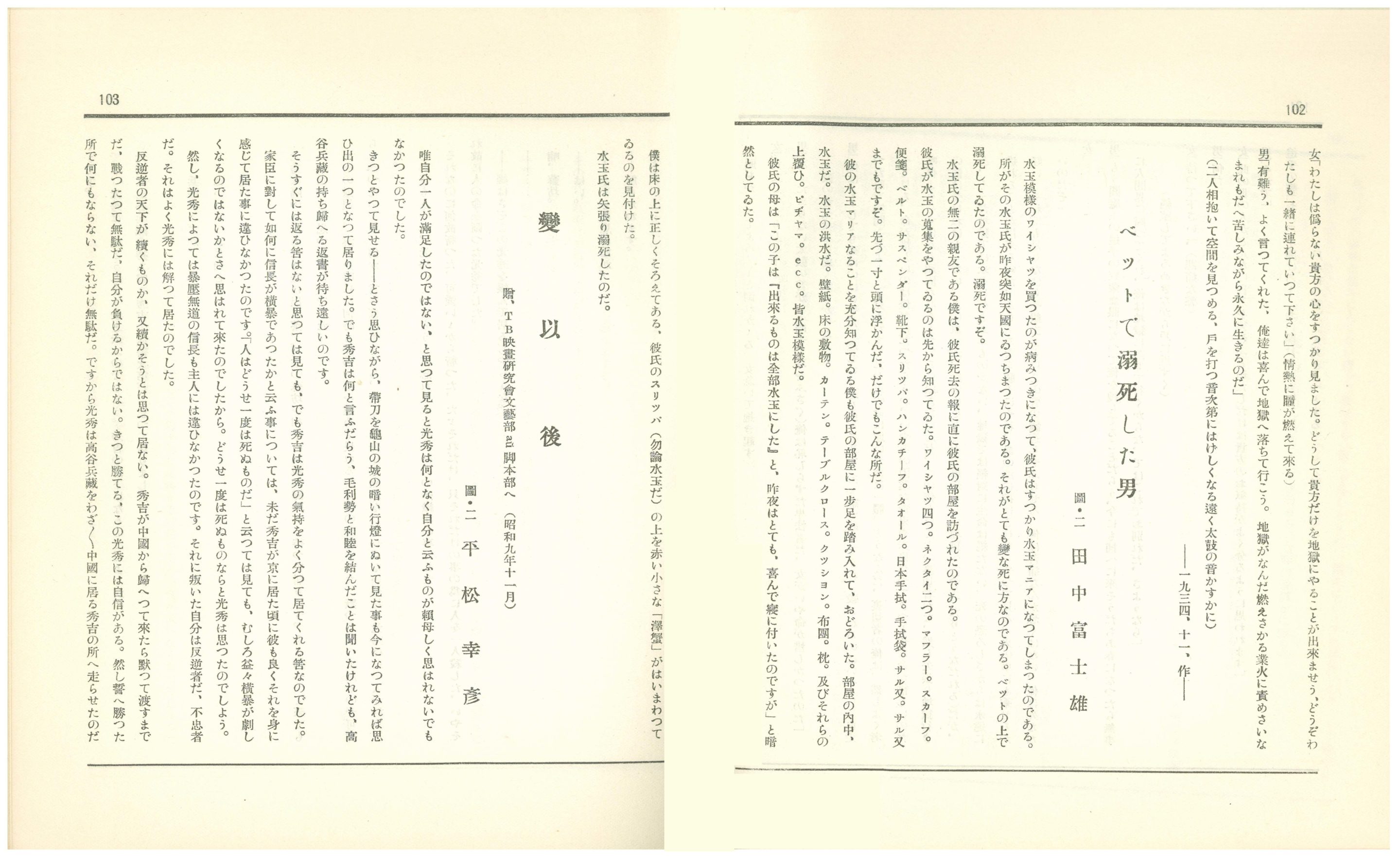

これら創作7編、いずれも作者の履歴も含めて興味は尽きないが、筆者としては一読、すっかり気に入った作があった。田中富士雄の「ベツトで溺死した男」である(なお、「ベツト」は寝台、ベッドのことだが、原文ママでご容赦を)。

誌面をpdfで開く

誌面をpdfで開く

ひどく短い。400字詰め原稿用紙に書き写すと、おおむね30行、1枚半ほどだから、まずは読んでもらえるとありがたいが、水玉模様のワイシャツを買ったのをきっかけに「水玉マニア」になった親友という着想からして、冴えている。

続く2行目では、昨晩、突如天国に行っちまったとあり、しかも「それがとても変な死に方なのである。ベツトの上で溺死してゐたのである。溺死ですぞ」と来るのだから、ぐっと引き込まれてしまう。

そこから急死の報に駆けつけた「水玉氏」の部屋の描写となり、着るものすべて、インテリアもすべて水玉模様、「部屋の内中、水玉だ。水玉の洪水だ」――というところで、筆者としては、おお、草間彌生さんの世界のようだと、感嘆した次第である。

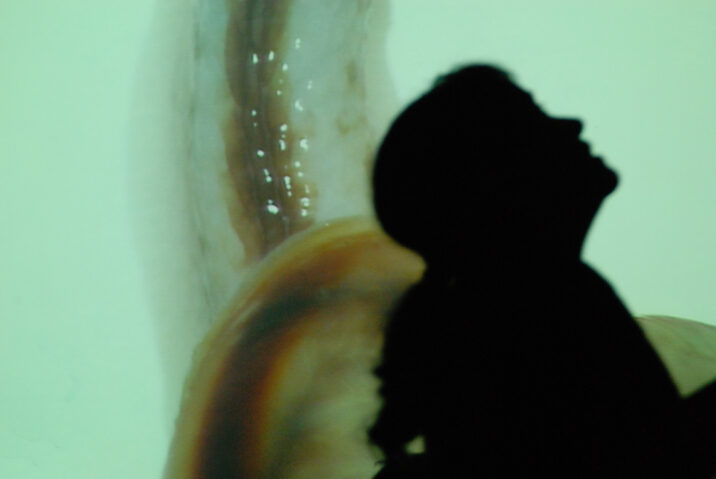

水玉模様と言えば、いわば草間さんのトレードマークで、特にニューヨーク時代、1960年代半ばには、水玉のボディペインティングによるハプニングを開始する。そこでのコンセプトは「自己消滅」。時代背景としてはベトナムの戦火拡大があり、無始無終、永遠なる水玉の世界に、自己=エゴを滅却しようとの呼びかけだった。

むろん田中富士雄が書いたのは、「消滅」ではなく死ではあるが、何やら「水玉氏」は部屋を埋め尽くす水玉の洪水に消えていったように読まれもして、のちに草間さんが提示するヴィジョンを連想してしまったのである。

こんな風にたかだか1枚半の小説を持ち上げれば、そこまでおもしろいかなと鼻白む向きもあろう。こともあろうに、世界的に活動する草間さんを引き合いに出すなど、ヨタもいい加減にせよとお叱りを頂戴するかもしれない。しかし、この短さにこそ意味がある小説であることは、指摘しておきたい。端的に言えば、大正末から昭和初めに流行した「コント」として書かれた小説と思われる。

いまとなっては、コントは「キングオブコント」のごとく、お笑いの一ジャンルと思われているが、かつては大いに注目を集めた文学形式だった。

柳沢孝子「コントというジャンル」(『文学』4巻2号、岩波書店、2003年)によれば、口火を切ったのは、フランス帰りの作家、岡田三郎で、まずは1924年、「二十行小説」を発表した。岡田の一文「コントの一典型」から、そのコント観を引けば、「写実派若しくは浪漫派の文芸」に対し、言うなれば「主知派の文芸」であり、「機智、機構、諷刺、皮肉、解剖、綜合、等、あらゆる知的作用をはたらかせて、人生を批評し、その結果たる新しき人生を、作品に具現する」ジャンルということになる(『文芸日本』1925年4月号、創刊号)。

この「主知派の文芸」という性格から、当時、台頭してきた新感覚派の作家たちも関心を寄せた。川端康成は岡田の見解に、好意的に応答した。「短篇小説の一傾向」という文章で、自分の考えるところでは「主知的であると同時に、主観的であると云へる」と指摘した上で、「私が短い小説を書いた気持もまた多少右のやうなものであつた」と明言している(同誌、同年6月号)。川端が言う「短い小説」とは、第1創作集『感情装飾』(金星堂、1926年)に収録される「掌の小説」のことである。

実作についても、『文芸日本』『新潮』といった雑誌がコント特集を組み、昭和初期まで書き継がれた。前衛美術の旗手、村山知義もいくつか発表している。やがては軽い読みものと化したとされるが、たとえば1937年にも、『詩とコント』という同人雑誌が刊行されていたほどである。33年、田中富士雄が書いた「ベツトで溺死した男」は、こうした時代の所産にほかならず、短さはもとより、知的なトーンからしても、コントという文学形式を念頭に書かれたとみるべきだろう。

興味をそそられた筆者は、田中の作と比べてみるべく、コント草創期の実作をいくつか探し、読んでみた。結果としては、控えめに言って、それらに優るとも劣らない。着想はもとより、語り口も申し分ない。さらに、最後に点じられた赤い「沢蟹」は視覚的に鮮やかで、帝美生らしさを感じさせもする。

田中富士雄の人物については紹介が遅れたが、山口県出身で、思う存分、学友会で活動した帝美生だった。演劇研究会や映画研究会に参加し、野球部員でもあった。なにより学友会雑誌部の部長をつとめ、学友会発行「帝国美術」6・7号(1936・37年)の編集に携わった。

その頃、雑誌部の仲間だったのが浅原清隆である。帝国美術学校系の前衛グループで、1936年に最初の展覧会を開く「表現」の中心人物にほかならない。さらに田中も学内の仲間と「ジュンヌ・オム」を結成し、38年に第1回展を挙行する。抽象とシュルレアリスムが並存していたグループで、田中は39年、第3回自由美術家協会展にも出品している。

先頃、板橋区立美術館などを巡回した「シュルレアリスムと日本」展の図録(青幻舎、2024年)には、「ジュンヌ・オム」展に出品された田中の作品図版が載っている。抽象的な絵画で、有機的な形態感覚はいくらかハンス・アルプを連想させる。帝国美術学校では、アルプへの関心も高かった。冒頭に触れた「鳥飼房子」の作者である荒木剛は、学友会発行「帝国美術」第5号(1936年)で、その詩を訳出している。(BKM)