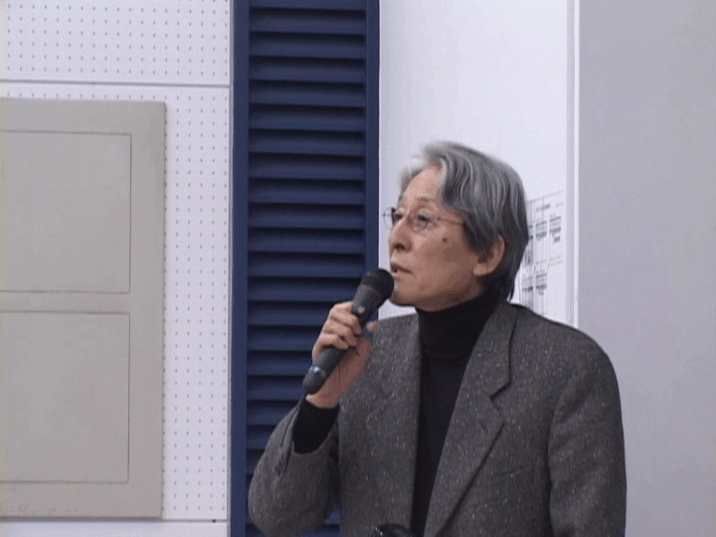

向井周太郎先生(1932–2024)は、早稲田大学大学院在籍中にウルム造形大学に留学し、マックス・ビルの薫陶を受け、帰国後、本学基礎デザイン学科創設の起案にあたり、基礎デザイン学科の教育に中心的な役割を果たされました。

ウルム造形大学などでフェロー等の立場でデザインとその研究活動をされるとともに、具体詩あるいは視覚詩の詩人オイゲン・ゴムリンガー、ハインツ・ガップマイヤー、哲学者であり具体詩の作家でもあるマックス・ベンゼをはじめとする交流のなかで、具体詩の運動に参加され、ドイツと日本の具体詩を交流させる展覧会の開催、具体詩の制作と紹介に尽力されました。

ドイツと日本をはじめとする世界中に広がる向井先生の人脈、水脈において向井先生の制作や研究は行われましたから、それらの人脈、水脈をどのように結びつけるかによって、向井先生の活動の位置づけや、関連する人々との関係は星座のように見る人によって違って見えてきます。

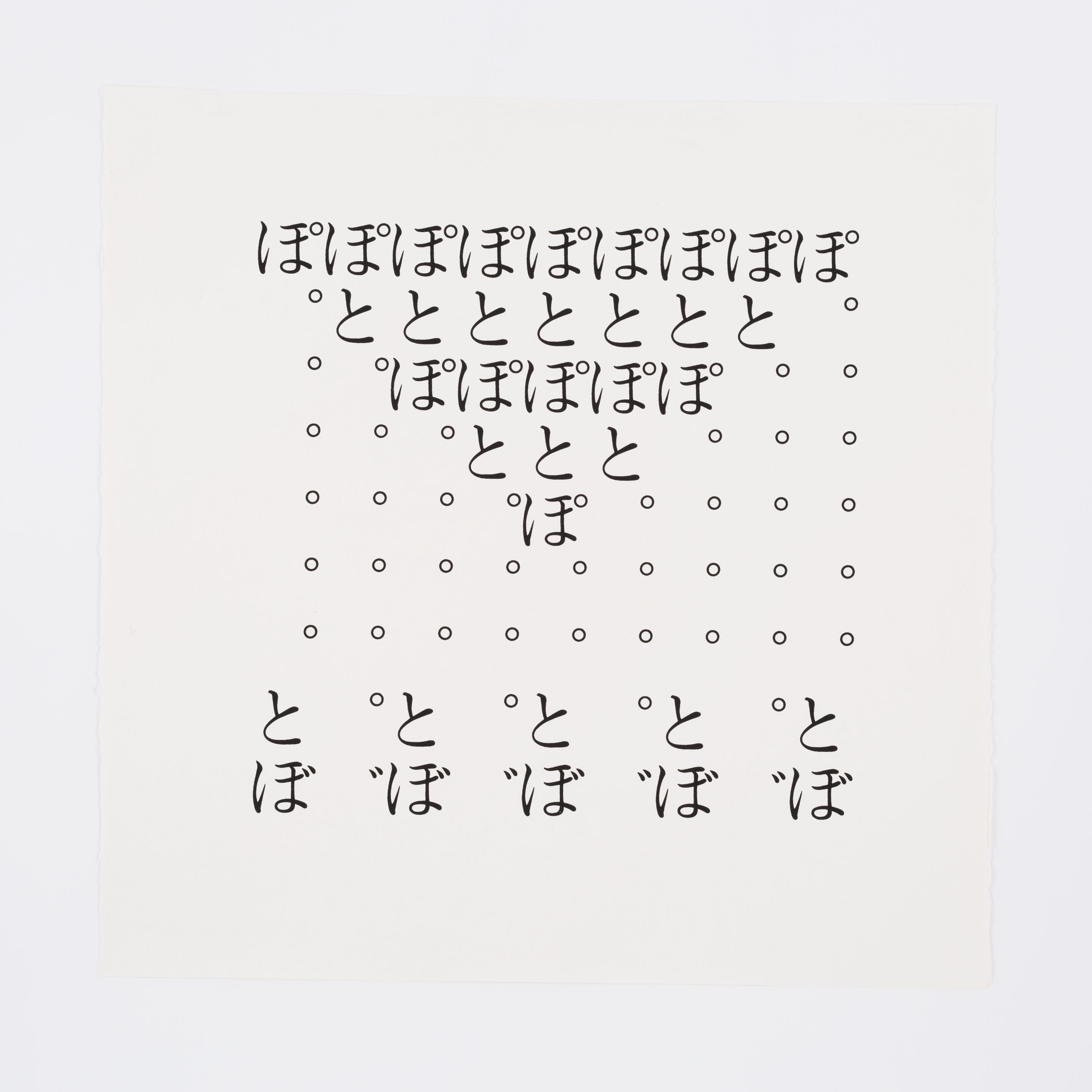

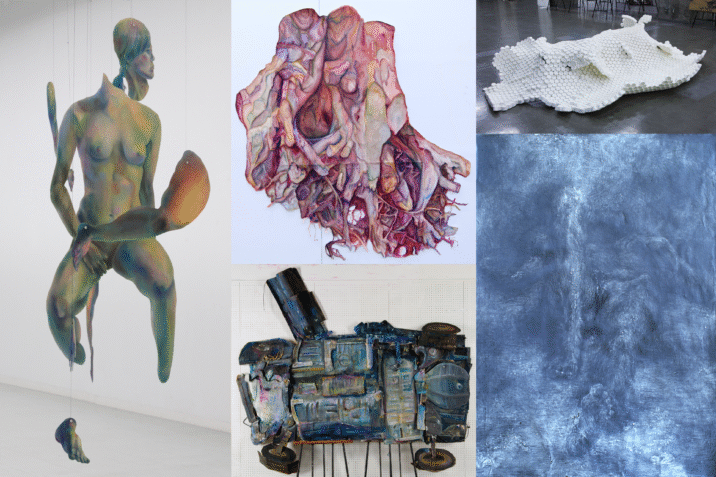

具体詩において「星座」は重要な概念です。見る人によって多様な結びつきを作ることができます。これは画面に配置された文字、音、単語、文に当てはめると、具体詩の第一の重要な特徴です。本展のタイトルはこの星座、コンステレーションに由来します。

また、それら文字や音の自由な組み合わせの結果は、現実とは異なる別の世界を呈示します。この別の世界は、ある対象や世界を描写、表現した世界ではなく、一つの自立した空間、自立した世界、つまり「具体的」な世界です。これが具体詩の第二の特徴です。

このほかにも具体詩の特徴はあります。みる者が作品から言葉の自由な組み合わせ、星座を作りながら、想像を広げることができれば、それは具体詩の鑑賞方法です。

向井周太郎《町》90✕90 cm、1966年(画像提供:武蔵野美術大学 美術館・図書館)

向井周太郎《町》90✕90 cm、1966年(画像提供:武蔵野美術大学 美術館・図書館)

向井周太郎先生はデザイン教育を通して、バウハウスからウルム造形大学にいたるデザイン理念・デザイン思想を再構築されましたが、そこには、J・W・フォン・ゲーテなどの西洋古典から現代科学に基づく形と色に関する形態学、C・S・パースをはじめとする知を総合するための記号学、20世紀初頭の前衛的な美術運動、そして今回展示する具体詩が重要な柱になっています。見方を変えれば、具体詩もまた、形態学、知識を総合する記号学、20世紀美術運動との関連の中において輝く星の一つであるということができます。

向井周太郎先生は、さまざまな展覧会やメディアにおいて、また個人的な交流においても具体詩を制作されました。それらの作品は展覧会や発表のたびに、自作の具体詩の選択と再制作を繰り返し、向井先生が2003年本学を定年退職の機会に、自作具体詩28点を選定し、渡辺広明氏によるシルクスクリーンで再制作し、本学に寄贈されました。その後、関係資料の一部も本学に寄贈され、それらは本学美術館・図書館に収蔵され、向井先生の具体詩理解のための重要な資料となっています。

この展示は、2019年にはじまった、本学共同研究「向井周太郎コンクリートポエトリーアーカイヴ研究」がもとになっています。この共同研究は向井周太郎先生の具体詩制作について、特にその人脈、水脈である、具体詩詩人、美術家、哲学あるいは文芸批評家を辿ることで、つまりそれらの人々との影響関係のもとで向井周太郎の制作とその思想を明らかにすることが目的でした。残念ながら、この共同研究はコロナ禍により進行は困難なものでしたが、過去に新国誠一展開催(2009年)の経験と実績があった本学美術館・図書館の支援により、本展覧会は実現にいたりました。

この共同研究には、原研哉、板東孝明、伊藤誠、松浦寿夫、シン・ヒーキョンが参加しています。また、本学美術館図書館の新見隆館長はじめ、沢田雄一氏、黒澤誠人氏には資料研究と展示を支援していただきました。また、本展覧会にあたっては、向井知子氏に会場構成とデザインを、平野昌太郎氏にビジュアルデザイン、岸紗英子氏に年表制作のご支援をいただきました。ご支援いただいた方々に感謝し、ご紹介します。

1955年東京都生まれ。武蔵野美術大学大学院造形研究科(修士課程)修了。1992年4月、本学に着任。研究テーマはデザイン理論・方法論とデザイン史。共著に『デザインに哲学は必要か』(武蔵野美術大学出版局、2019年)、共訳に『意味論的転回―デザインの新しい基礎理論』(エスアイビー・アクセス、2009年)ほか。