武蔵野美術大学における民具実測の展開

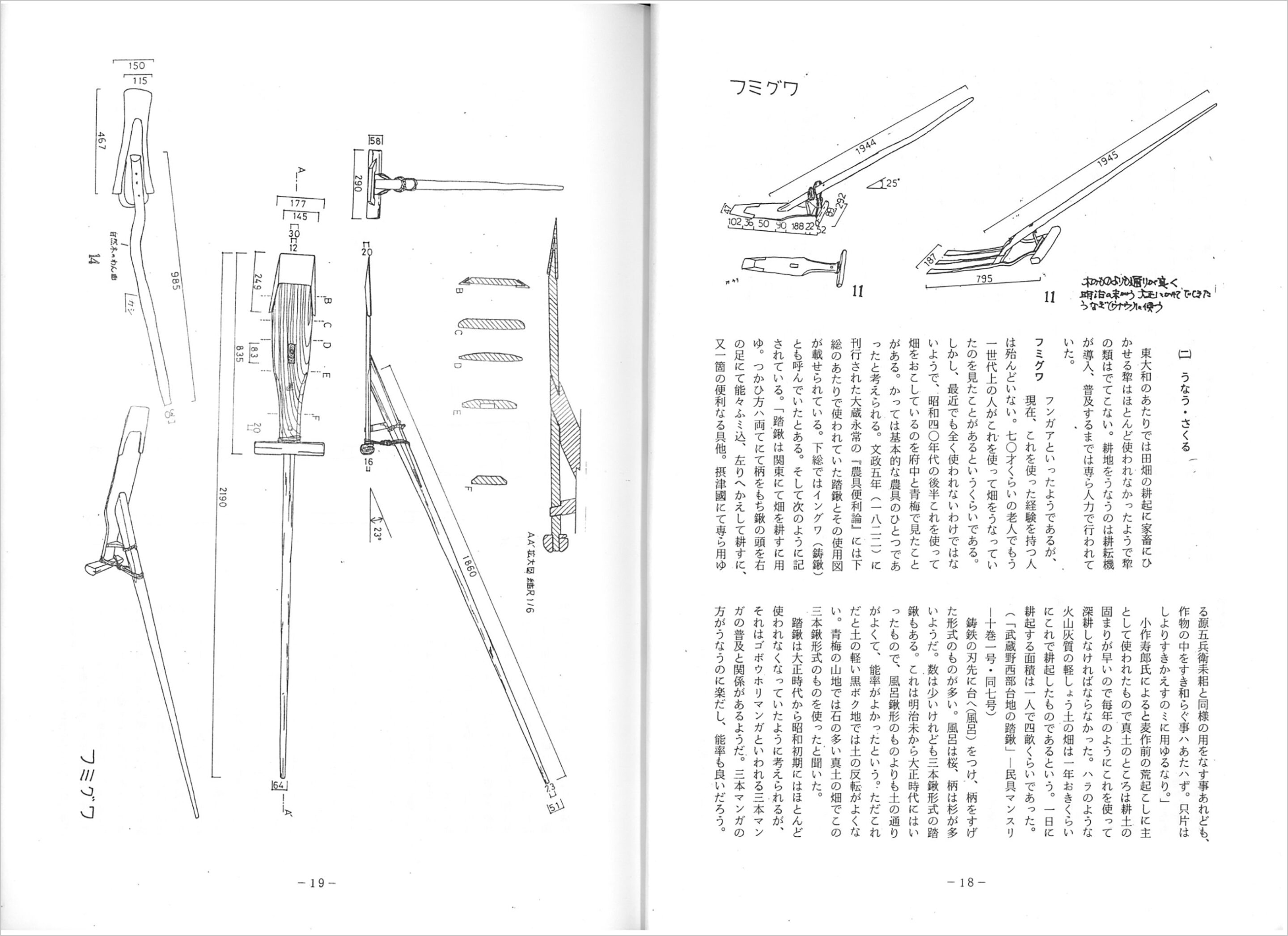

二風谷での実測図作成を経験したことが契機となり、私も学芸員資格取得を目指すことにした。私が受講した博物館実習は1978年から開始された東京都東大和市での民俗調査で、田村善次郎先生と相澤韶男先生が中心となって行われた。この実習には『アイヌの民具』刊行運動実測班に参加した学生のうち6名が含まれていた。宮鍋作造家の間取り調査や、所有生活用具の悉皆調査が実施された。この実習を介して、他の受講生たちと実測図の作成方法やスケッチによる表記の方法を共有していくことになった。悉皆調査の一環として、宮鍋家のおばあさんに道具の使い方などについて話を聞くことになったが、あまり話をしてくれなかった。困り果てて宮本常一先生に相談にいったところ、すぐに宮鍋家まで同行してくれた。宮本先生が「私は山口の百姓です」と話を切り出すと二人の間で会話が始まり、そのやりとりのなかで、私たちに対しても私たちが知りたかった内容を少しずつ話し始めてくれた。私たちは自分自身が何者であるのかを伝えることをしないまま、自分たちが知りたい事柄について一方的に聞こうとしていた。おばあさんが話したいことや聞きたいことについて聞く姿勢がなかったことに気づかされた。この実習は1982年まで継続され、その成果は、武蔵野美術大学生活文化研究会編『東大和の生活と文化』(東大和市教育委員会、1983)として公刊された。

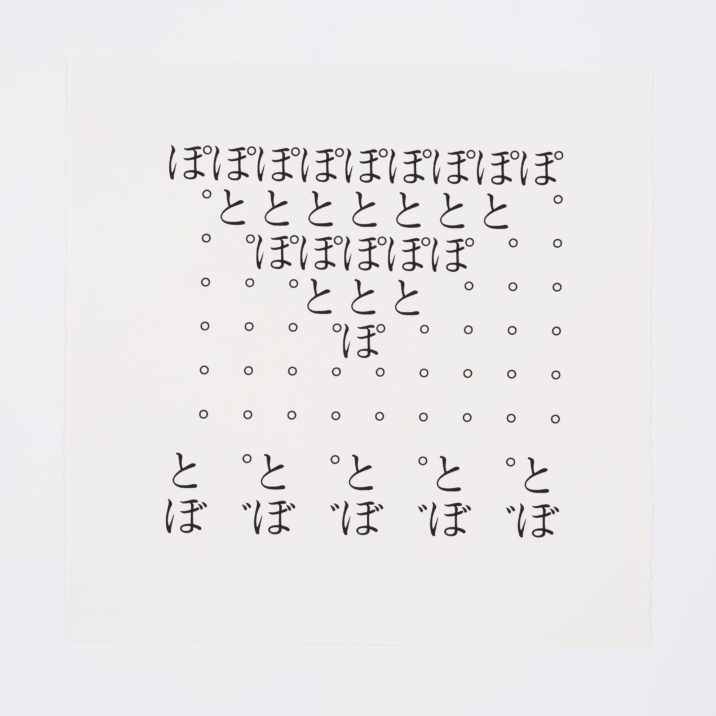

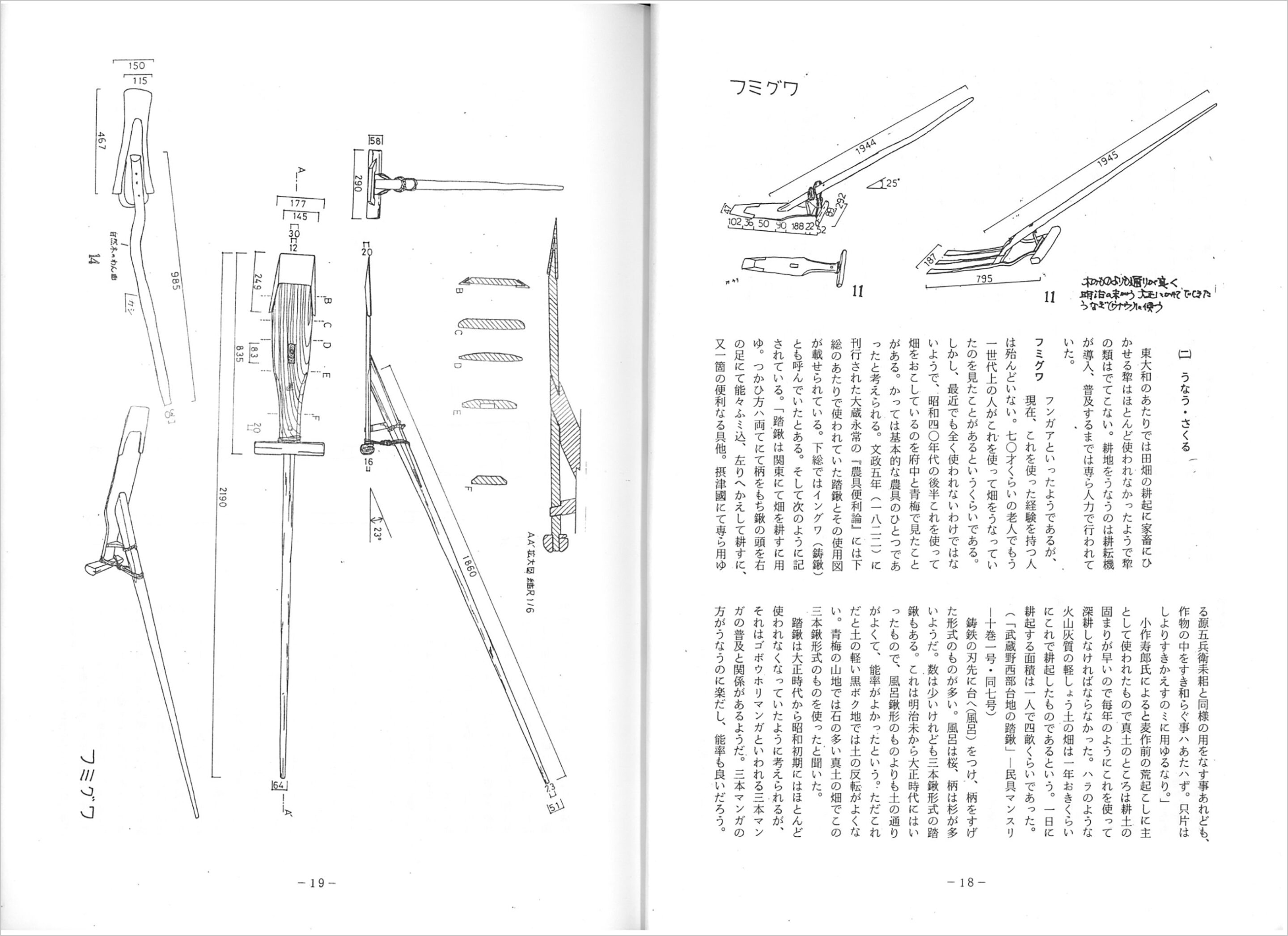

武蔵野美術大学生活文化研究会編『東大和の生活と文化』東大和市教育委員会、1983年

武蔵野美術大学生活文化研究会編『東大和の生活と文化』東大和市教育委員会、1983年

著者が担当した実測図「フミグワ」(p. 18–19)

1978年のアイヌ民具の実測から82年までの東大和市での実習、この4年間に生活文化研究会のメンバーを核にして、学芸員資格取得を目指す学生たちの間で実測図の作成方法が継承されていくことになった。こうして、「民具の実測図が描ける学生」が武蔵野美術大学から輩出されることになったのである。

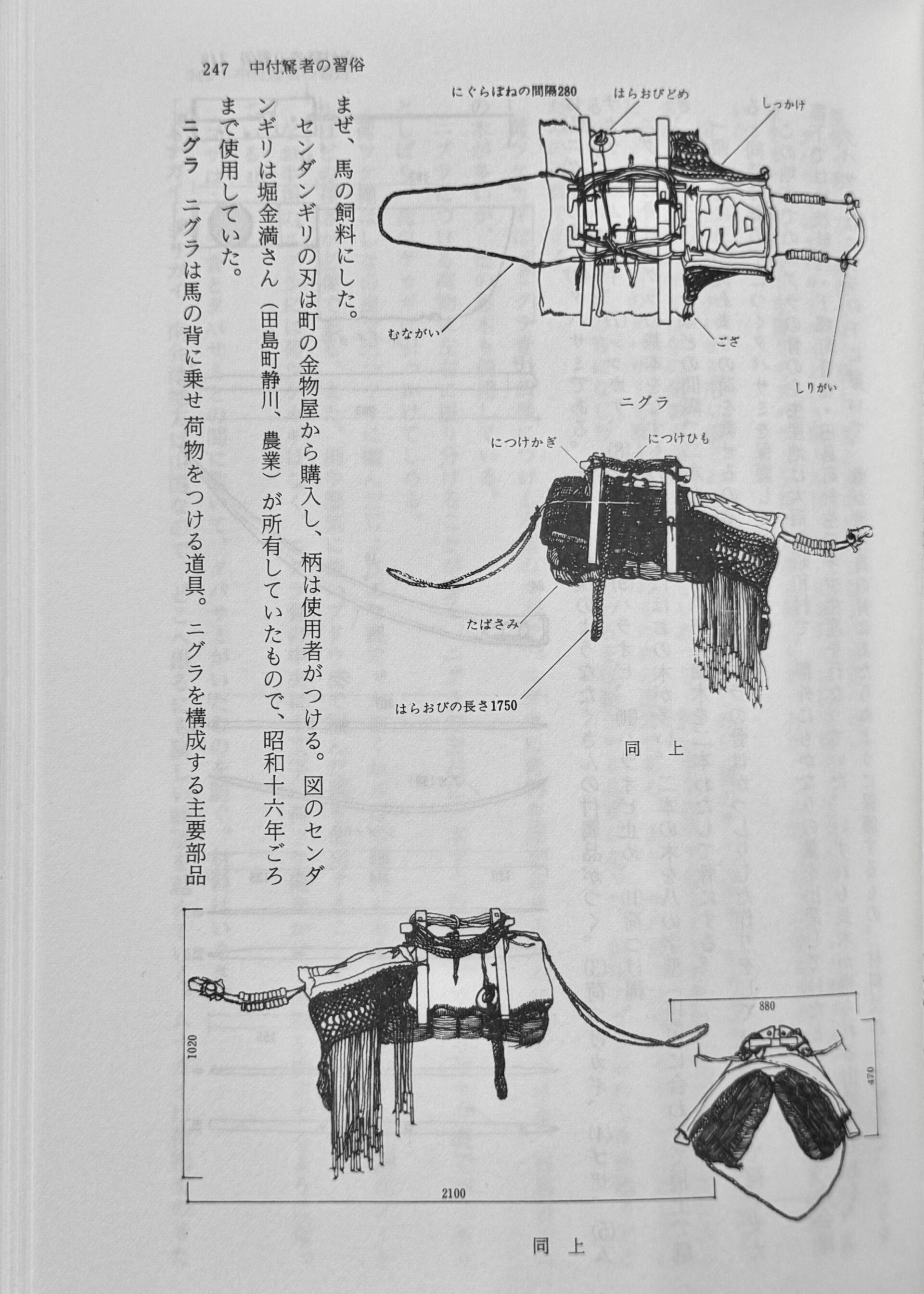

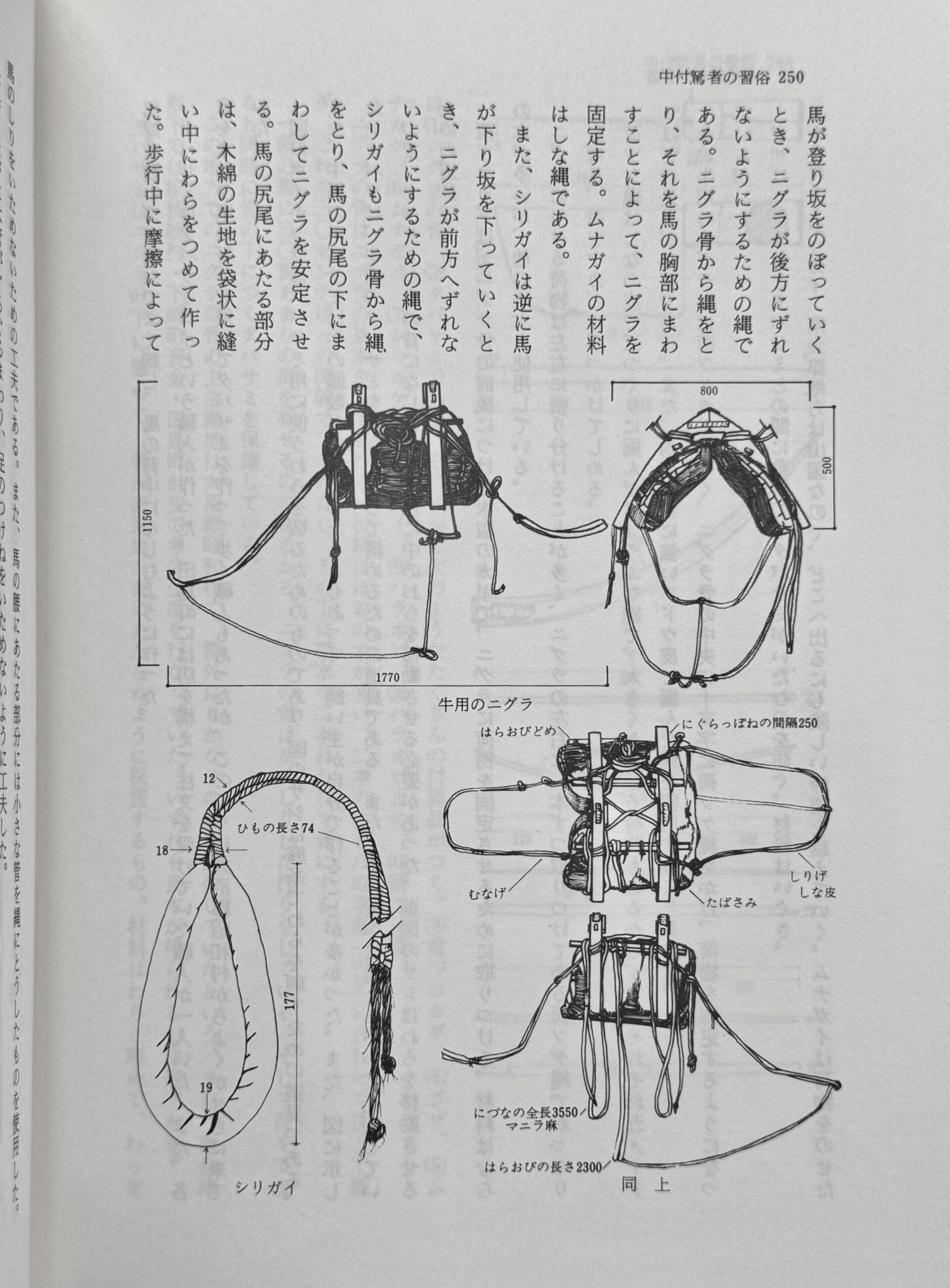

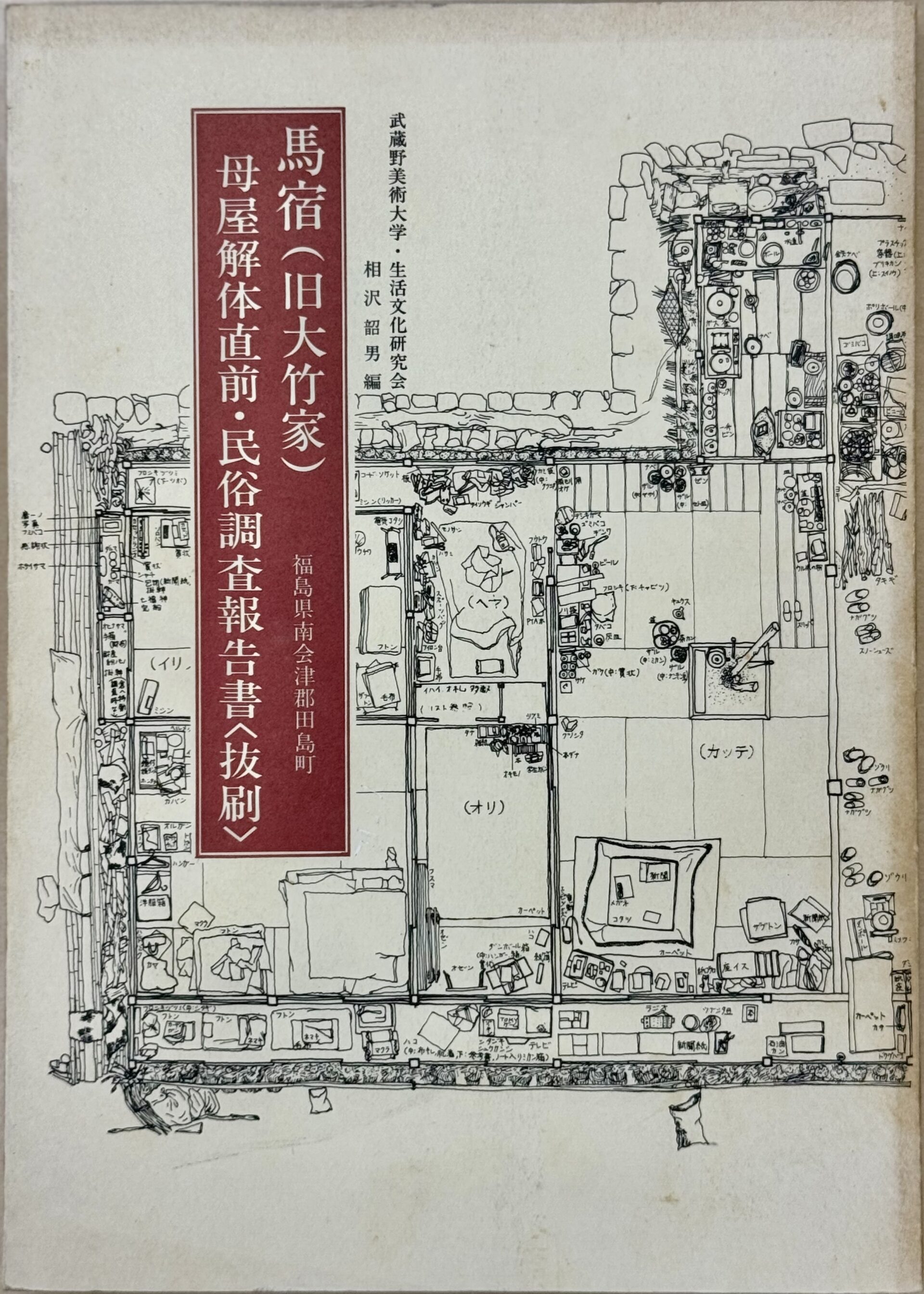

『アイヌの民具』刊行直後に、非常勤講師として武蔵野美術大学で考古学を講じていた文化庁の木下忠調査官と大学を退職したばかりの宮本先生とが、研究室で「こうした図面が全国の博物館や資料館で描けるようになればよい」と話していたことがあった。そして、そのことを実現すべく私の周囲でも様々なことが起きた。先輩たちのなかには博物館に就職していく方があったし、私も在学中に木下先生の紹介で、いくつかの教育委員会や博物館から実測図の作成のアルバイトの要請を受け、民俗調査報告書に掲載する民俗資料の作図を依頼されることになった。さらに、実測図が縁で、相澤先生の指導の下で『中付駑者の習俗』に掲載する実測図作成作業に参加した。この時作成した実測図は、「奥会津の山村生産用具」の重要有形民俗文化財指定のための資料となった。また、福島県下郷町大内宿の重要伝統的建造物群保存地区指定のための民家の間取り計測などの準備作業を担当した。前者には二風谷経験者の千代田憲子さんも参加していた。大学在学中は彫刻学科の学生として塑像制作や木彫制作に専念していたが、長期の休暇期間は各地の教育委員会で民具整理や実測図の作成に従事することを続けながら卒業を迎えることになった。

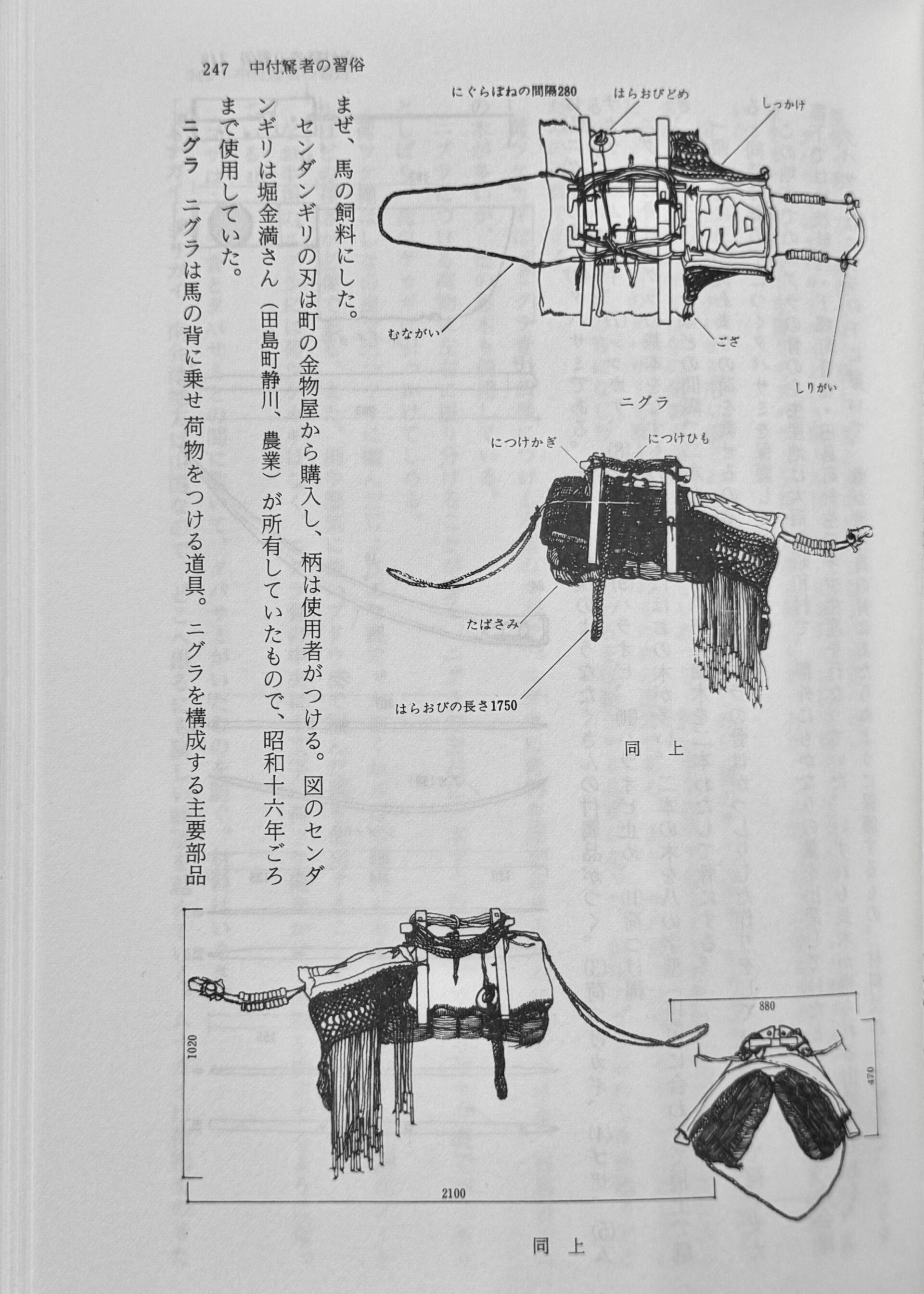

文化庁文化財保護部編『中付駑者の習俗(無形の民俗文化財記録第25集)』1979年

文化庁文化財保護部編『中付駑者の習俗(無形の民俗文化財記録第25集)』1979年

著者が担当した実測図「ニグラ」(p. 247、250)

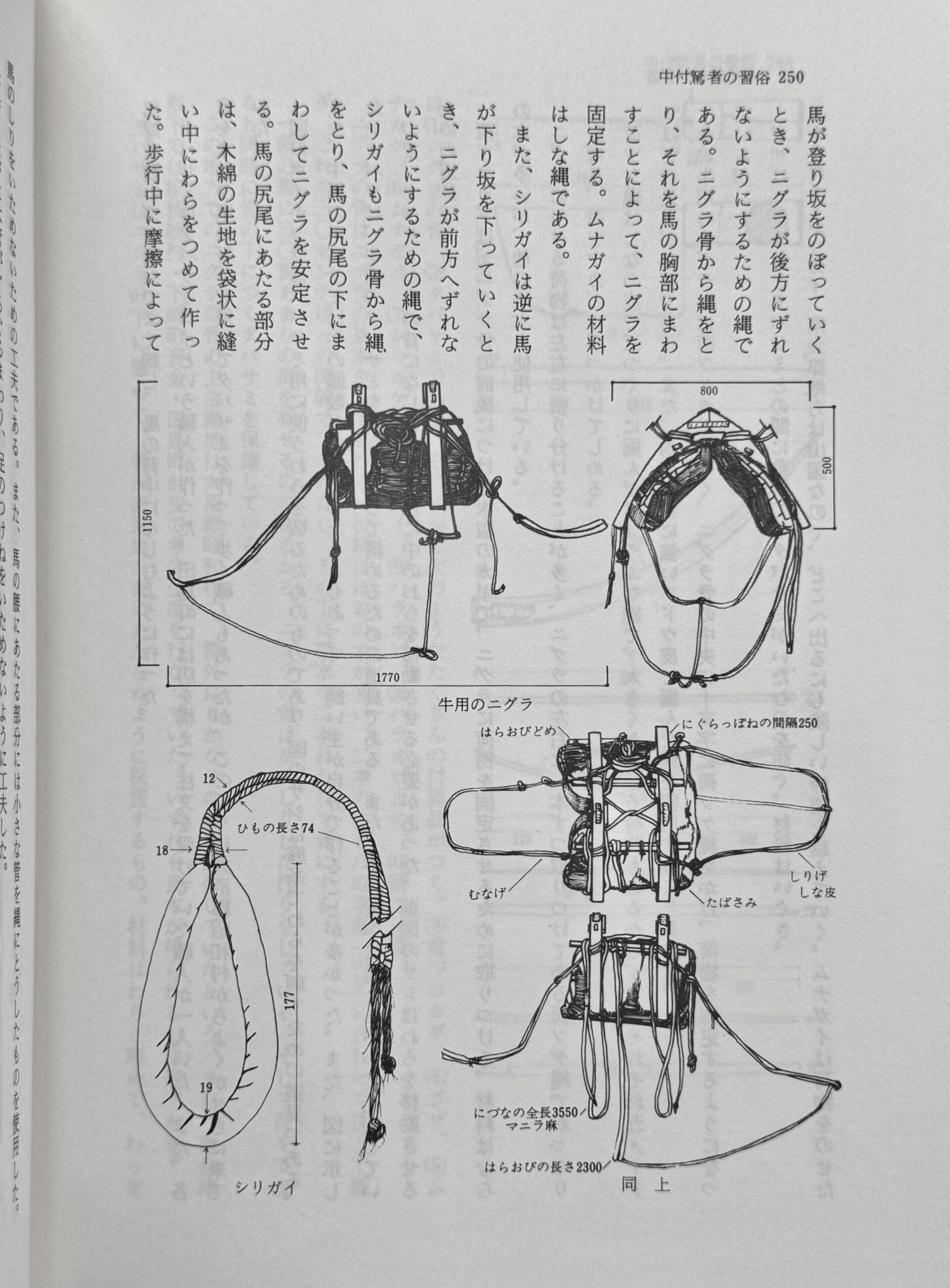

武蔵野美術大学生活文化研究会 相澤韶男編『馬宿(旧大竹家)母屋解体直前・民俗調査報告書』田島町教育委員会、1988年

武蔵野美術大学生活文化研究会 相澤韶男編『馬宿(旧大竹家)母屋解体直前・民俗調査報告書』田島町教育委員会、1988年

卒業前に宮本先生からはがきが届いた。卒業後の進路を心配する内容であった。美大に進学しながら、卒業時の進路が変わってしまったことについて、「彫刻を続けるのか、民俗学の方向にすすむのか」という趣旨であった。「もし後者を選ぶのであれば観文研に来なさい」と結ばれていた。宮本先生は、宮本先生の下に集まった学生たちに対して同様の心配をされていたのだろうと思う。すぐに宮本先生が所長を務めていた日本観光文化研究所(観文研)註1を訪ねて、学芸員となることを目指したいこと、そのために大学院に進学することを考えていることを先生に伝えた。進学先は筑波大学大学院で川喜田二郎先生の下で学びたいと伝えた。川喜田先生と宮本先生とは観文研設立時からのつながりがあり、先生は大変喜んでくれた。「川喜田先生の退官に間に合うようにすること」、「受験期間は観文研で調査をすること」を勧めていただいた。大学入学時に宮本先生に出会ったことで大きく変わった進路は、卒業時にその方向を確定させることになった。

「わしが知恵をつけてやるから志摩をやれ」

1980年度は受験期間と位置づけ、観文研で様々な経験を積むことで、進学後の研究課題や学芸員を目指す志向をより明確なものにしていくことを目指した。観文研在籍中には、4月から7月末までの志摩民俗資料館註2設立準備作業と、11月25日から12月18日まで実施された国立民族学博物館のための全国和船収集事業に参加した。前者は3ヶ月余の期間で近鉄興業株式会社が所有するボーリング場施設を改修し、旧志摩五町を対象とした民俗資料館を開館させるという事業で、4月から現地での民具収集を担当することになった。二風谷での実測作業を経験していた田辺律子さんと一緒に資料収集のために地域内を走り回った。当初は資料提供者もわずかで、戸別に協力や資料提供をお願いしてまわった。「何でもください」とお願いしたところ、子犬を3匹もらって帰ることもあった。

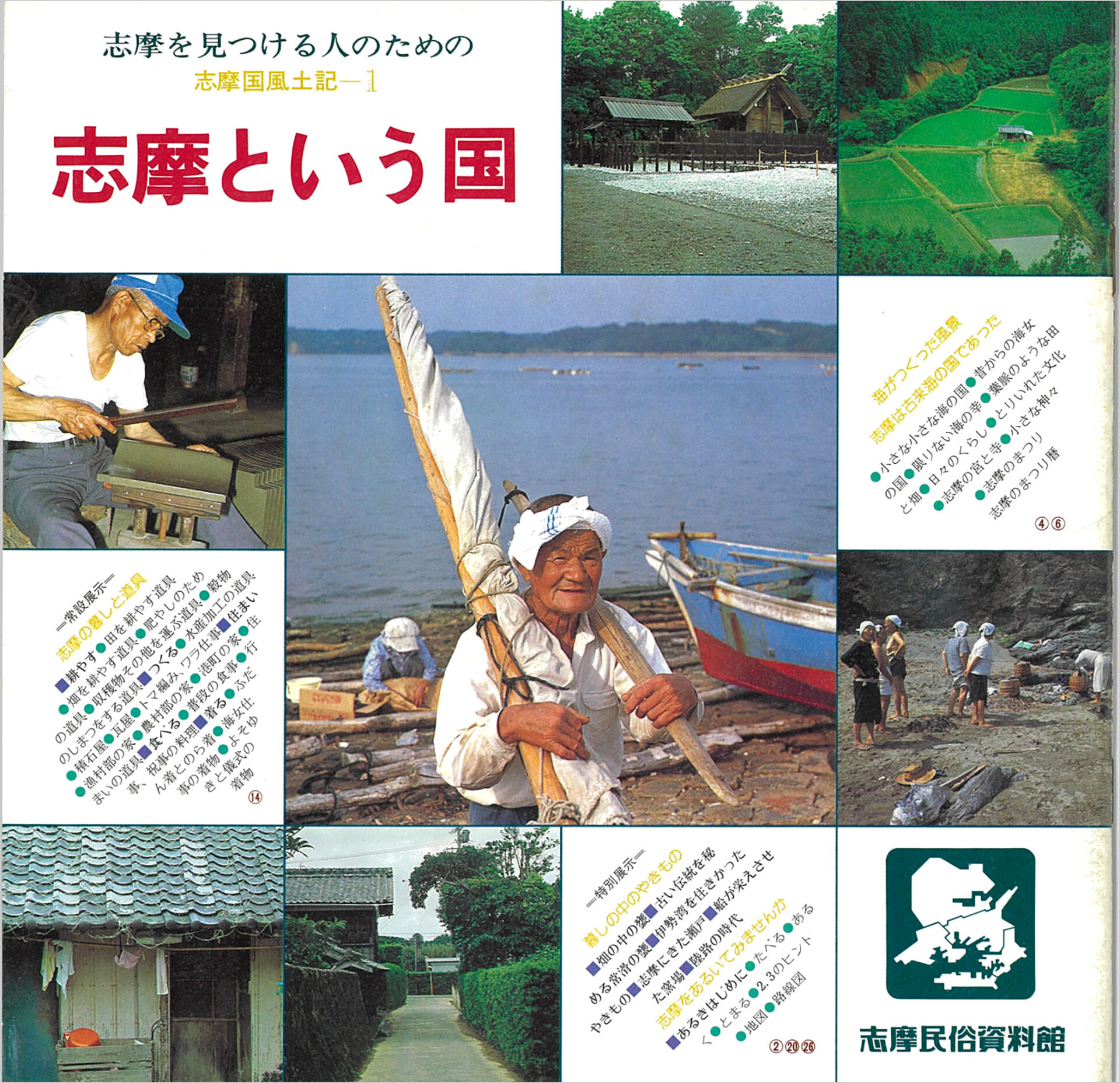

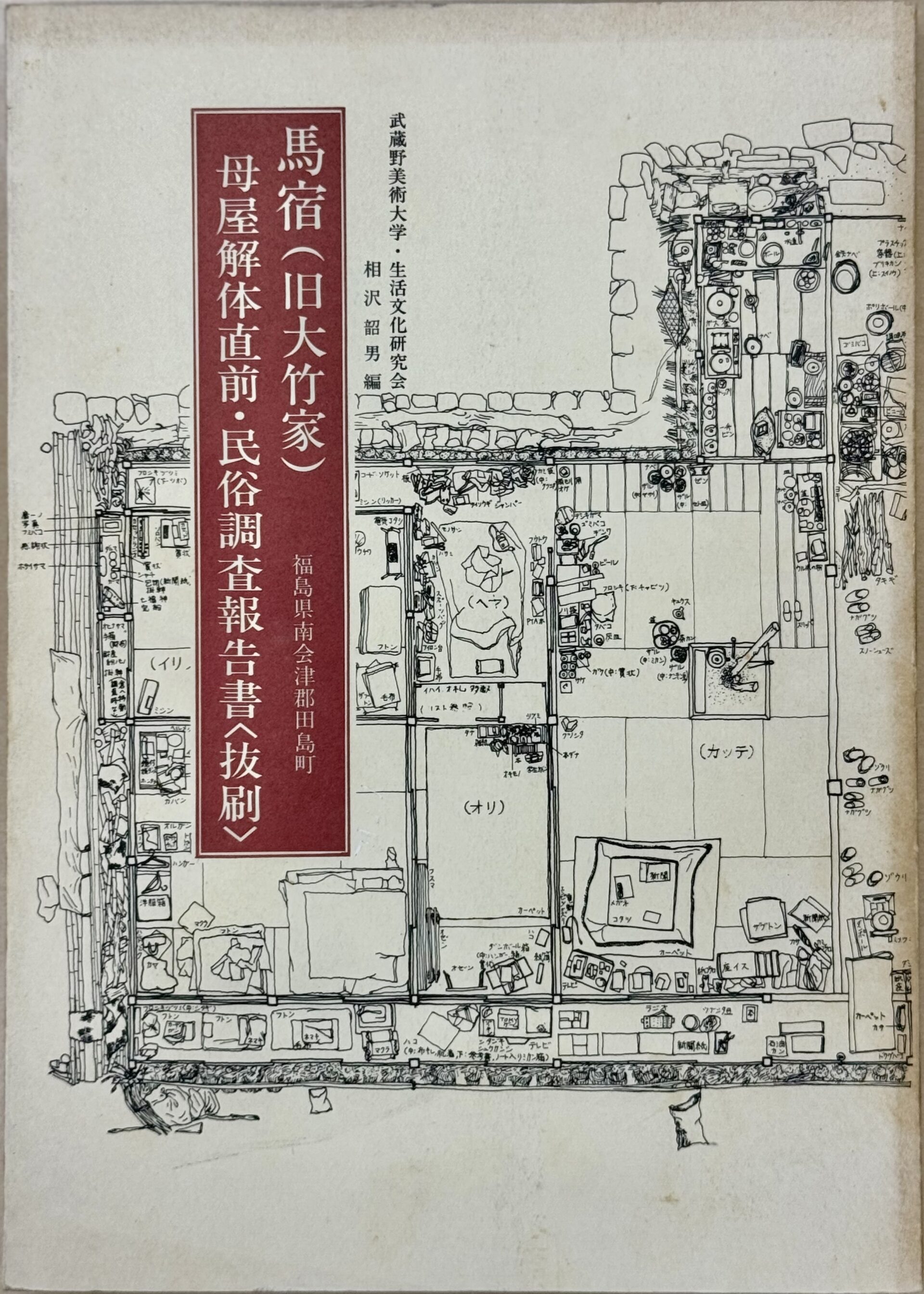

「志摩という国」志摩民俗資料館パンフレット

「志摩という国」志摩民俗資料館パンフレット

観文研総がかりで実施されたこの事業では、工藤員功さんや谷沢明さんに現地での指導をしていただき、宮本先生も何度か現地に来られた。私たちの現地宿舎に泊まっていただいた折には、進学後の研究課題について、「わしが知恵をつけてやるから志摩をやれ」と示唆をいただいた。また、当時の志摩五町の範囲はほぼ旧志摩國の範囲にあたること、旧国単位での資料を収集することの意義などを教えていただいた。宮本先生の退職理由が体調の問題であったことを知ったのもこの時期であった。

志摩民俗資料館設立準備作業の合間に阿児町賢島の宿舎で宮本常一先生の指導を受ける筆者と仲間たち 1980年(撮影:谷沢 明)

志摩民俗資料館設立準備作業の合間に阿児町賢島の宿舎で宮本常一先生の指導を受ける筆者と仲間たち 1980年(撮影:谷沢 明)

また、全国和船収集事業では森本孝さんに指導していただいた。全国で9回実施された収集作業の第4回にあたるもので、収集地は青森県下北半島から宮城県気仙沼市までの範囲で、六ヶ所村泊の丸木舟などを収集した。行程の途中で対象地域の範囲を二分して収集することになり、私は下北半島北部を担当することになった。車で移動している間は二人で車中泊をしていたが、一人になってからは乏しい旅費を意識しながらの調査となった。突然の来訪者に漁船や漁具を提供してくれる人はなく、無為な日々を送ることになった。12月の下北半島は連日の吹雪で夕刻にはどの家も戸閉めとなるので、大間町の電話ボックスで一夜を過ごすことにした。電話ボックス前の酒屋でカップめんとカップ酒とを購入し、電話ボックス内で胡坐をかいてみたところ両足はすっぽり収まり、電話帳の台は小さなデスクとなった。試しに自宅にコレクトコールをしてみるとこれもうまくいった。

翌朝、漁港周辺を歩き出すと、誰も見ていなかったはずなのにすっかり有名人になっていた。こちらから挨拶をする前に「どこから来た」「何しに来た」と誰からも聞かれ、この日はたくさんの漁具が集まった。自分自身が被調査者となってしまったことで周囲から問いただされることになり、自分から調査内容について切り出すことも自己紹介することも必要がなくなった。役場の広場で閉庁時刻まで収集資料の基礎データの整理作業をして、暗くなった雪道を同じ電話ボックスまでもどり、前夜と同様に酒屋でカップめんなどを購入した。店主がこれを使いなとダンボール箱を渡してくれた。店主は店を閉めた後も何時までいるのかと様子をみていたのだという。私のことを周囲に伝えていたのはこの店主だった。ダンボールのおかげで隙間風とガラスの結露で背中が濡れることがなくなり、二晩目はより快適に過ごせた。

この調査時には宮本先生は入院されていて、翌年の1981年1月30日に逝去された。訃報を聞いたのは筑波大学の掛谷誠先生の研究室で事前の研究指導を受けていた時だった。宮本先生と面識のあった掛谷先生は「チャーミングな人やったな」と語っていた。先生の死因は胃癌で、享年73歳だった。葬儀は2月2日に国分寺市の東福寺において弟子葬で執り行われた。こうした一年を経て、春から筑波大学大学院修士課程環境科学研究科で学ぶことになった。

志摩地方での潜水漁調査

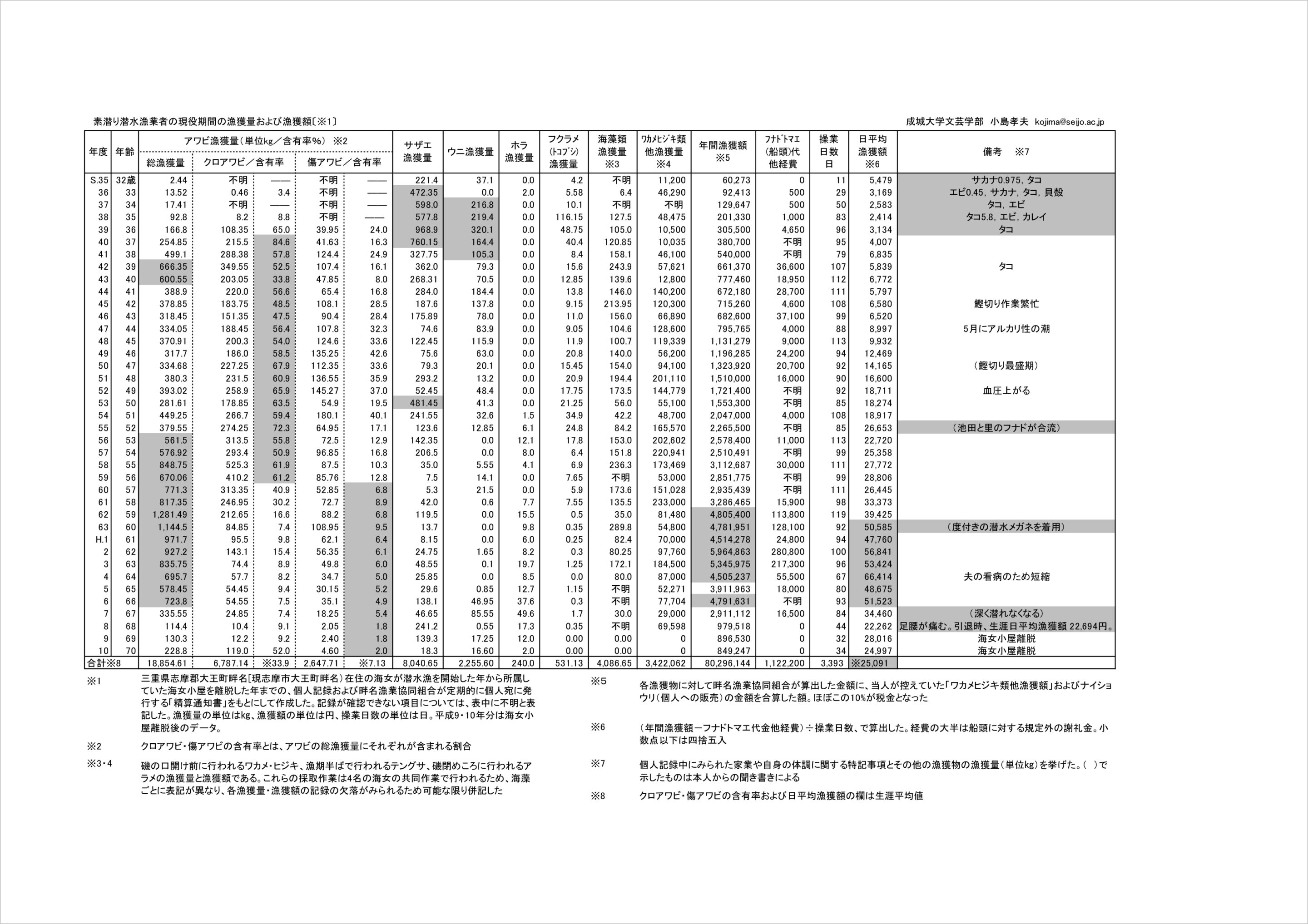

大学院では掛谷先生の下で生態人類学の研究手法を学んだ。志摩地方の海女集団を対象に参与観察を中心とした調査を続けた。従来の民俗学の聞き書きを核とした定性的調査方法に加えて、定量的調査を加えていくことを経験した。22名の海女の潜水採捕作業を毎日一人ずつ観察することで、潜水回数や潜水時間、採捕物などとの関係を分析し、加齢と熟練の関係を明らかにすることを研究課題とした。

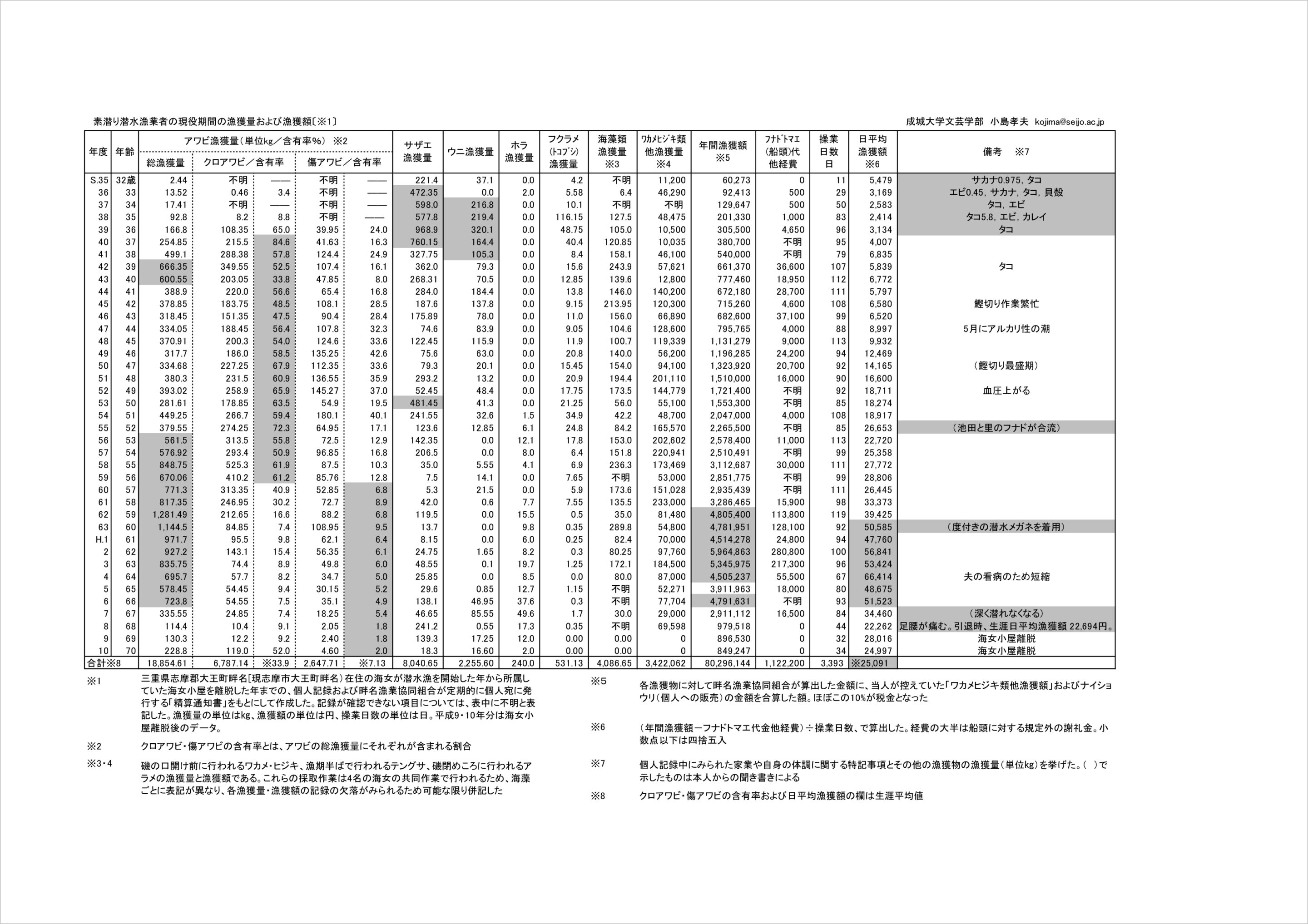

毎週のゼミは18時から始まり0時を目安に終わるのが常で、各自がフィールドから持ち帰ったデータを基ににぎやかな議論が行われた。掛谷先生の精緻なコメントと川喜田先生の「データをして語らしめよ」というコメントとが、学生たちをフィールドに向かわせていた。当初の研究課題は22人の集団内を対象にしたものであったが、住み込み調査をさせていただいていた浜口律子さんが毎日の採捕記録を記していることがわかり、大学院修了後も浜口さんの引退まで調査を続けた。素潜り潜水漁に従事する海女の一生の稼ぎを、水揚げ記録をもとに、体力・漁場に関する知識・採捕技能という視点から分析した。自然環境に働きかける潜水漁においては、熟練期が60歳台に現出していることを明らかにすることができた。「志摩をやれ」と示唆をいただいた宮本先生に報告できる成果となった。通い続けるという調査方法は相澤先生からの訓えでもあった。

小島孝夫「素潜り潜水漁業者の現役期間の漁獲量および漁獲額」1960–1998年(調査報告)

小島孝夫「素潜り潜水漁業者の現役期間の漁獲量および漁獲額」1960–1998年(調査報告)

pdfで開く

実測図作成の「愉しさ」を博物館で伝える

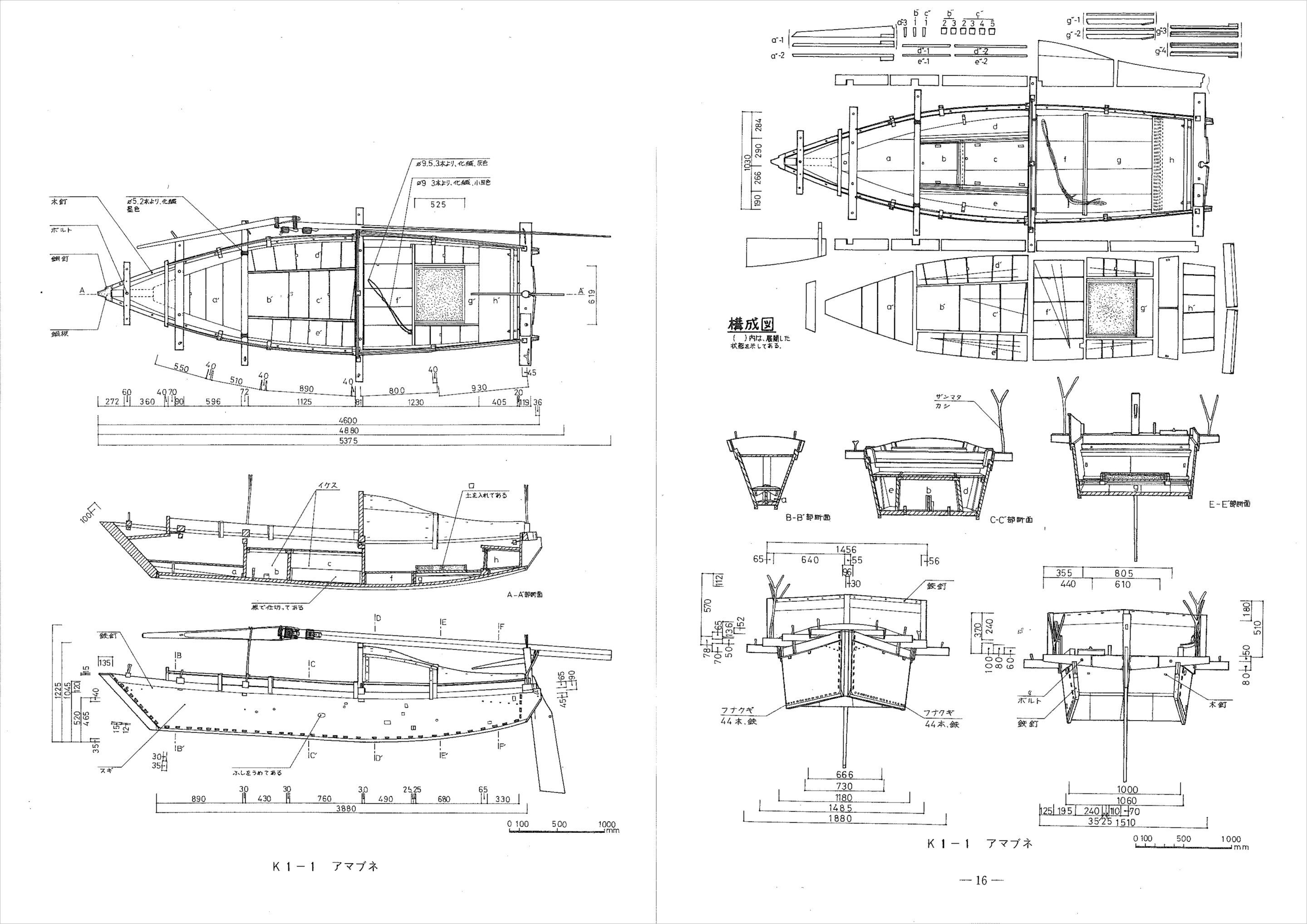

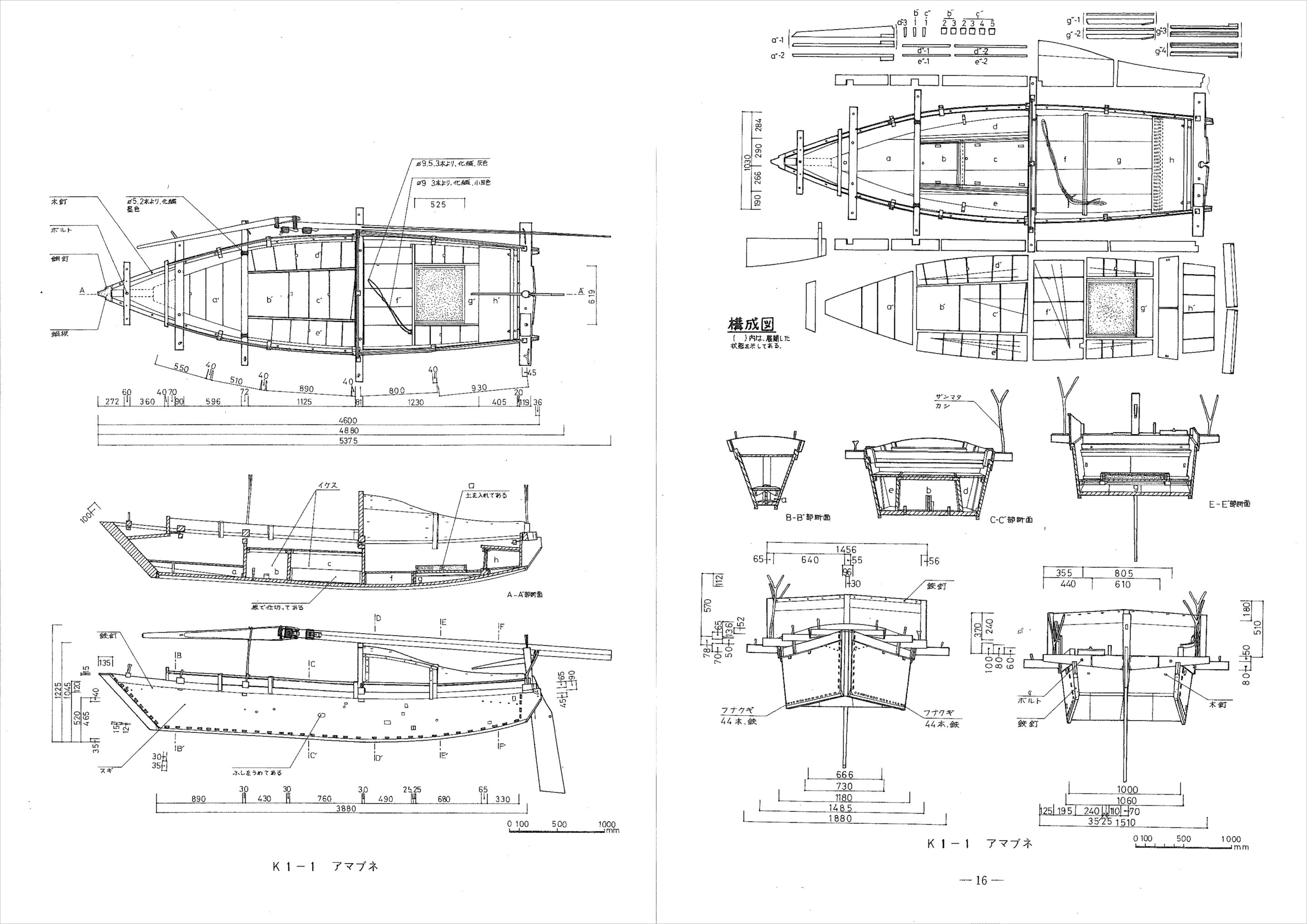

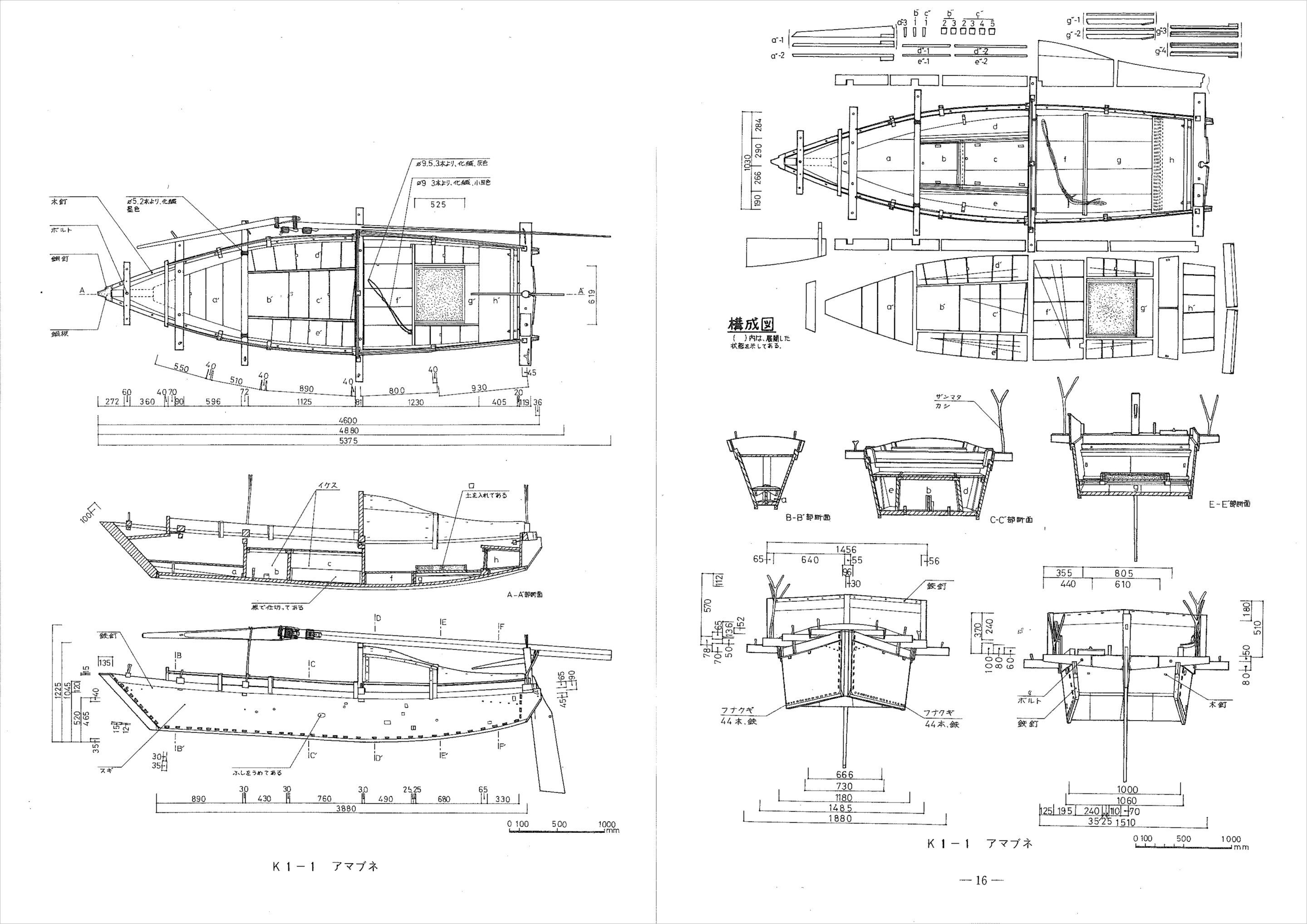

私自身も大学院修了後は博物館に勤務することになった。11年間にわたり千葉県の県立博物館3館に勤務したが、その大半は千葉県立安房博物館註3での勤務であった。大学院在学中に、収蔵資料の重要有形民俗文化財指定を目指していた安房博物館での実測図作成のアルバイトを始め、アルバイトを続けながら千葉県の学芸員採用試験を受けることになった。アルバイトとして最初に取り組んだのがアマブネ(海士船)の実測で、完成した図面は学芸課職員を驚かせることになった。

筆者によるアマブネ実測図 1981年

筆者によるアマブネ実測図 1981年

就職後の事務分掌は、実測図作成計画を作成し、2000余点の漁撈用具の実測図を4年間で完了させることであった。アルバイト段階では個々の実測図を完成させることが目的であったが、着任後は計画どおりに作業を完了させるための年次計画とその計画を実現させるための仲間づくりが目標となった。学校関係者などの伝を頼って、退職した教員や主婦の方がたに集まってもらい、実測図の作成方法の基本や作図用具の取り扱い方についての講習期間を設け、さらに興味や関心を寄せてくれた方たちに実際に計測作業や縮小作業を経験してもらった。実測の方法を覚えてもらうこと以上に、実測図という手法で何を記録するかを理解してもらうことを念頭におくことになった。実測図を作成する愉しさは、作図者が発見した情報を第三者と共有していくことである。私自身が学生時代に二風谷で経験したのも、この愉しさを仲間と共有することであった。安房博物館での実測図作成作業は、実測図を完成させることが第一義であったが、その実現のために対象資料から様々な情報を発見し、それを正確に記録しようとする人たちを養成することであった。

こうした試みを経て「房総半島の漁撈用具(2144点)」は1987年に重要有形民俗文化財に指定された。当時の文化庁の担当者は前述の木下忠主任調査官であった。木下先生は本務をとおして各地の民具研究者間の連携を試みていた方で、日本民具学会註4の設立、『日本民俗文化体系 技術と民俗(上・下)』(小学館、1985)の編集、『民具調査ハンドブック』『民具研究ハンドブック』(雄山閣出版、1985)の編集を介して民具実測の意義と必要性を啓蒙し、文化庁の重要有形民俗文化財の指定要件として実測図の作成を定めていくことに尽力していた。文化財行政における民具実測図の作成は、文化庁調査官たちの現地での検収作業と上記の啓蒙文献の刊行とにより定着していくことになった。民具の実測作業は、日常卑近の生活用具を民俗資料として標本化するための試みとして評価されたが、作図者を養成し実務にあたってもらうためには時間と予算が必要となった。実測作業が各地の自治体等で受容されるまでの過程では、私たちは「『アイヌの民具』の残党」と揶揄されることもあった。

大学で実測図を教える

1996年4月に成城大学文芸学部に転出した。同時に採用された教員は4名で、武蔵野美術大学から転出された佐野みどり先生とご一緒だった。日本美術史専攻の佐野先生と私は学芸員課程の博物館実習を担当することになり、学芸員課程受講生に対して有意義な実習内容を準備することに腐心していくことになった。その結果、民俗・美術・考古の三分野から二つを選択する従前の実習方式に、現地での調査実習を加えることになった。

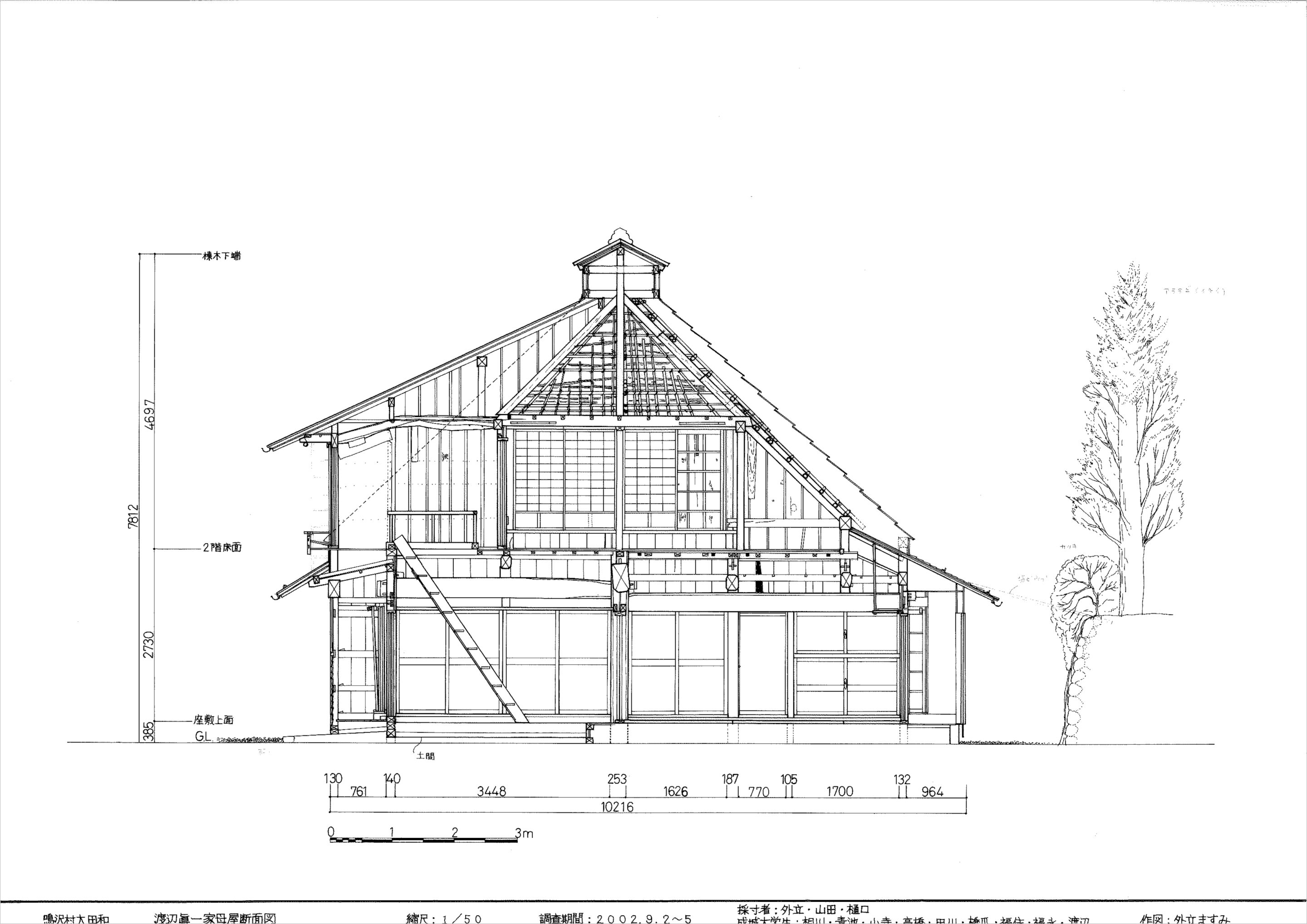

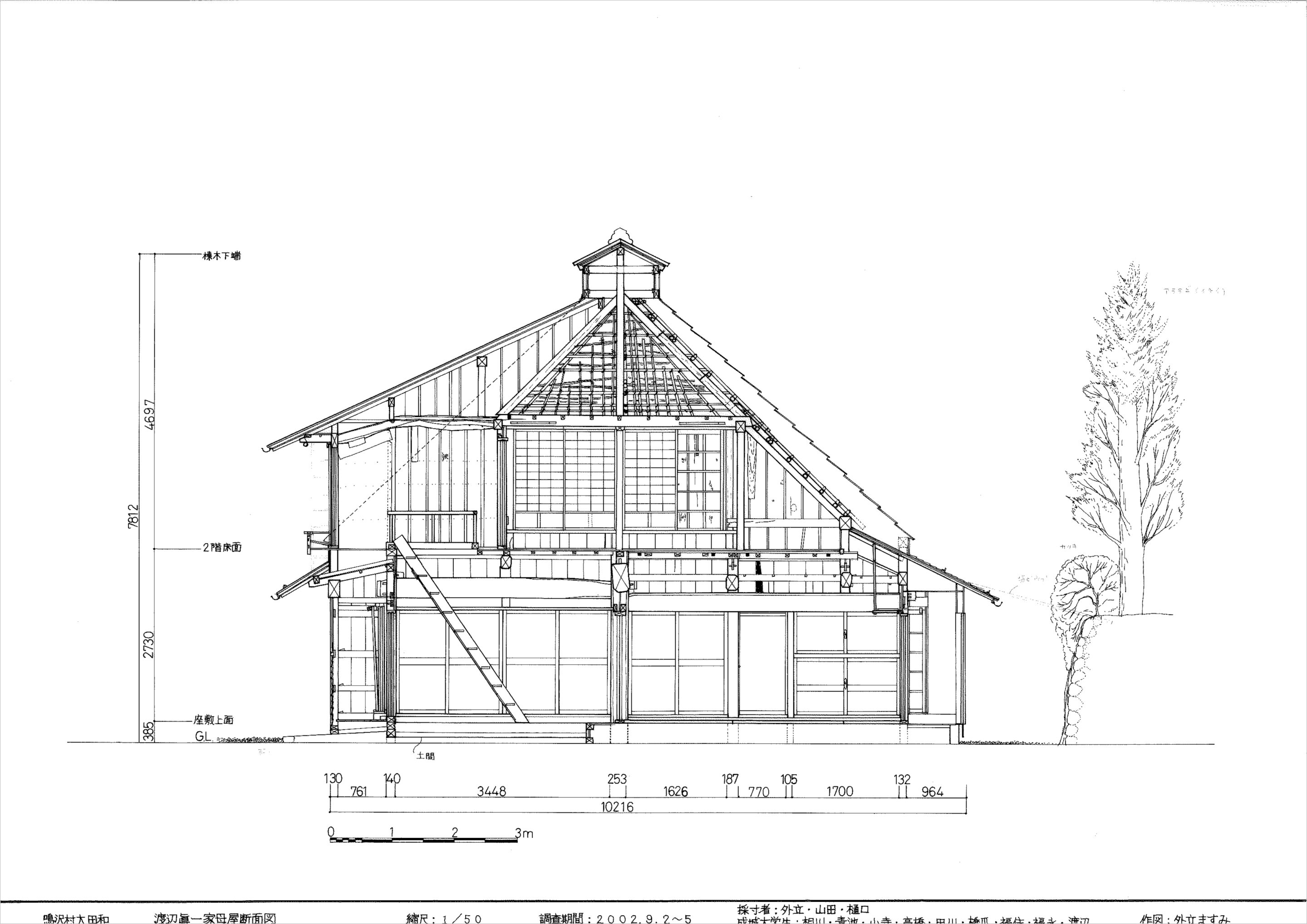

民俗の実習では、博物館や博物館建設を準備している自治体の資料整理作業などに参画していくことになった。東大和市で自分自身が経験した実習が雛形となった。教室で民俗資料の調査カード作成や実測図の作成に関する実技指導を行い、夏季休暇期間中に1週間程度の現地実習を実施した。2000年度から2002年度には山梨県南都留郡鳴沢村での民家実測を試みた。受講生に加えて、全国で重要有形民俗文化財指定のための実測図を作成していた外立ますみさんたち武蔵野美術大学卒業生に応援と指導を依頼し、毎年1軒の民家の実測図作成を行った。この実習にティーチングアシスタントとして参加した大学院生が、次々と公立博物館の民俗担当学芸員として採用されていくことになった。

民家実測図「渡辺眞一家母屋」山梨県南都留郡鳴沢村 2002年

民家実測図「渡辺眞一家母屋」山梨県南都留郡鳴沢村 2002年

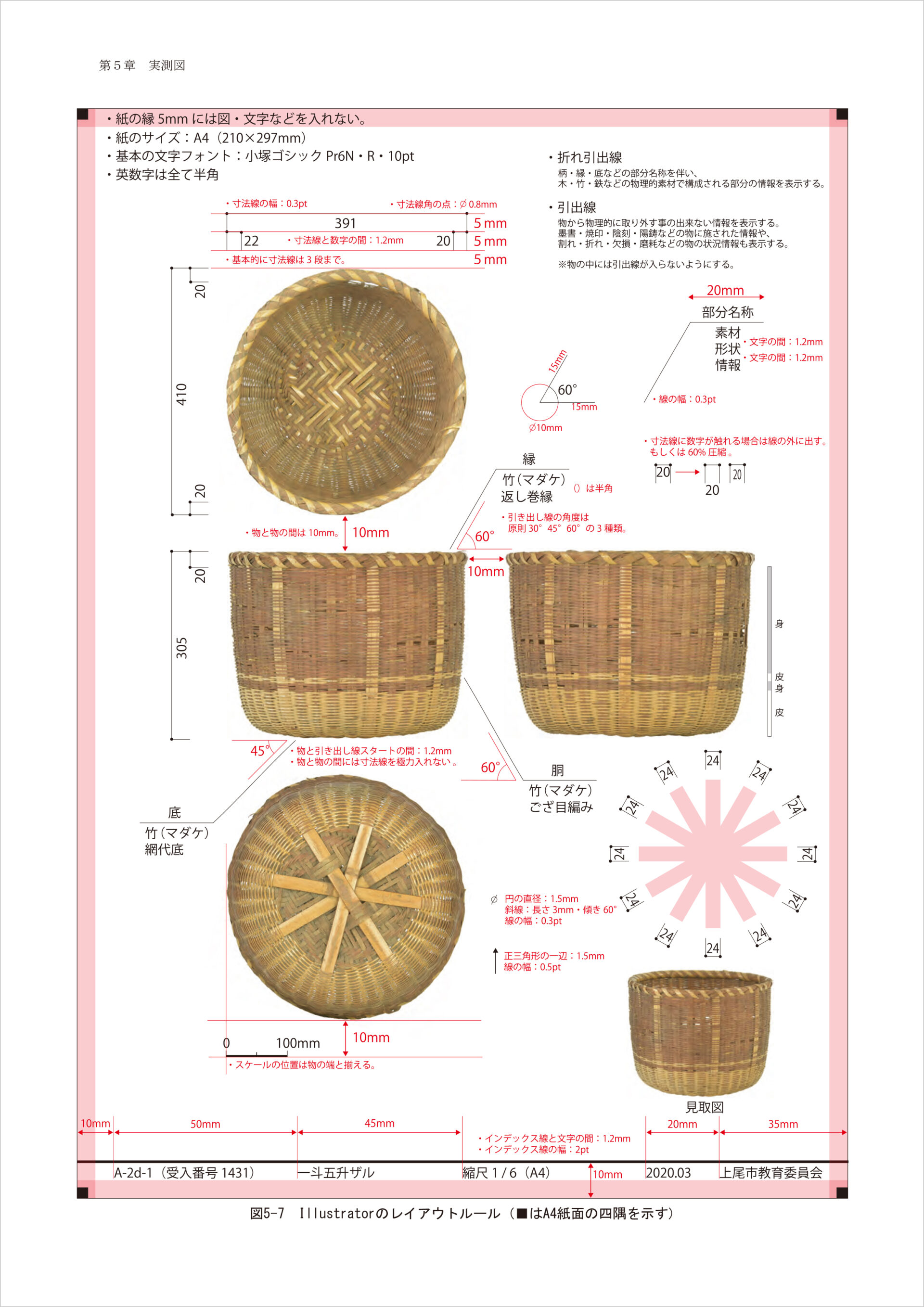

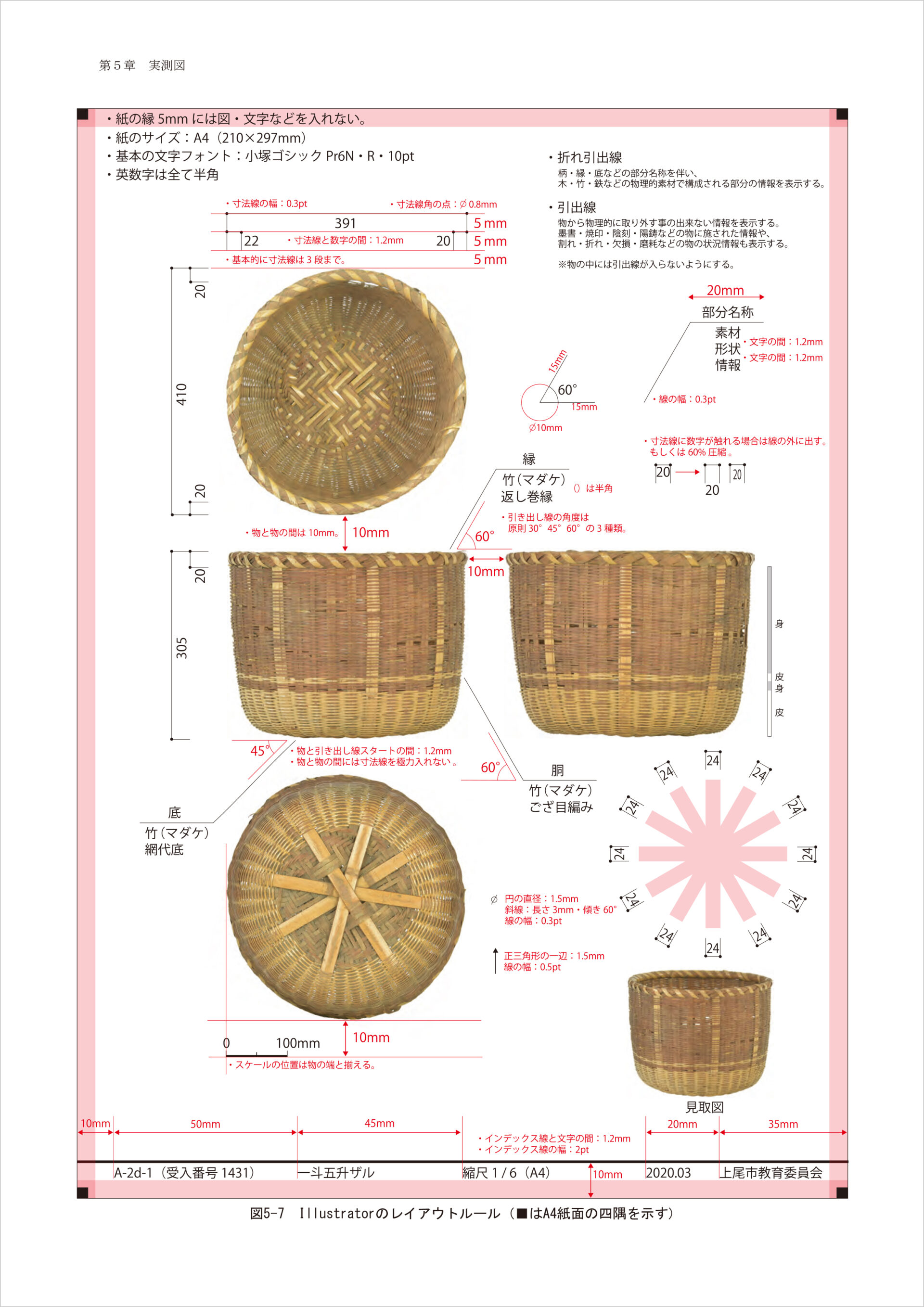

2004年に文化庁の「博物館実習ガイドライン」が公表された直後まで、この方式の実習が継続され、実習経験者が学芸員として就職していくことになった。また、授業とは別に学芸員として活動している卒業生と学芸員課程受講生有志による自治体の文化財指定事業等への参画を続け、2011年の「与論島の生産・生活用具」の登録有形民俗文化財指定は3年間に亘るボランティア活動による分類整理作業の成果が基礎資料となった。2021年の「上尾の摘田・畑作用具」の重要有形民俗文化財指定作業では武蔵野美術大学卒業生佐塚真啓さんによって写真実測の手法が導入され、成城大学の受講生有志も補助作業に参加した。

写真実測のための小学校体育館での遠距離撮影

写真実測のための小学校体育館での遠距離撮影

『国登録有形民俗文化財「上尾の摘田・畑作用具」資料調査整備事業報告書』上尾市教育委員会 2020年

実測図のレイアウトルール

実測図のレイアウトルール

『国登録有形民俗文化財「上尾の摘田・畑作用具」資料調査整備事業報告書』上尾市教育委員会 2020年

おわりに

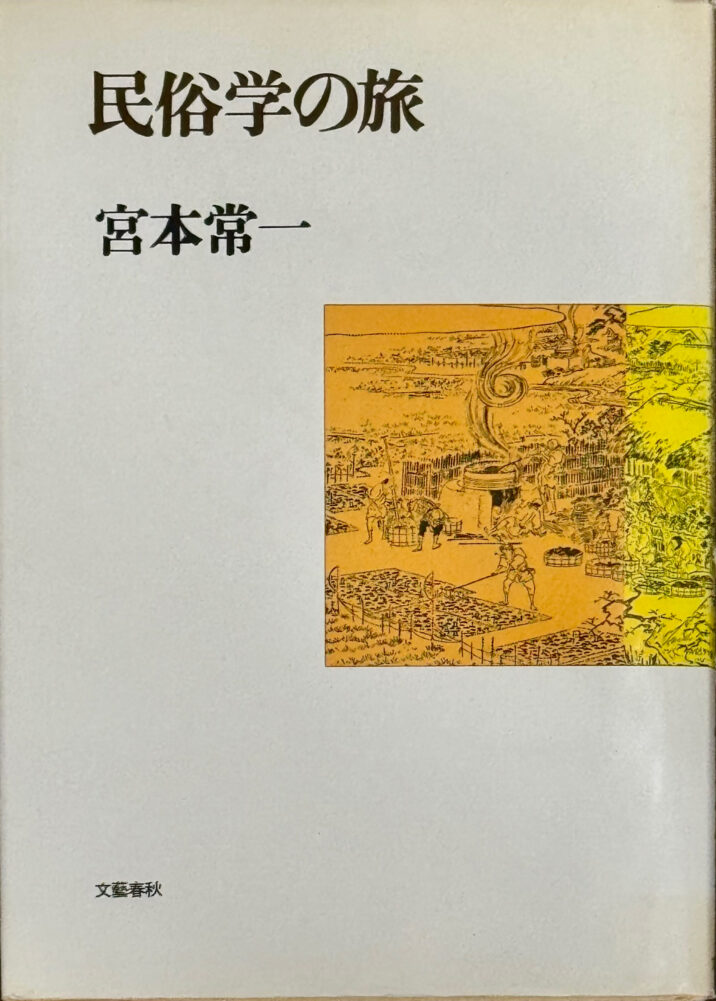

『アイヌの民具』刊行運動から47年が過ぎようとしている。萱野茂さんが収集したアイヌの民具の具体的な記録作成を行うために創案した実測図作成のための作図法は、その後の私自身の進路を決めてしまったように思える。そして、その方向性を確定させたのは宮本先生との出会いであった。『民俗学の旅』の「父」の項に、宮本先生が故郷の周防大島から大阪に出る際に父善十郎から与えられた10項目の旅の心得が記されている。その最後は次のように結ばれている。

(10)人の見のこしたものを見るようにせよ。その中にいつも大事なものがあるはずだ。あせることはない。自分のえらんだ道をしっかり歩いていくことだ。

翻ってみると、私が宮本先生から訓えられたことは、このことに集約されているように思う。私にとっての「見のこされたものを見る」ための具体的な方法が民具実測図を作成することであったし、広義での民俗調査であった。民俗調査とは他者理解の手法であり、他者を理解するために必要なことは、他者を理解しようとしている自分自身の属性やその背景を理解することである。そのことに気づく契機となったのが、宮本先生との出会いであったし、その出会いによってもたらされた大学1年次の北海道への旅から始まった民具実測の試みであった。

宮本常一『民俗学の旅』文藝春秋社、1978年(のちに講談社学術文庫)

宮本常一『民俗学の旅』文藝春秋社、1978年(のちに講談社学術文庫)

日常生活はさまざまな他者と出会うことであり、他者という鏡に映った自分自身の姿を理解することで成り立っている。そして、自分自身の姿をより客観的に、より多面的に理解するためには、より多くの他者の存在、つまり鏡となる存在が必要である。私にとって民具もまた、日常生活の成り立ちや移り変わりを映し出すための鏡となるもので、民具を鏡とするための手法が実測図の作成であった。

成城大学教授。漁村等で暮らす人びとの更新性資源の伝統的な利用慣行の分析をとおして、動植物等の天然資源を持続的に利用するための資源管理の思想について研究。共著に『海と里』(日本の民俗学1、吉川弘文館、2008)、編著に『平成の大合併と地域社会のくらし―関係性の民俗学』(明石書店、2015)、『地域社会のゆくえ、家族のゆくえ―農村・山村・海村・離島の社会変化』(明石書店、2021)ほか。