「壺だけ描いていていいのか?」から始まった変革

油絵専攻は3年次から、Aコース(具象系)と、Bコース(抽象系)に分かれますね。AとBができたのはいつごろでしょうか?

- 赤塚

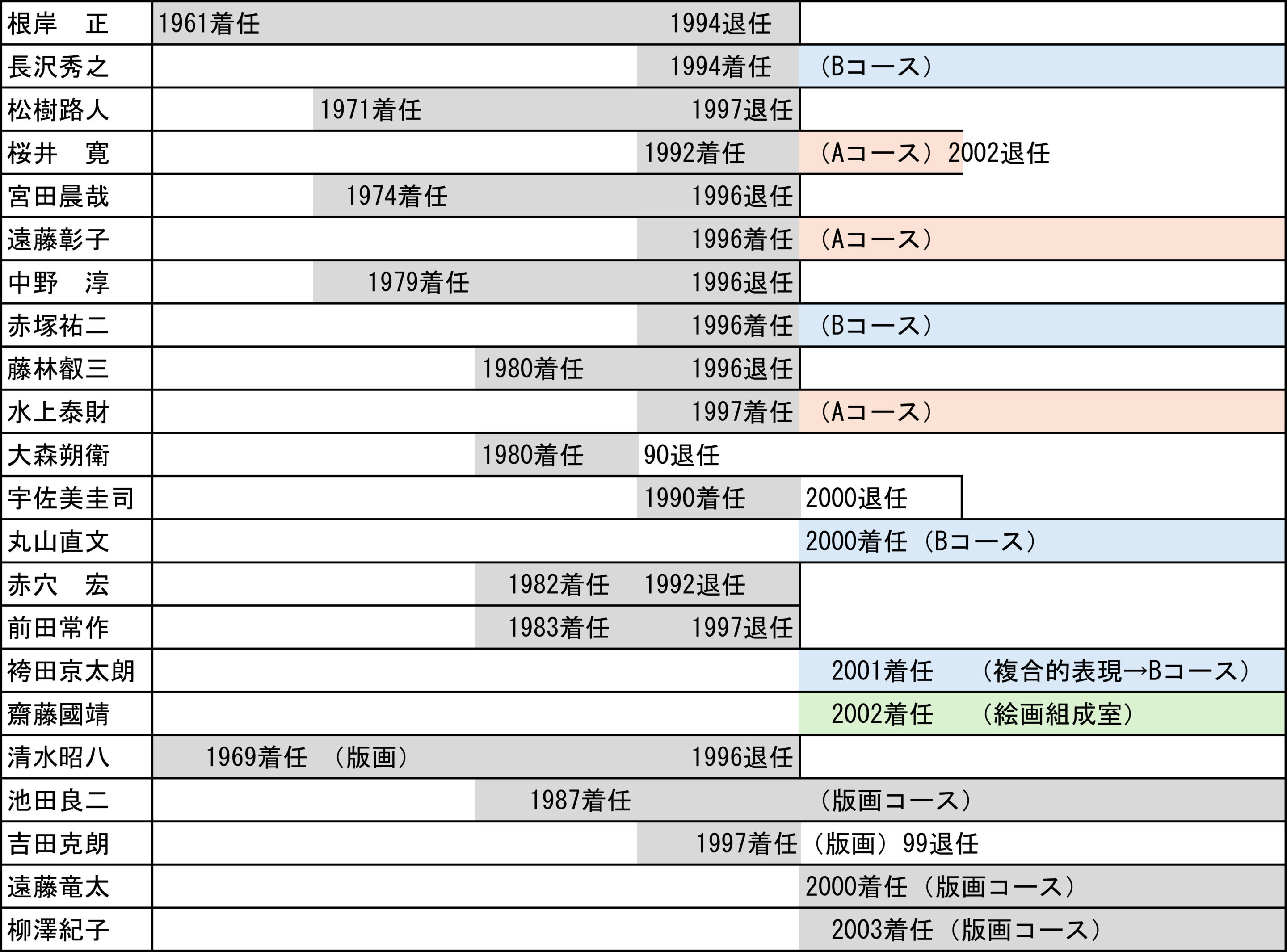

いまからおよそ二十数年前、油絵学科の人事が大きく変わり、そのころを前後してコースを分けていく動きが進んでいきました。いろいろと議論を重ねて、正式にA・Bに分けたのは20

01年だったかな。短大が19 99年に学生募集を停止して、 20 03年に廃止されると、その改組の影響がかなりありました。

- 水上

当時は油絵学科に6人の先生がいらっしゃったんだけど、具象系5:抽象系1という割合だったんです。20

00年ごろからだんだんと「美術の新しい流れを取り入れた学科にしていこうよ」という考えから、採用する先生の割合も抽象系を増やしていった感じでしたね。

- 吉川

その前に、

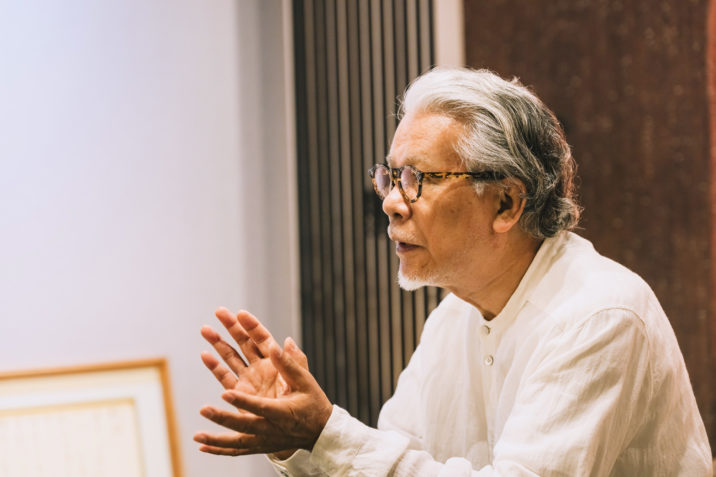

19 90年に宇佐美圭司先生が入られたことが大きかったですよね、水尾 博学長が宇佐美先生を呼んでこられたと聞いています。そのころ私はまだ大学院の2年生で。それまでは、現代美術に精通した作家って、油絵学科の研究室にはあまりいらっしゃらなかったと思うんです。 そんなとき宇佐美先生がいらっしゃって、2年ほど経ってから「いまのムサビのカリキュラムは全然なっていない!」

「いつまで壺だのなんだの描かせてんだ、 20年も 30年もカリキュラムが変わらないのは信じられない!」と言って、 ガーっとブルドー ザーのように変えていったんですよね(笑)。

- 袴田

Aコー

ス、Bコースというものができる前に、教室講座制の時代があったんですよね? 「赤塚祐二クラス」 「水上泰財クラス」のような。

- 水上

あったあった。でも自分のクラスでとれる学生の数に上限があったりして、優秀な学生なのに落とさなければいけないといった弊害が生まれてしまったんだよね。僕はそれがずっと心にしこりのように残っていて。だんだんと、

「これではいけない。学生の実力をきちんと尊重できる体制に変えないといけない」と風向きが変わっていったような気がします。 それにしても、こうした枠組みをつくるのに、毎週のように会議をやっていましたね。いつも終わってから飲みに行って、お互いの悪口を言い合って(笑)。でもあの時間って、とっても大事だったと思う。

- 袴田

新しい体制になったあとも、研究室はなんだか殺伐としていましたよね。いつもみんなイライラしていて。Aコー

ス、Bコースと名前をつけたのはいいけれど、Bコースはいつまでも個人クラス制を維持したままだったりね。

- 赤塚

ひとつの理論とか、整合性というか。そういうものを体得するのには、ひとりの先生とじっくり長く付き合っていく時間が必要だと思っているから、クラス制を維持していたんです。これがBコースのもとになっていったと思います。

なぜ「A

コー ス」 「B コー ス」と記号的な名称をつけたのでしょう?

- 赤塚

このことで何回も会議をもったことを覚えています。アカデミーのAとか、ベーシックのBとか、コンテンポラリーのCにしようとか、いろいろ案はあったんですよ。でも決めきれなかった、というのが本当のところかな。

- 袴田

ほかの美大では「具

象」 「抽 象」 「半具象」とか、ちょっと強引な名前をつけていたところもあったみたいでよすね。

- 赤塚

我々も「先

端」とかほかのアイデアもあったんだけど、 「先端って、いつかは古くなるよね」という話もあって。単なる「新しさ」だけではなく、 「古いものを包括した新しさ」という考え方でないといけない気がしてね。ムサビの油絵学科のファカルティーの構え方は、そういう考え方に当てはまった。そのあとにつくった油絵学科のパンフレットに真っ先に出てくる「古典から未知の絵画へ」というコピー は、 我々の態度を表していると思います。 そうやって、

コースの名称ひとつでも徹底的に議論し、考えを深めていったことで、自分たちのなかでコース分けの骨子や方向性が見えてきたという感じはありますよね。

- 袴田

あえてA・Bと記号的にしたのは、いまとなっては先見の明があったんじゃないかなと。また、そうすることによって、いまもこうして議論が続けられているので、結果的によかったんじゃないかなと思います。

歴史を継ぐA、表現を問うB

それぞれのコースが目指す教育について聞かせてください。

- 赤塚

当時、教授だった長沢秀之先生が土台をつくってくれましたね。少し抽象的な話になりますが、Bコースは “波” だと。一人ひとりが波の大将で、それ以前の考え方や歴史を否定して新しい理論や実践方法をつくり、追求していく。一方Aコースは、みんなで絵画技法史の翠を受け継いでいくひとつの大きな山だと。その発展を願ってみんなが同じ山の頂上を目指し、そこに向かって指導していくっていう。

- 袴田

赤塚先生は「B」の文字を横に倒してふたつの山に見立てた図で、よく説明していましたね。

- 赤塚

そうそう。僕はもとグラフィックデザイナーだから、視覚的にわかりやすく伝えるにはどうしたらいいかなと考えたんです。「A」

は、これまでの歴史がつまっている大きなピラミッドに見立ててね。

- 袴田

AとBの対立は、本当にいつもありましたよね、助手もAとBに分かれて(笑)。

- 赤塚

20

01年ごろは長尾学長のもとで、ファイン系の再編にあわせてキャンパス計画を考え直そうとするプロジェクトが始まり、僕はそれを担当していたんだけど、Aコースの先生たちに「アトリエはこんな感じになります」と説明したら「狭すぎる!」とか、「こんなに天井が低いと狭苦しくて絵が描けない」とか言われて。もっともな意見ではあったのですが、そんなふうに、いろんなものが火種になってよくもめていました。 たぶん、考え方が根本的に違ったんですよね。Aコースの先生は、長い絵画の歴史をしっかり学んで、そのなかで自分の絵画がどう交差し、広げていくかということに着目していた。Bコースは、アバンギャルドというか、前衛的な考えで、常に前の歴史の流れを否定していく考え方。そこに表現があると考えるスタイルなんです。だからもう、合わないわけですよね。

- 袴田

はじめはAコースは具象、Bコースは抽象とシンプルに分けられるかなと思っていたのですが、だんだんそう簡単にも言えなくなってきて。Bコースの先生は「現代美術」という言葉をよく使っていたんですよね。でもいまとなっては、

「現代美術」ですら古い言葉になってきた感じもある。だからAとBの関係ってなんだか複雑になったし、境界線が曖昧になってきた気がします。

- 赤塚

19

98年、雑誌『美術手帖』で「新しい具象」という特集が組まれていました。そこに新しい作家がたくさん紹介されていて。その後、 我々抽象(Bコース)こそが前衛的だと思っていたのに、世の中の動きが「一番新しいのは具象だよ」という風潮になっていきました。抽象だからって威張ってられなくなってきちゃってね(笑)。

- 吉川

バブルがはじけるぐらいのときに、モダニズムがある意味で終わっていくんですよね。それで “イメージ” がもう一度復権していく流れが、20

00年代前半にありましたよね。村上隆とか、アニメとか、フィギュアとか。最初はなんだこれ?と思っていても、どんどん新しい “イメージ” が世の中に受け入れられていく。抽象さえも、時代遅れだっていう形になっていったんです。

Aだから、Bだからとシンプルにカテゴライズできない。複雑になってきているんですね。

- 水上

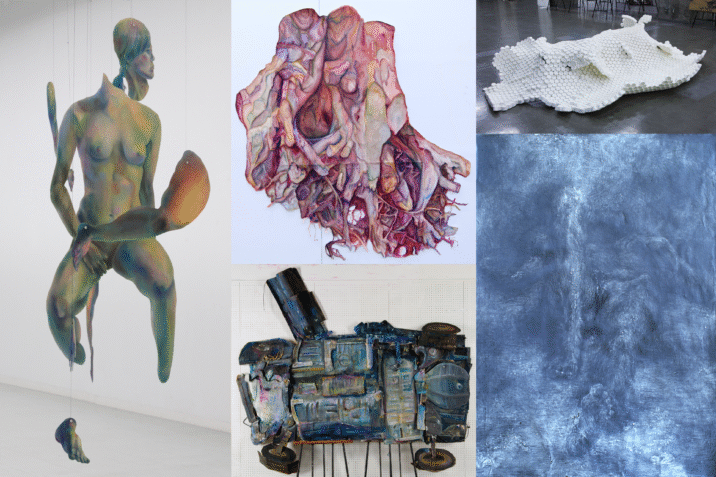

僕は学生に、Aコースは「なにを描くか、なにを描かないか」を大事にしていて、Bコースは「なにを描くかよりも、どう表現していくか」を大事にしていると伝えるようにしています。Bコースは、表現の先にあるのが絵画でなくてもいい。素材が異質だとか、メディアが違っていてもいいと。

- 袴田

でも吉川先生とか、もともとBコースの非常勤をやっていて、いまはAコースの専任をされてるよね。AとBの違いって、なにか感じる?

- 吉川

いまは正直、大きな立て付けはあれど、基本的にシャッフルされちゃってますよね。Aコースの「絵画を描く」がまず前提にあるのも、ムサビの伝統だし、守っていかなければいけないことなんだとは思っています。でもBの考えである、絵画を描くだけでない「表現ってなに?」という問い直しは、ファイン系全体でとるべきスタンスなんじゃないかなって思うんです。

Bは表現手法の前に、

「あなたの表現ってなに?」っていう問いから始まるんですよね。それを問い続けて、考え続けた結果、表現方法が絵画ではなくなる場合も往々にしてある。だからBでは、絵画からインスタレーション、映像まで、表現手法の幅が広いんです。 どちらがいい悪いではなく、Bの考え方って、美術全般に言えることだから、もう少しコースの垣根を越えて浸透させたいなと思いますね。かつては公募作家(Aコース) vs. 現代美術(Bコース)という構図があったけれど、いまやそんなものはないわけだし。

- 赤塚

そうですね、油絵学科を入試で受けて、いったん専門は油絵ということに集約されますが、油絵学科に入って1年2年と絵画の可能性を考えているうちに絵画から派生していろいろ考えようとしたものも、みんな油絵学科で引き受けるべき表現として受け止めていました。

そしていまも、油絵学科に入学した学生が映像やインスタレーションを始めるとき、絵画を学んだ学生だからどうしてもやってしまうようなことがあって、これらは絵画の発展系ということで育んでいきたいと思うわけです。このあたりは非常にデリケートで、今後の課題でもあると思います。

分けることで見えた違い、曖昧になった境界

コースを分けたことでよかった点はありますか?

- 袴田

Aコース寄りの先生って、他大学ではどうしても年齢と共に減っていったんですよね。退任されたり、お亡くなりになったり。だから撤退していく学校も多かった。でもムサビではAコースの流れをなくさなかった。それが結果的に他大学との差別化になったのかもしれません。

- 赤塚

20

11年の東日本大震災以前、ムサビの油絵学科の入学志願者数は、タマビよりも1 00人くらい少なかったと記憶しています。それが震災を機に、具象的な表現……わかりやすくいうと、写実的でリアルな表現が求められるようになってきた。 そのとき、進学相談会などに出かけていくと、

我々ムサビは絵画の技法を基本的なところから学べる絵画組成室という場がある。さらにAコー ス・Bコースで自分の方向性にあったコースに分かれて専念して勉強していけるよと。いろいろアピールポイントが明確になって、入学志願者数もぐんと増えました。

- 袴田

現代美術って、インスタレーション的なものを含めてどんどん多様になってきたわけだけど、絵画はゾンビのように生き続けていくことが共通認識として定着してきた。そうしたなかで、ムサビの絵画が古典から現代の表現まで幅広く網羅しているのは、ウリになっていきましたよね。

- 赤塚

そうだね。ざっと言うと、震災まではBコースのほうが人数が多かったけれど、その後しばらくはAコースのほうが人気が高かったような気がします。Bコースの客員教授だった小林孝亘先生が、20

11年にAコースの特任に着任されたということもあるかな。 これもさんざん、

「基礎とはなにか」と話し合ったことではありますが、Aコース(これを話し合った時点ではまだAコースとは呼ばれていない。Bコースも同じ)はものを観察して描いていく視線やその捉え方について試行錯誤し、自分にとってふさわしい絵画はなんなのかを考えていこうとするし、Bコースは絵画やほかの表現をしようとするとき、意思や意図をどのように持っていくのかを明らかにしながら制作を進めようとする。AとBの制作の姿勢に違いがあり、そこに関わる美術史の認識の仕方も違いがあり、学科の意見としてひとつにまとめようとしても一向にまとまらない。 では、それぞれの基礎をやりましょうということで、

20 00年くらいから、 1、2年次にひとつの課題に対して6人の講師がそれぞれ基礎として考える課題を設定し、それを学生が選んでいくという講座選択制が始まりました。これが20 01年になると、3年次以降にもA的なグループとB的なグループができ、Aコー ス、Bコースと名づけられました。この時点でコース制が完成したのではないかと思います。余談ですが、多様になった課題のなかで、1年生の最初のカリキュラム「人物デッサン」だけは全員共通の課題にしようということになりました。

- 水上

それに入試で木炭を使うのは、いまやムサビだけだよ。これは桜井寛先生が「俺の目の黒いうちは木炭でやってくれ」と言われたからなんだ(笑)。

- 赤塚

これも熱心に話し合ったことのひとつで、そのころの美大の入試は簡略化の方向性があり、デッサンも面倒な木炭デッサンから鉛筆デッサンにする傾向が強かったと記憶しています。このときはコース制の垣根を超えて「我々はさまざまな素材を使い、表現を成立させている学科である」という見解が一致し、美術を始める学生にとって新鮮な素材である木炭デッサンを続けるということになりました。以降、ムサビが木炭デッサンを残したことで、予備校も残し、他大学も残すという結果になったんです。油絵学科らしい入試を残すことができたのは、Aコー

ス、Bコースが話し合いを続け、お互いの意思疎通をよくやった結果だと思います。

では反対に、

コースを分けたことによる弊害はありましたか?

- 吉川

よくも悪くも、対立があまりなくなってきたことかな。

- 袴田

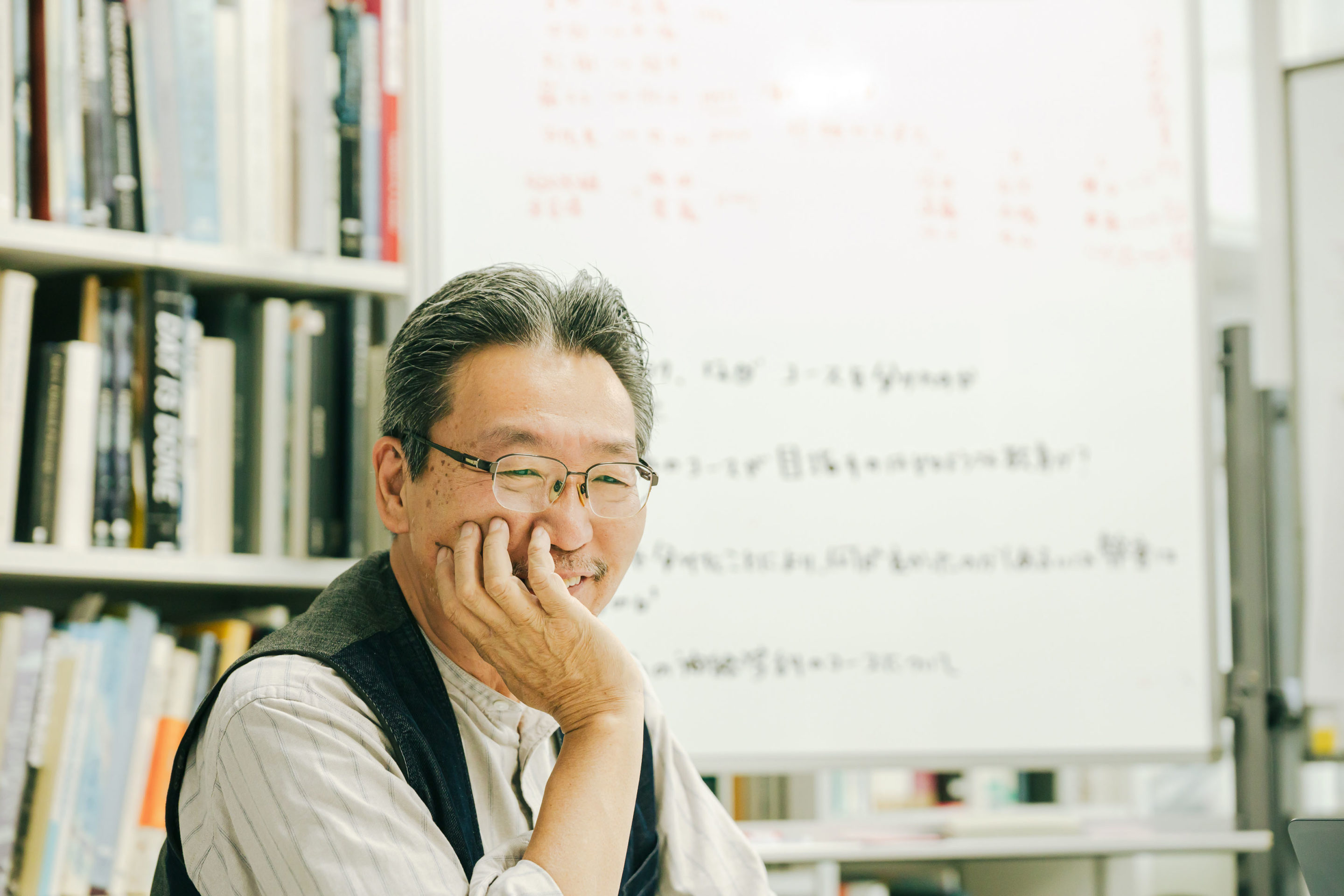

いやあ、いまはもうだいぶなくなりましたよね、みんな歳をとったから争いたくなくなってきたのもあるけれど(笑)。あるときから、お互いの価値観やテリトリー、すみわけとか、それぞれの良さを認め合うようになっていった気がしますね。

- 赤塚

袴田さんが彫刻出身の人で、みんなで仲よくしながらものをつくるタイプの人だったのがよかった(笑)。ただ言い分をぶつけ合うだけではなく「だったらこうしたらよりよくなるんじゃない?」と中立の立場で提案してくれることが増えて、垣根が徐々になくなっていったような感じがします。

でもコース説明のときは、僕ら歯切れが悪いんですよ。相手のことを悪くは言いたくないので。その分、学生を迷わせてしまっているかも(笑)。

- 水上

選びにくくなってるかもね。

- 袴田

アンケートでも「AとB分ける意味はあるんですか?」とよく書かれます。

あとは、やはりAとBに分かれると自分のコースでない先生に指導を受けることは少なくなってしまいますよね。もちろん聞きに来てくれたら誰も嫌な顔はしないけれど。でもそういう、違うタイプの先生から指導を受ける機会が少なくなってしまうことは弊害のひとつかもしれない。

「絵」とはなにかを問い続けるために

これからの油絵学科について、みなさんが考えていることを聞かせてください。

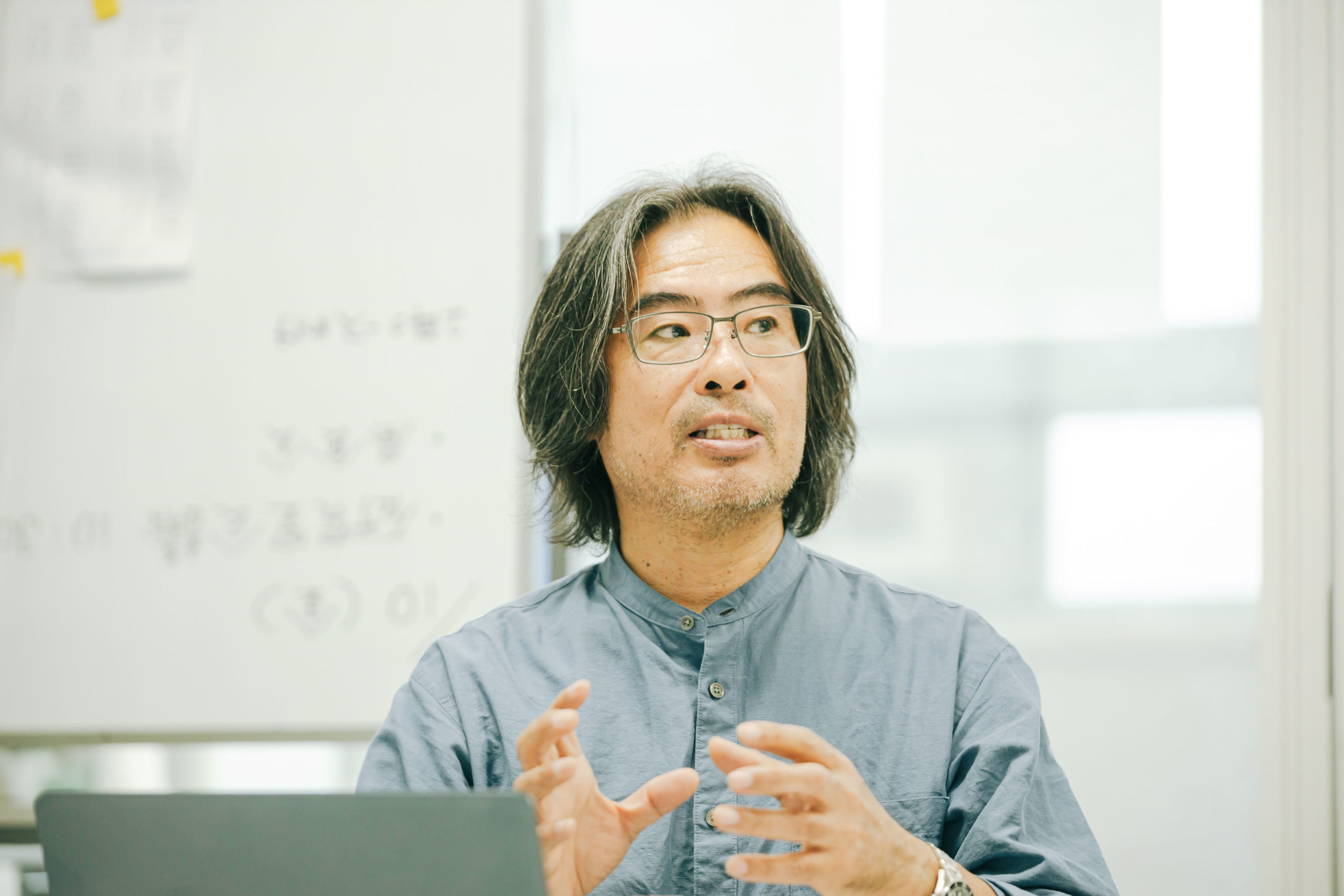

- 吉川

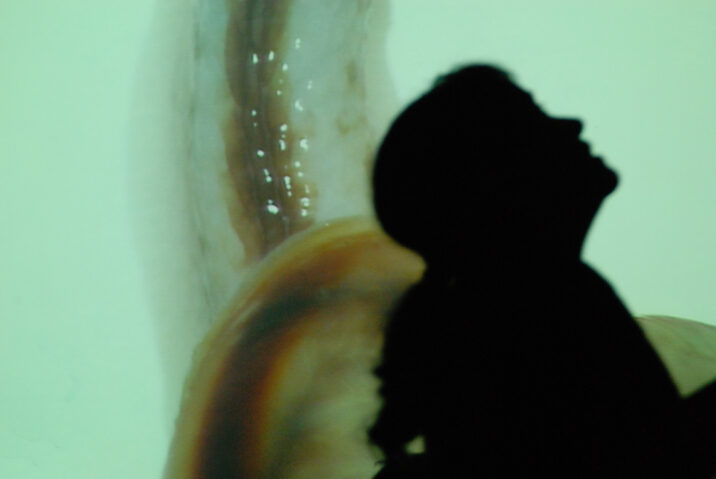

僕は「絵」の可能性について考えています。「絵」って、単なる四角くて平板なものに描かれたものだけじゃないですよね。その人が心からおもしろがれるものだったら、それが君にとっての「絵」なんだねって。だから単なる平面の絵に限らないBコースの考え方こそが「絵」の本質のような気もしているんです。

でも、繰り返しますが、ムサビの「絵

画」の伝統は本当に守るべきものだと思っています。だからAコースの絵画的な手法・思考に魅力を感じる学生がここに自然と集まるようにしていれば、伝統はおのずと引き継がれていくのかなと思いますね。

- 赤塚

AIの時代になってきているから、ある意味「絵

画」というものに対して、時代の大波がきている気がしますよね。絵画よりも手っ取り早くて人目を惹きやすいものがたくさん現れてきた。それでも絵画はアイデアだけではないと思うし、その人が苦しみや悩みも含めて楽しめるもの、その人だけがつくることのできる世界が「絵 画」だと思います。 しかしその幅は、膨大でありながらも大きな傾向がある。学生の指導にあたって、ある教員とある学生の組み合わせを考えたとき、Aという教員とBという教員では真逆の言い方になってしまう可能性があるんです。それがたびたび起こってしまう状態は学生に混乱を起こしてしまうのではないか。それを考えたときに、大きくAコースというものとBコースというものができました。これはある意味いまでも有効ですが、

30年を経て点検をしなければならないということかなと思います。

- 吉川

「そもそも絵画ってなんだろう?」という問いは、これからもっと出てくるのではないでしょうか。

- 赤塚

この前学生に「卒業したらどうするの?」って聞いたら、

「アニメーションの背景を描く人になりたい」って言うんですよ。 「え? 主役を描きたいものなんじゃないの?」って思ったんだけど。 でもよく考えたら、たとえば訪日外国人のなかには、アニメで観た美しい日本の風景に感化され、その実物が見たくて日本に来たという人も多くいますよね。日本の若い世代も同じで、宮崎駿の作品や『君の名は。』のような丁寧に風景や街の情景を描く日本のアニメに幼いころから触れてきている。最後には彼らの意欲は本物だと感じました。

だから「絵で人に感動を与えられるような人になりたい」という夢は、時代と共に手法は変わりつつも、本質的なところは変わらないのかもしれないと気づいたんです。

「絵とはなにか」ということをずっと問い直し続ける、対話し続けられる、ということがAとBに分かれている所以かもしれないですね。

- 赤塚

たしかにそうかもしれないですね。これがふたつのコースでなく、3つ、4つとかになると対立構造も生まれにくくなる。

- 袴田

そうですよね、油絵学科の研究室はふたつのコースの先生が一緒にいる大部屋だし、いつだって議論できる。これからはもっとケンカしてもいいかもね。ケンカというか、議論。それは最近ないかもしれない。

- 吉川

役割の違いですよね。Bがいることによって、

「絵ってなんなの?」という問いが絶えずAに投げかけられる。その関係性がいいですよね。あんまりそれが仲良くなりすぎちゃうと、意味がないのかなと。

だから僕も今後も喧々

- 袴田

これを機にもう一回、ちゃんとケンカする機会をつくりましょう(笑)。