1981年の春。私はムサビに入学したばかりの1年生であった。朝、駐輪場に自転車を止め、正門からまっすぐに伸びるアプローチを急ぐ。私の他にも多くの学生が急いでいる。目前に近づいてくる1号館のピロティ。そこを通り抜けようとするとき、左側の木立から、ヒラヒラ〜、ヒラヒラ〜と女子学生たちが現れてきて急ぎ足の群れに加わった。木立の背後にはクリーム色の建物が立っていた。

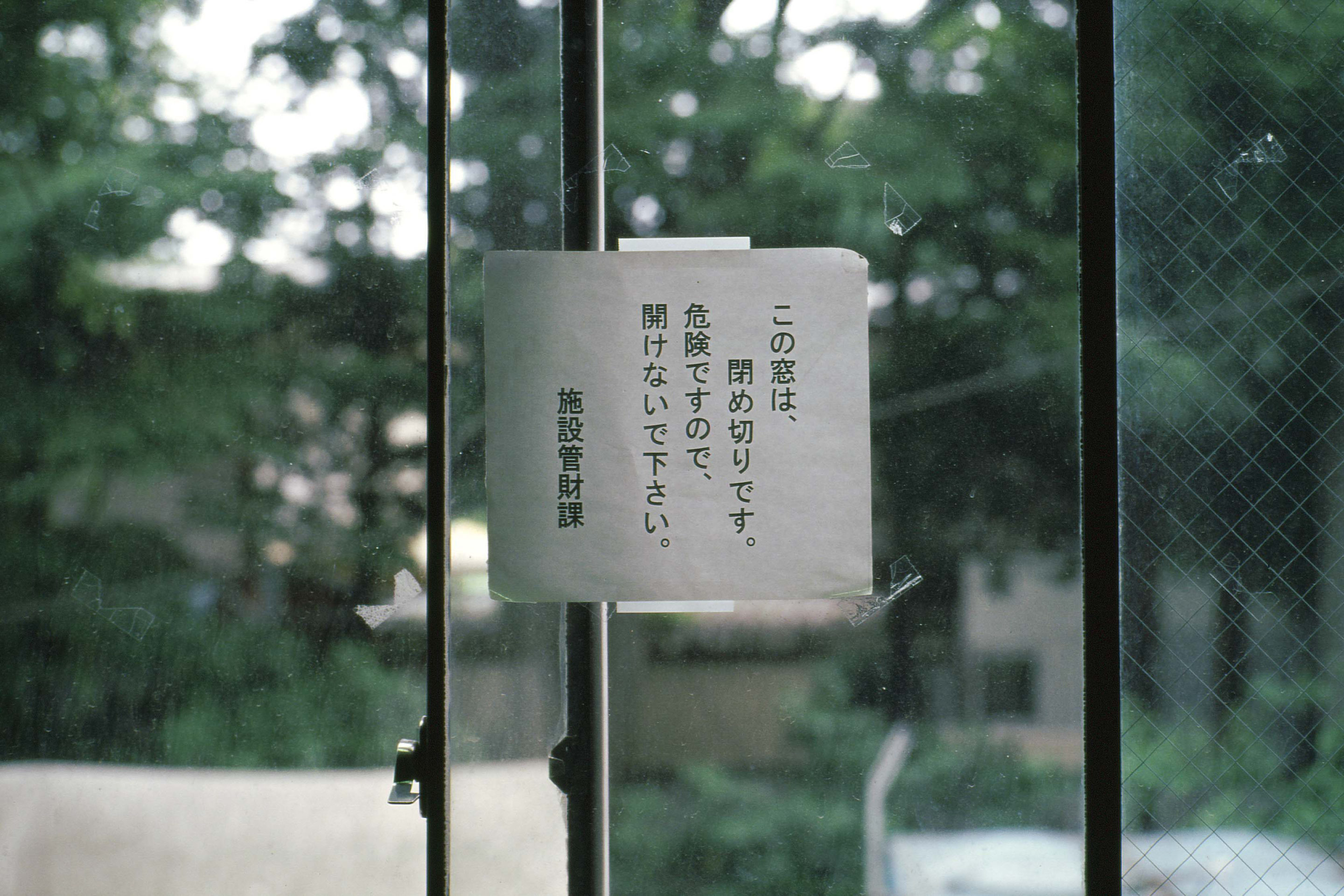

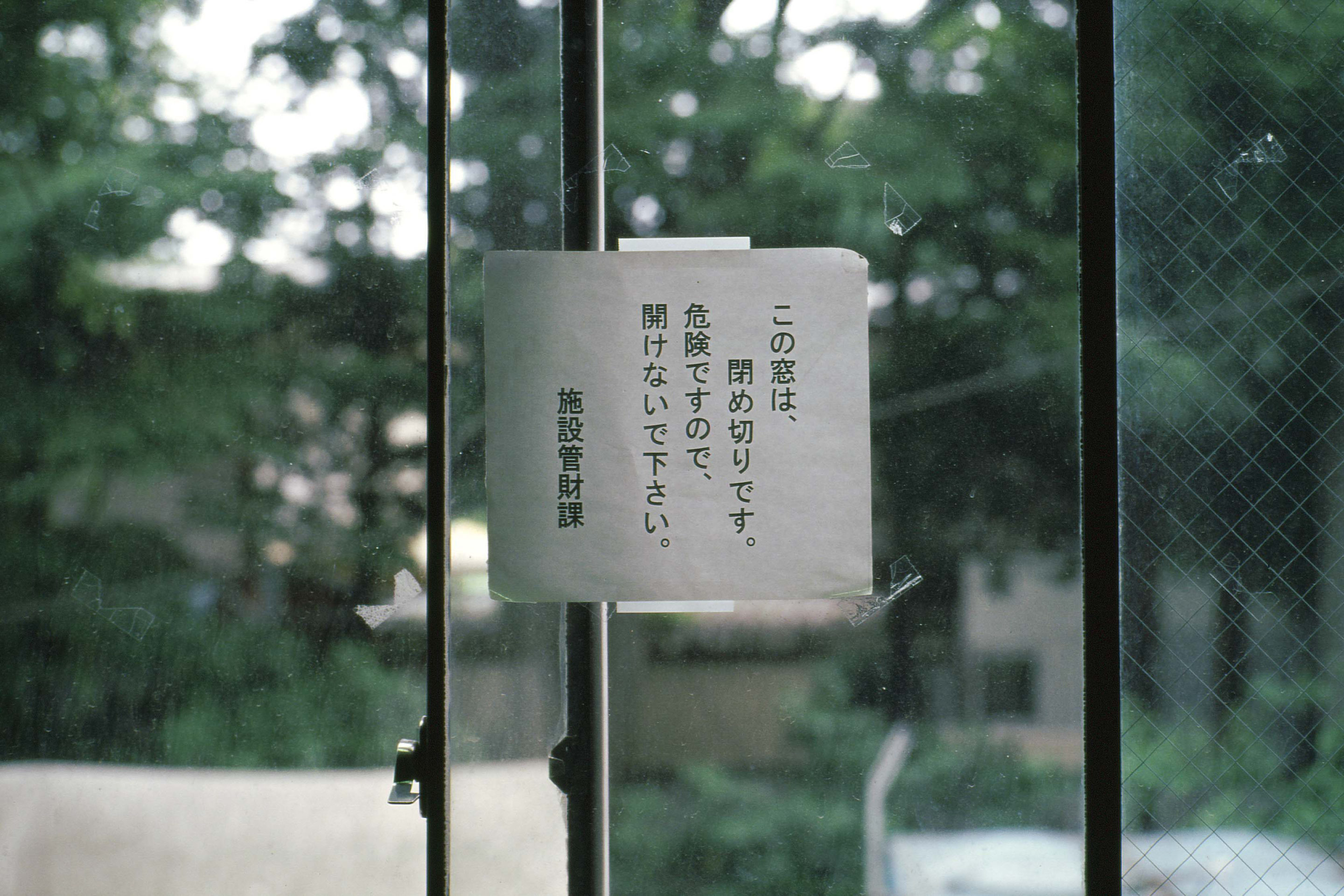

第2寮階段室の窓 2005年

第2寮階段室の窓 2005年

女子寮は1961年に竣工した。当時大学は小平町小川に土地を得たばかり註1。キャンパスの整備はこれからという時期であった。更地のような一画にプレハブ校舎がよりそって建っていた。その一群から少し離れた敷地境界の近くに、はじめての鉄筋コンクリート校舎として姿を現したのが女子寮であった。地方出身の女子学生が安心して学校生活が送れるように、創成期の大学が学業施設よりも優先して建設した本格建築だった註2。空き地ばかりのキャンパスにあってそれはキラキラと輝いていたに違いない。

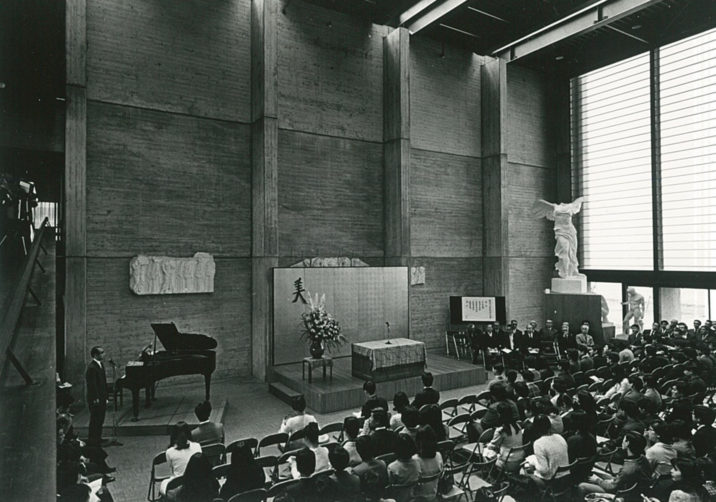

竣工当時の第1寮。前面に植えられたヒマラヤスギは建物を超える高さに成長した。室内は1966年撮影(画像提供:武蔵野美術大学大学史史料室)

竣工当時の第1寮。前面に植えられたヒマラヤスギは建物を超える高さに成長した。室内は1966年撮影(画像提供:武蔵野美術大学大学史史料室)

1966年に寮は増築される註3。既存棟と新たな棟は中庭をはさんで建ち、両者は食堂によってつながれた。全体としてコの字型の平面をもつ施設となった、既存部分は第1寮、増築部分は第2寮と呼ばれることになる。定員は153名。入寮期間は原則1年。第1寮は3人、第2寮は4人の相部屋であった。寮生の回想によると「一人きりになれるのはカーテンで囲ったベッドの上だけだった」という。現在から見ると高密な共同生活であった。それでも希望者は多く、そのため入寮には制限があった。首都圏出身者は不可。地方出身者も保護者の収入などが考慮された。

だが増築から10年ほどが過ぎ、1970年代の後半になると希望者は減ってゆく。この頃になると相部屋利用は減り、一室に一人というケースも多かったという。しかし利用者の減少は続き、1982年ついに女子寮の廃止が決定された。名称も2号館と改められ、翌1983年の簡易な改修工事を経て一般の校舎として再出発することになる。

女子寮が存続した20年の間にキャンパスは大きく姿を変えた。敷地はファイン系とデザイン系にゾーニングされ、交差する2本の軸線と広場を骨格としながらコンクリート打ち放しの校舎が並んでいった。校舎にはピロティや通り抜けが設けられ、人々の自由な動線が確保されていた。空き地ばかりだったキャンパスはひとつの街のように変貌していた註4。

いっぽう女子寮は、マスタープランに沿って整備されてゆくキャンパスからは切り離された存在であり続けた。周囲に植えられたヒマラヤスギをはじめとする木々は大きく成長し、建物を覆い隠すまでになっていた。

手前:第1倉庫、左:第1寮、奥:第2寮 2005年

手前:第1倉庫、左:第1寮、奥:第2寮 2005年

「2号館をね。建築学科の建物として使うという案があったんだよ」「2号館全部をですか?」「そうそう。8号館から引っ越してね」「建築学科が自分達の中庭を持っているというのはちょっといいでしょ」。恩師とこんな会話をしたことがあった。どこまで実現性のある案だったのかわからない。私は2号館の湿った静けさを思い出し曖昧な言葉を返したと思う。

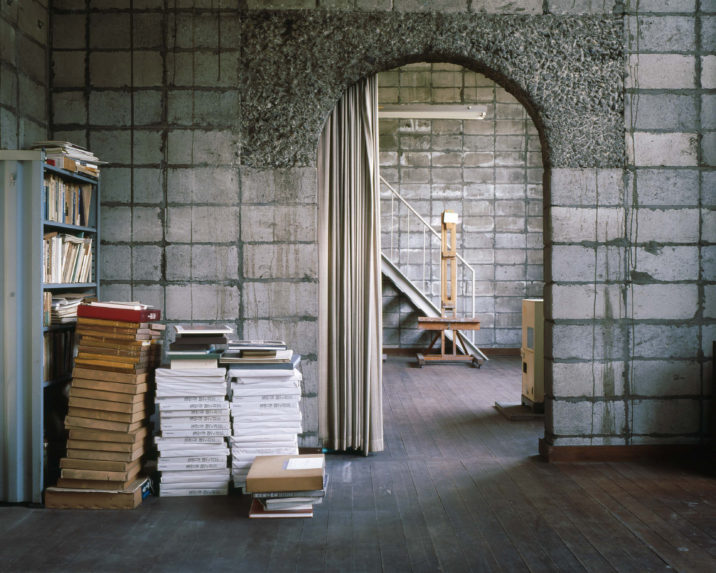

女子寮が2号館となっても建物の外観に大きな変化はなかったが、中庭をはさんだ二つの棟はそれぞれに異なる性格を持つことになる。第1寮を占めたのは民俗資料室と民俗資料収蔵庫で、どちらも建物が解体されるまでここに在り続けた。室内は隅々まで人の手が入り、ことに民俗資料室には家のような親密さが醸し出されていた。いっぽうの第2寮は、いわばレンタルルームのような存在としてキャンパス内の要望に応えていた。使用される部屋の用途はさまざまだったが、多くは数年で入れ替わる一時的な利用だった註5。そのため第2寮に時間の痕跡は少なく、廊下はいつも閑散としていた。

第2寮の廊下 2005年

第2寮の廊下 2005年

このような二棟にはさまれた中庭には、両者の影が見てとれた。管理人は見当たらなかったが、放置された場所でもなかった。春にはチューリップやユキヤナギが咲き、6月にはアジサイが色づくことからそれは見てとれた。とはいえ茂るにまかせた庭は草いきれに満ちていた。ただしその茂みの中にはビワ、ナツミカン、ザクロといった果樹が紛れており、民俗資料室のスタッフはその場所を熟知していた。女子寮時代そのままに、周囲からしっかりとガードされた中庭は、いわばアジールのような場所だったということができるだろう。

民俗資料室。中央、緑色の椅子は、女子寮の食堂で使われていたもの 2005年

民俗資料室。中央、緑色の椅子は、女子寮の食堂で使われていたもの 2005年

「ここにふらりと立ち寄り、しばらくたたずむ学生や職員をときどき見かけました」。

「ここ」とは中庭のこと。2号館を撮影していた折に聞いた話だった。雑駁な中庭をわざわざ訪ねてくる人がいることに驚いたが、またすぐに納得した。押し付ける秩序がなく、管理の希薄な庭だからこそ人は訪れるのだと思い至った。キャンパスの広場をどんなに美しく整えても「ここ」の代わりにはならないのだ。

2005年の秋、2号館は解体された。2号館と改称されてから23年後のことだった。その後、隣接していた第1倉庫、中央機械室、3号館が相次いで解体され、跡地に新2号館が建設された。時間を刻んだ土地を白紙にして、その上に建築するという再開発の手法がキャンパスで初めてとられた。2号館に収容されていた施設の多くは現在13号館に移っている。

旧2号館の中庭、奥は第1寮と第2寮をつなぐ食堂部分 2005年

旧2号館の中庭、奥は第1寮と第2寮をつなぐ食堂部分 2005年

1961年長崎市生まれ。1988年武蔵野美術大学大学院造形研究科建築コース修了。1994–2023年武蔵野美術大学建築学科非常勤講師。2010–16年「笠間の菊まつりプロジェクト」を主催、2013年同活動で竹山実賞受賞。著作に『開け放した扉 武蔵野美術大学中央機械室・第1倉庫』など。