「ナラティブモデル」が拓く、新たなビジネスの可能性

「美大にしかできない、創業支援の場づくりへの挑戦【第1回】」で紹介した「武蔵野美術大学実験区」(以下「実験区」)では、就職でも作家活動でもない、「第三の進路」としての “創業” に光を当ててきた。その根底には、「ナラティブモデル」と呼ばれる独自の思考法がある。これは、美術大学の教育現場や創業支援の実践のなかで蓄積してきた問いをもとに、この実験区の取り組みの中で試行しているビジネスデザインの方法論である。

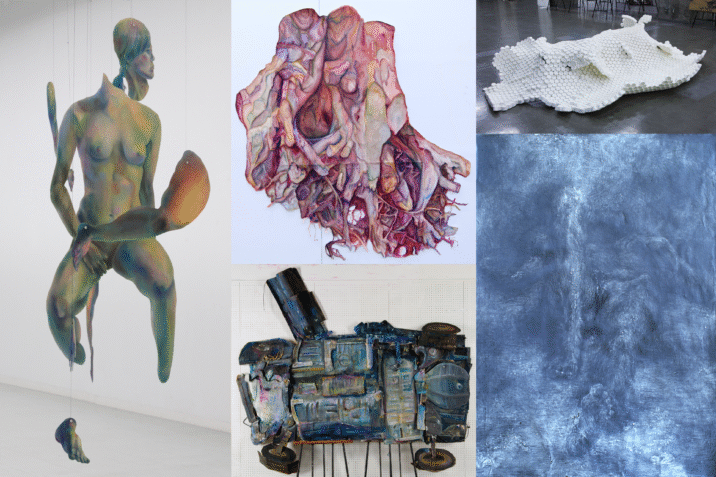

「ナラティブモデル」は、実験区を進めるなかで、マネージャーとして参加者への伴走支援をした永井史威(左)、本稿筆者である酒井博基(中央)、三島賢志(右)が発案した

「ナラティブモデル」は、実験区を進めるなかで、マネージャーとして参加者への伴走支援をした永井史威(左)、本稿筆者である酒井博基(中央)、三島賢志(右)が発案した

ナラティブモデルの出発点は、ビジネスプランに対する違和感だった。市場規模の推計、顧客セグメントの分析、競合とのポジショニング――これらを論理的に構築したプランが、なぜか人を惹きつけず、社会を動かす力を持てないことがある。むしろ、“どこかで聞いたことがあるような” 計画が並ぶなかで、個人的な違和感や感情を出発点にしたアイデアのほうが、人を動かす力を持っているように感じられた。

そこで私は、アートやデザインにおいて当たり前に行われている「自己との対話」――自分自身の経験、感情、価値観を素材にする思考プロセスを、ビジネスにも応用できないかと考えた。それが、「一人称視点から始めるビジネスデザイン」というナラティブモデルの思想である。

ナラティブモデルでは、ビジネスの出発点を「あなたがそのビジネスを始める理由は何か?」という問いに据える。「何をすれば儲かるか」「どこにニーズがあるか」という問いよりも先に、「なぜ自分がそれをやるのか」「それは自分にとってどんな意味を持つのか」を掘り下げることが重視される。

このプロセスを通じて生まれるのは、「社会に必要だからやる」ビジネスではなく、「自分の物語を生きることが、結果として社会にも必要とされる」ビジネスである。そこには、唯一無二の動機があり、言葉があり、問いがある。

実験区では、このナラティブモデルをプログラムの根幹に据え、アワードやアクセラレーションのプロセスに組み込んでいる。参加学生たちは、「正解を探す」ことよりも、「自分にとっての必然性」を掘り下げることに注力する。その過程で、ビジネスアイデアは単なる計画ではなく、“生き方の延長線上にある営み” として立ち上がってくる。

もちろん、私たちはビジネスとしての成果や実績も大切にしている。だが、まず問いたいのは、「そのビジネスは、あなたの人生にとってどんな意味があるのか?」ということ。売上や成長率といった外的な評価指標の前に、自分の内なる声と向き合うこと。それが、持続可能で、社会に対して説得力のある価値を生むための、第一歩だと信じている。

この思想を体系化した書籍が、『ナラティブモデル 一人称視点から始めるビジネスデザインの思考法』である。実験区の取り組みは、この書籍に記された考え方を実践しながら、美大から社会へと価値を届ける “創業のかたち” を模索する、リアルな実験の場となっている。

酒井博基『ナラティブモデル 一人称視点から始めるビジネスデザインの思考法』(武蔵野美術大学出版局、2025年)

酒井博基『ナラティブモデル 一人称視点から始めるビジネスデザインの思考法』(武蔵野美術大学出版局、2025年)

また実験区は、武蔵野美術大学の学生だけに閉じられた場ではない。他大学の学生や企業、自治体、金融機関など、さまざまな立場の人々との協働を前提とし、美大が社会と接続するための “共創の場” として、連携も積極的に進めている。

“美大にしかできない創業支援” とは、単にスキルやノウハウを教えることではない。それは、「生きることと働くことを、どうつなぐか」という問いに、美大生ならではの感性と表現で挑むこと。その挑戦に、大学が真正面から向き合い、社会とつながる場をつくっていくことなのだ。

実験区は、これからも「創業とは何か」「ビジネスとは何か」「生きるとは何か」を、美大の視点から問い直し続ける。そこから芽吹く新しい価値が、きっとこれからの社会をやわらかく耕していくと、私は信じている。

1977年和歌山県生まれ。武蔵野美術大学大学院修士課程修了。慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科博士課程中退。

ビジネスの仕組みと仕掛けをデザインするクリエイティブカンパニー「d-land」代表。「中央線高架下開発プロジェクト(コミュニティステーション東小金井)」「武蔵野美術大学実験区」「日野市妄想実現課」など、地域・大学・自治体の共創プロジェクトを数多くプロデュース。2016年にはグッドデザイン賞ベスト100および特別賞[地域づくり]を受賞。著書に『ナラティブモデル 一人称視点から始めるビジネスデザインの思考法』(武蔵野美術大学出版局、2025年)、企画・監修した書籍に『ウェルビーイング的思考100 ~生きづらさを、自分流でととのえる~』(オレンジページ、2023年)がある。