車雑誌を見て、進むべき道を決めた

稲田先生は19

74年にムサビの工芸工業デザイン学科(以下、工デ)に入学してインダストリアルデザインを学び、大学院修了後はトヨタのカーデザイナーとして活躍。そして20 09年、教員として再びムサビに戻ってこられました。そもそもモビリティに関心を持ったのはいつごろだったのでしょうか?

子どものころから乗り物が好きで、車のおもちゃでよく遊んでいました。車好きの父の影響も少なからずあったと思います。いま振り返ると、そういうものの「形」に関心を持っていたのかなと。特に車体が流線形のものが好きでした。

いずれ車の仕事がしたいなという思いは幼少期から微かにあって、小学校6年生のころかな、

車のデザイナーという職業があることは、なんとなく知っていたのですね。

はい、そうですね。当時有名だったバッティスタ・ “ピニン” ・ファリーナ註1というイタリアのカーデザイナーが本当に好きで、だから知っていたのかもしれません。

中学に入ってからも車が好きでした。建築をやりたいと思った時期もあったのですが、高校に進んでいろいろと考え、

決定打になったのは19

誌面に載っていた車のデザイン画や、そういうものを描くときの画材に関する記事なんかを見て、もうワクワクしちゃったんですね。

それでカーデザイナーの人の経歴を見ると、美大のデザイン科を出ていたりしたので、じゃあ自分も美大をめざそうと。そうしてムサビと芸大を受けました。ただし、どうしてムサビを選んだのかはいまだに自分でもわかりません。巡り合わせですかね。

インタンジブルな領域とタンジブルな領域

当時の工デは、いまと同じくクラフトデザイン、インダストリアルデザイン、インテリアデザインの3コースでしたか?

そうです。3つのコースで、クラフトはさらに5つの専攻に分かれていました。当時はいまあるガラスの代わりにプラスティックの専攻があり、そのほかに金工、木工、陶磁、テキスタイルという編成です。

現在と同じように1年生、2年生は基礎の勉強でした。3つのコースの内容を全部体験でき、金工やテキスタイル、陶磁とか、いろんな素材を触ることができて非常におもしろかったですね。

3年生になるとコースに分かれるのですが、どれを選択しようかけっこう悩みました。車のデザインもやりたいけど、テキスタイルもいいし、金工もいいなと目移りした記憶があります。それでもやはり、車がやりたいと思ってインダストリアルデザイン(ID)を選びました。

コースに分かれた3年生以降は、卒業制作に向けて専門性を高めていったのでしょうか。

そうですね、3年生からID専門の授業が始まりました。4週間か5週間ぐらいの短いサイクルで課題が次から次へと出されて。

当時と現在で少し違うのは、いまは「こういうプロダクトをデザインする」と決める前に、生活のなかでどのような価値があるのかを時間をかけて整理するんです。インタンジブル(無形)な領域をすごく練り込んで、タンジブル(有形)なものにしていく。一方当時は、既存の製品をもう一度リデザインしなさいとか、使いやすくしなさいというタンジブルな領域を重視する課題が多かったです。

当時のその教育の本質は、既存のものを造形的にもっとよくする、あるいは人間工学という概念から見て、使いやすくするためにはどういう形がいいのか考えるといったような、どちらかというと工業設計的な領域だったと感じます。

現在は、ものを使いやすくしたり、整理したりするもっと前に、どんな価値がいまの生活に新たに必要なのかを大事にするので、そこが違うかなとは思いますね。

身体性に結びついたデザインのトレーニング

まずは1、2年生の課題でつくった作品を見てきたいのですが、これは共通彫塑でしょうか?

はい、これが共通彫塑でつくったピーマンですね。

当時はどのような方が教えていたのでしょうか?

保田春彦先生と若林奮先生、それから講師の篠田守男先生。その3人の方々

評価については、作業にどれほどの時間を費やしたかが重視されていたと思います。特に保田先生は「追求して、見つめてつくる」ことの大切さについてよくおっしゃっていました。コンクリートの塊から、自分の足首から先を彫ったとき、彫りすぎて親指が折れてしまったのですが、それを見た保田先生が「折れたね、よかったね」

このピーマンは、IDに興味を持っていたこともあって、工業製品的につくってみようかなと。それで4つのパーツに分けて、内部の構造が見えるようにしました。プレゼンのとき、はじめにヘタの部分を取って3つに分けて見せたら、若林先生か保田先生が「いいね、おもしろいね」と言ってくれて、それでもうすごく報われて、やったやった!と大喜びしました。

なかなか褒めてはもらえなかったのですか。

褒める言葉はほとんど聞いたことがありません。だから「いいね」っていうのはすごく特別でね。このピーマンはいま見ても追求が甘いし、彫り方も変だし、気に入らない形があちこちにあるのですが、褒められた記憶は非常に強く残っています。

自動車をつくる作業にも、こういう「先が見えない粘り強い作業」が絶対に必要で、それが割と共通彫塑からつながっている感じがあって。共通彫塑で学んだ、手数の多さや自分で追求することは、いまでも役立っています。深くものを見つめるということが、なんとなく見えてきたところです。

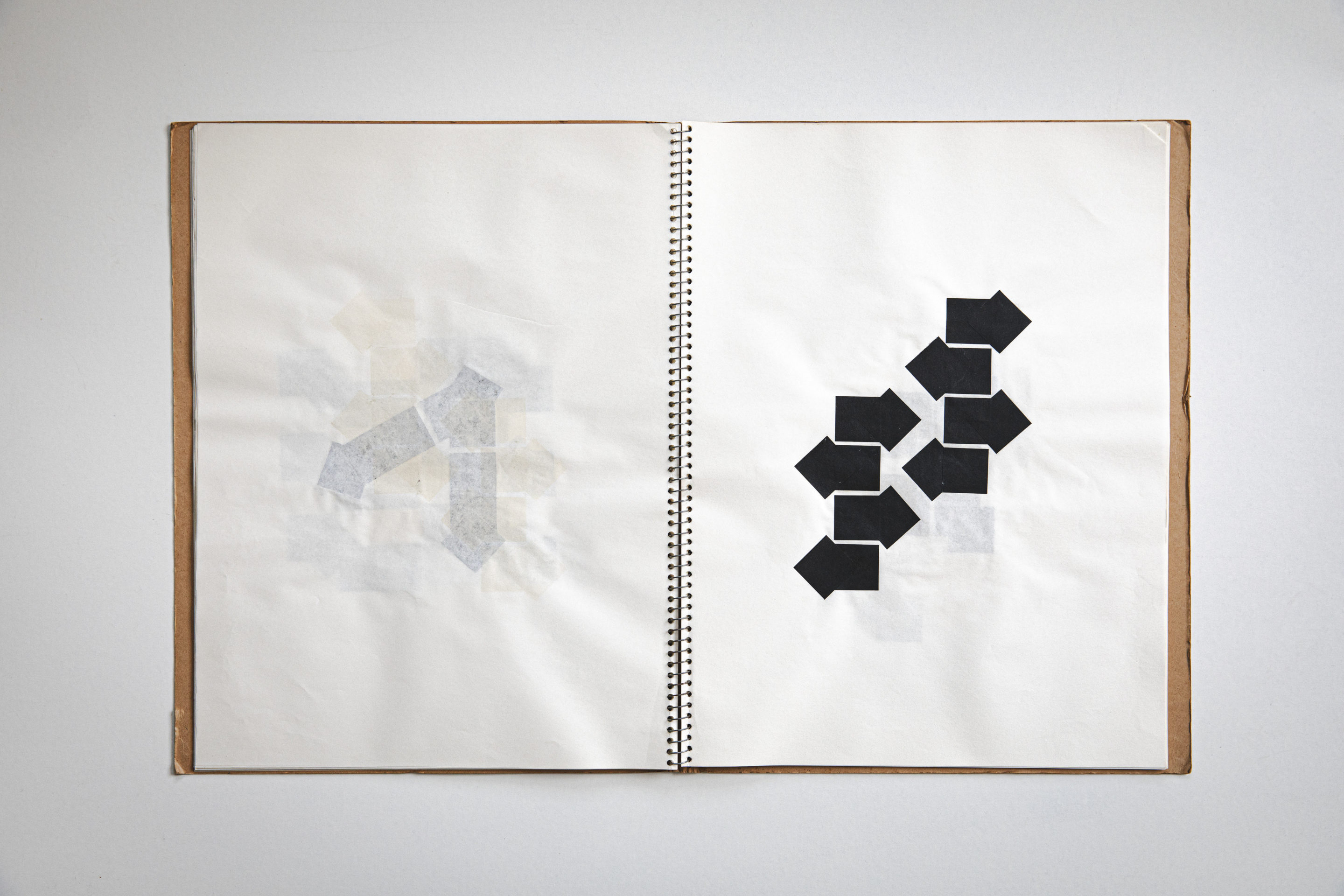

次の作品は、基礎の授業の課題でしょうか。

1、2年生のときの工デの「平面構成I・II」という授業でつくったものですね。水張りテープをひたすら正方形に切り出して貼り付けました。はじめは黒1色で、そのあと赤とグレーを加えた3色の組み合わせになっていきました。

繰り返しのパターンに対する感性みたいなものを培う目的だと思うのですが、僕はすぐに行き詰まっちゃって。でもテキスタイル専攻の学生の作品を見るとびっくりするぐらいいいんですよ。

このカラーチャートもご自身でつくったものですか?

そうですね。これは、

マッチ棒の頭1個分ぐらいの黒をポツンと入れるだけで色が大きく変わっていくことを体感的に学んで、自分の手と目で色の違いを感じられたはじめての体験でした。カラー版をつくるときにも、少し色相を変えるために補色を入れたりする操作がおもしろくてね。

いまはフォトショップなどを使うので、こういったアナログ的に色をつくる授業はありません。

でも、僕にとってはすごく貴重な体験だったんですよね。それらの学びが身体性に強く結びついているんです。自分の指の記憶だとか、目が疲れてきてもひたすらに貼って、隙間を自分でコントロールしながら頭の中で広げるような。そういう、肉体を使って積み重ねていくという行為が、工デの授業ではすごく多かったんですね。いまの学生言葉で言うと「ガチなやつ」みたいなね。まさにトレーニング、筋トレでした。

技術や寸法の感覚を身体に叩き込む

クラフトの5分野を経験する「実材実習」では、さまざまな素材を扱ったんですね。

1、2年生で木材、テキスタイル、金属、プラスティック、陶磁の材質を使ったものづくりを体験しました。いまはクラフトデザインだけでなく、インテリアデザインとIDを含めた全コースの授業から選べるようになっています。

次は「レンダリング(表現技法実習)」ですね。

はい。プロダクトデザインの提示に必要な技術として、完成予想図をアナログで描く授業でした。それまではクラフトデザインにまつわるさまざまな素材に触れる授業がメインで、次がレンダリングや図面といったIDにまつわる領域を学ぶ授業に移行していったと思います。

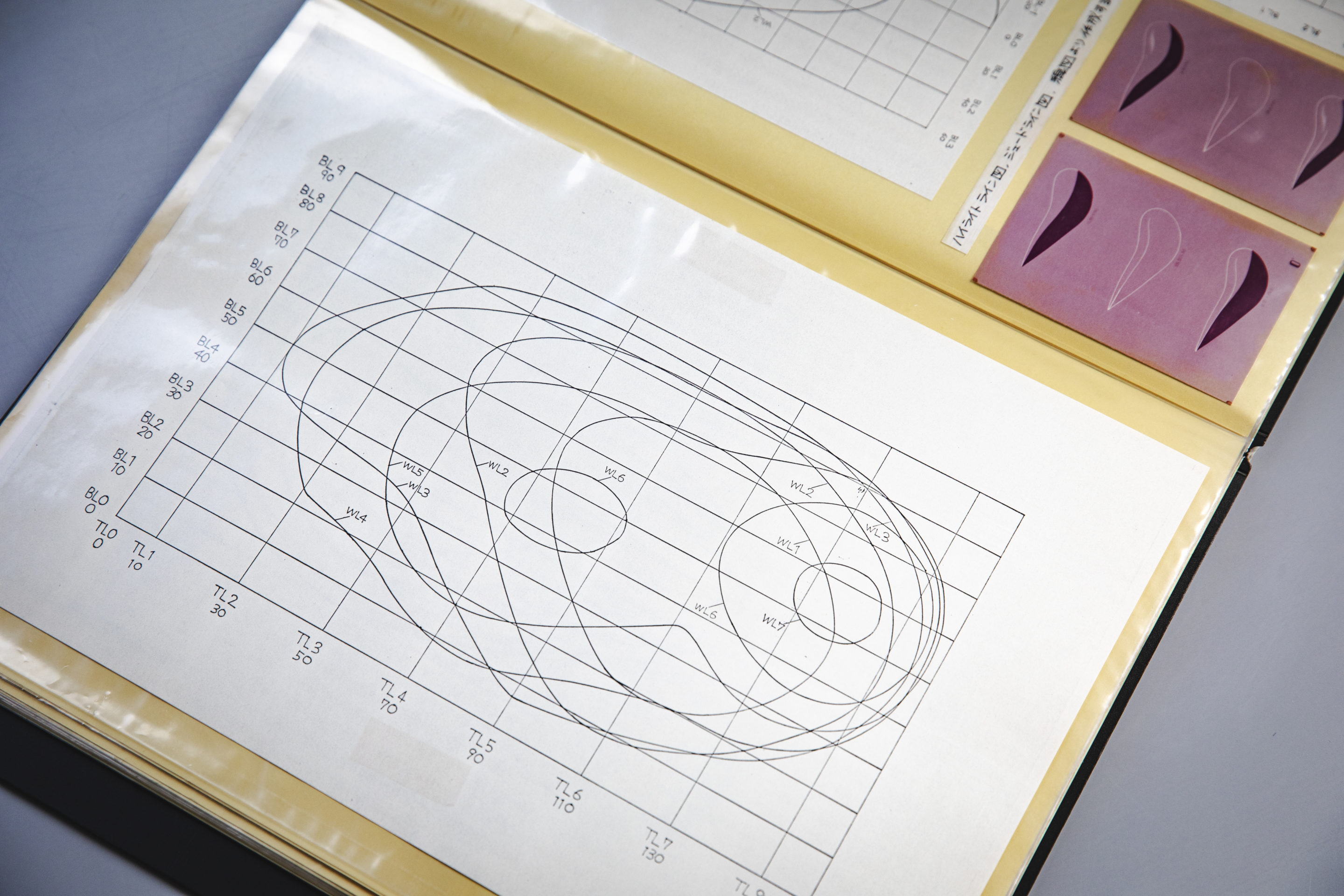

そのひとつが「形態構成II」という、自由曲線でできているものを図面化する授業でした。まず石膏で立体をつくって、それを正面、側面、上面から輪切りの状態にすると、断面に曲線が現れます。その曲線のつながりを、いわば年輪のように記録して「曲面線図」を作成します。

こういったものは自由曲線でできているので、直線やコンパスのカーブそのままではないんですね。そんなふうに、身の回りにあふれているもののなかには数学的に直線や点で制御できないようなものがたくさんあり、その代表的な事例が車。線図をベースにしないと、車のシェイプが決まらないんです。

車のデザインには線図を描く作業があることを知っていたので、こういうことが学生のときから体験できるんだと、みんなワクワクしながら取り組んでいました。ただ、作業自体は本当に地獄です(笑)。角度の異なる断面図のすべての交点が正確に合わないといけない。それが死ぬほど大変で、2 mmぐらいは簡単にずれてしまうんです。

実際、トヨタに入ってから同じ作業をしました。車の外形デザインをするうえで、全長約4.5 mのフルサイズの曲面線図を描くんですね。クレイモデルをもとに、モデラーさんに交点の座標を10 mmピッチで測定してもらい、全部の点を線図の上に置いて、きれいなカーブでつなげる。しかし、特にヘッドライトの周りなど、複雑な形になっている部分はなかなか交点が合いません。毎日朝9時から夜の

そんなことを続けていたからか、夜に星を見ると座標の点に見えてしまって、

もう、感覚が身体化されているんですね。

身体化されていることは重要だと思います。いまも同じ内容の授業があるのですが、学生の描いた線図に間違いがあると一発でわかるんですね。トヨタでマネジメントの仕事をしているときにも、メンバーが描いた4.5 mの線図をチェックする際、やっぱり「ここ違うじゃん」とすぐに見つけられる。パッと間違いが見えてくるんですよね。

学生時代は、そういった技術を一つひとつ身体性に置き換えて修得していきました。パソコンもなく、全部手作業でしたから。

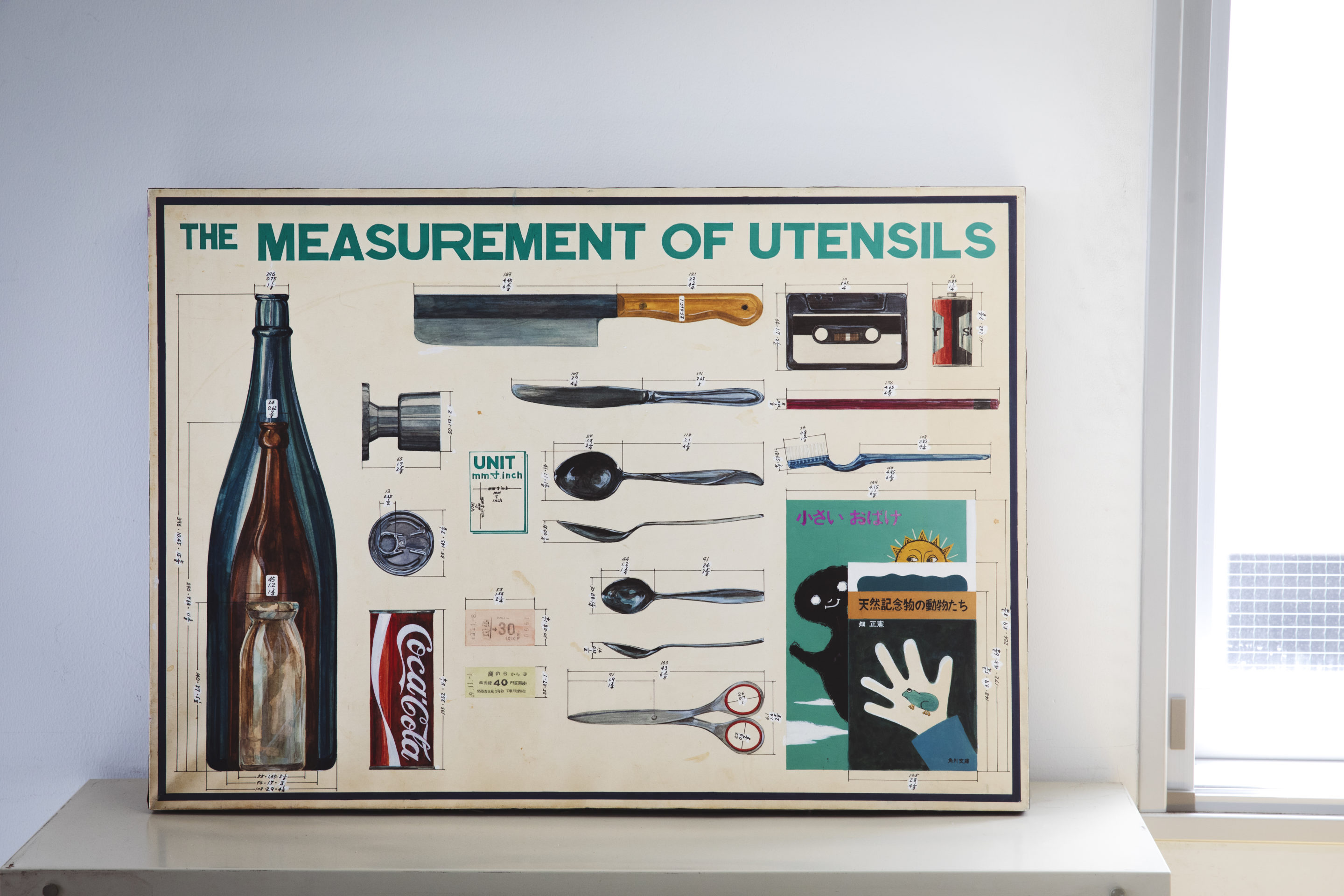

これは身の回りのものを測る課題でしょうか?

そうですね、日用品の寸法を知るための、たしかインテリアデザインの授業だったかな。身の回りにあるもののサイズ感を身体に叩き込んでおこうという意図だと思います。

自分で描きたいと思ったものや、寸法に興味を持ったプロダクトを自由に選んでレイアウトしました。特にドアノブや、スプーンやフォークの握る部分は手のサイズ、つまり身体性とリンクしているんだと実感したんです。ただし、やはり作業はとても大変で、みんな徹夜して仕上げていました。