ずっと消えない、デザインへの向き合い方のジレンマ

ここからは3年生以降の作品です。インダストリアルデザインコース(ID)に進み、だんだん実用的なプロダクトのモックアップをつくるようになっていくのですね。

これはIDの一番はじめの授業「機能実習I」でつくった作品です。やはり身体性を勉強するということで、

木でできていて、一部にアクリル板も使っていますね。バネのようなストッパー

家庭のなかでの生活行動に適した機器を考える「効果実習I」という授業では、消火器をデザインしました。既存の消火器では、緊急事態という状況で的確に火元を狙うのが難しいと感じたので、それを解消する工夫をしました。ガンタイプの形にしたり、安全装置のピンをわざわざ外す必要がないようにホルダーと一体化させたり。

これも木でできていて、本体部分はろくろで円柱状に切り出しました。書体はなにかの文字を拡大してトレペで写し取ったものを切り抜いて、自分で調色した塗料を塗って。全部手作業でしたね。

これもやはり、コンセプトを考えて図面を描き、制作の計画を立てて、モックアップをつくりプレゼンするという流れでしょうか。

はい、そうですね。まず現状のプロダクトにどういう課題があるのかを整理し、それに対してどのようなプロセスで解決するのかを検討していきます。たとえば、最初の5日間で消火器についてリサーチし、いくつかラフアイデアを出すとか、そういうデザイン思考のプロセスを、

ただ、僕はけっこう造形したいほうだったので、こういう課題をこなすなかで、自由に造形することと、工学的な中身を考えて必然的に結果が出るタンジブル(有形)な要素のバランスがすごく気になっていました。

誰もが日常のなかで使えるようなジェネラルさと、ユニークなアイデアの整合性のようなことでしょうか。

そうですね。設計要件に沿うと必然的にプロポーションが決まってくるけれど、そのなかで最後に造形を整理してシンプルにする作業が、唯一の「美大的」な取っかかりのように学生のときは感じていて……だからこそ、もっと自由にやっていく方法もあるよなと思っていたんですね。

「造形を整理する」というのは、たとえば「この場合はもう、誰もがここを握るよね」みたいな、その形が持っている使い方に誘う造形にすることです。それは工業製品にとってすごく大事なことなのですが、それまでにやってきた、共通彫塑をはじめとした自由な立体造形と切り離されていくような感覚もあって。そういうことを、よく友人と話していました。

学生の間でもそういう議論があったのですね。

クラフトデザインコースの学生が来て「IDはなんでこんな理屈っぽいことやってんの? 結局最終的に出てくる形は全部同じにならへんか」とか言われましたね。それで「いや、そっちは理屈もなにもないし、ただ感覚的につくってるだけじゃん」と言い返したり。お互いふざけ合いながらですが、しょっちゅうやり合っていたのを覚えています。

そういうデザインに対する向き合い方へのジレンマは、車のデザインをやっていたときも、いまもありますね。本当はどこにもないようなユニークな形をつくりたい。方程式のように形が導き出されることに対する抵抗感が、意識のどこかにずっとあります。

ようやく訪れたモビリティデザインの授業

次はようやくモビリティのデザインですね。

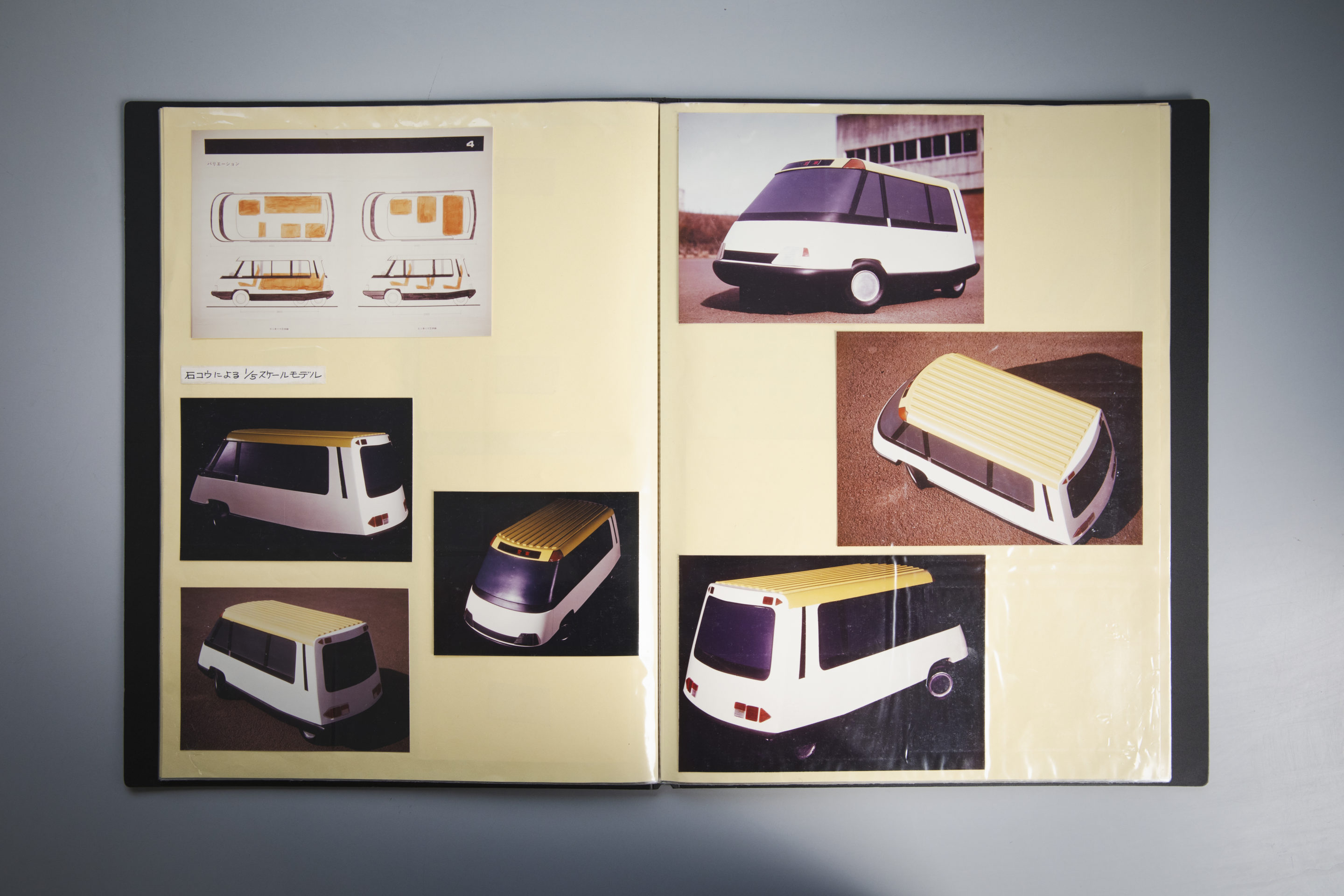

原動機をデザインする、4年生の「工芸工業デザインI」での課題です。みんな「やっときたぞ」という感じで、待望の授業でした。当時のスクー

三輪スクー

ターはいまは配達などで目にすることがありますが、当時はあまりなかったのでしょうか?

当時はダイハツが1台出していて好評でした。

IDの課題の多くは、これと同じようにまったくのゼロからつくるのではなく、世の中にあるものをもっとよくするというものでした。ただ、いま思い返すと、ゼロからつくる演習があってもよかったのかなとは思います。

学部の卒業制作ではどのようなものをつくりましたか?

タクシーです。当時、公共性の高い車をちゃんとデザインしようというトレンドがあり、さらに、ぶつかっても乗っている人が守られるような安心安全なものをつくっていこうという流れがあったので、モビリティデザインのなかでタクシーへの関心度が上がりつつあるところだったんですね。

いかにしてコンパクトな中に人間を効率的に乗せようか、それに車椅子も乗せなきゃな……

苦労したのは原型づくり。いまは3Dプリンターでプリントアウトできますが、当時は有機的で自由な形はクレイ(粘土)でつくるしかなく、きれいに仕上げるのが本当に大変で。これは、その原型を使って石膏で型を取り、石膏の模型に色を塗ったものです。

研修旅行も思い出深い大学院時代

卒制に取り組むころには、もう大学院へ進もうと考えていたのでしょうか?

そうですね、大学院に行こうと思っていました。先ほども少し言いましたが、工業製品の形ができるまでの考え方、造形思考みたいなものにすごく興味があったので、その研究がしたいと考えたのです。

抱いていたのは、条件をインプットすると必然的に形ができあがるようなインプット=アウトプットの状態ではなく、もっとアウトプットが優れるべきじゃないかという考えです。当時憧れていたデザイナー、マリオ・ベリーニ註1の批評には「形が持つ可能性」

当時は急速に電子化が起きつつあって、それまでは「メカニズムがあるから形態は機能に従う」と言われていたのが、そこがブラックボックス化されたらもはや構造はどうでもいいじゃんと。そうなったときに、形が持つ意味までもが薄れていっていいはずがないと思ったんですよね。

そこで研究の一環として、過飾されたキンキラの電話機と装飾がない電話機を並べて、ものとしての存在意義を問うためのイメージ調査を行ったりしました。

表示計には表示にふさわしい形があるし、電卓みたいにボタンでインプットするものは、そのインプットする形に意味がなきゃいけない。ものにはそんなふうに操作や機能にリンクする造形言語がかならずあるはずだし、それらの造形言語が組み合わさったときに、よりタンジブルなものとして強い独自性が生まれるべきだという考えを追究していきました。

大学院時代には、トラック諸島(チューク諸島)に滞在されたこともあったそうですね。

ええ。1年生の夏に大学院の視覚伝達デザインコースの友人から「修了制作でトラック島にドームを建てるから、お前も来い」と突然言われて。彼や視覚伝達デザインコースのほかの友人らと一緒に行って1カ月ほど滞在し、直径6 m、高さ4 mほどあるドーム状の建物をつくりました。建てたあとは、島民たちの集会所として使われたそうです。

時間が空いたときはサンゴ礁の海で泳いだりもしたんですが、もともと魚が好きで、流線形も好きだったので、サメと遭遇したときは感動しました。すっと現れた姿が本当にかっこよくて、もう、しびれましたね。目が合ったような記憶もありますよ。

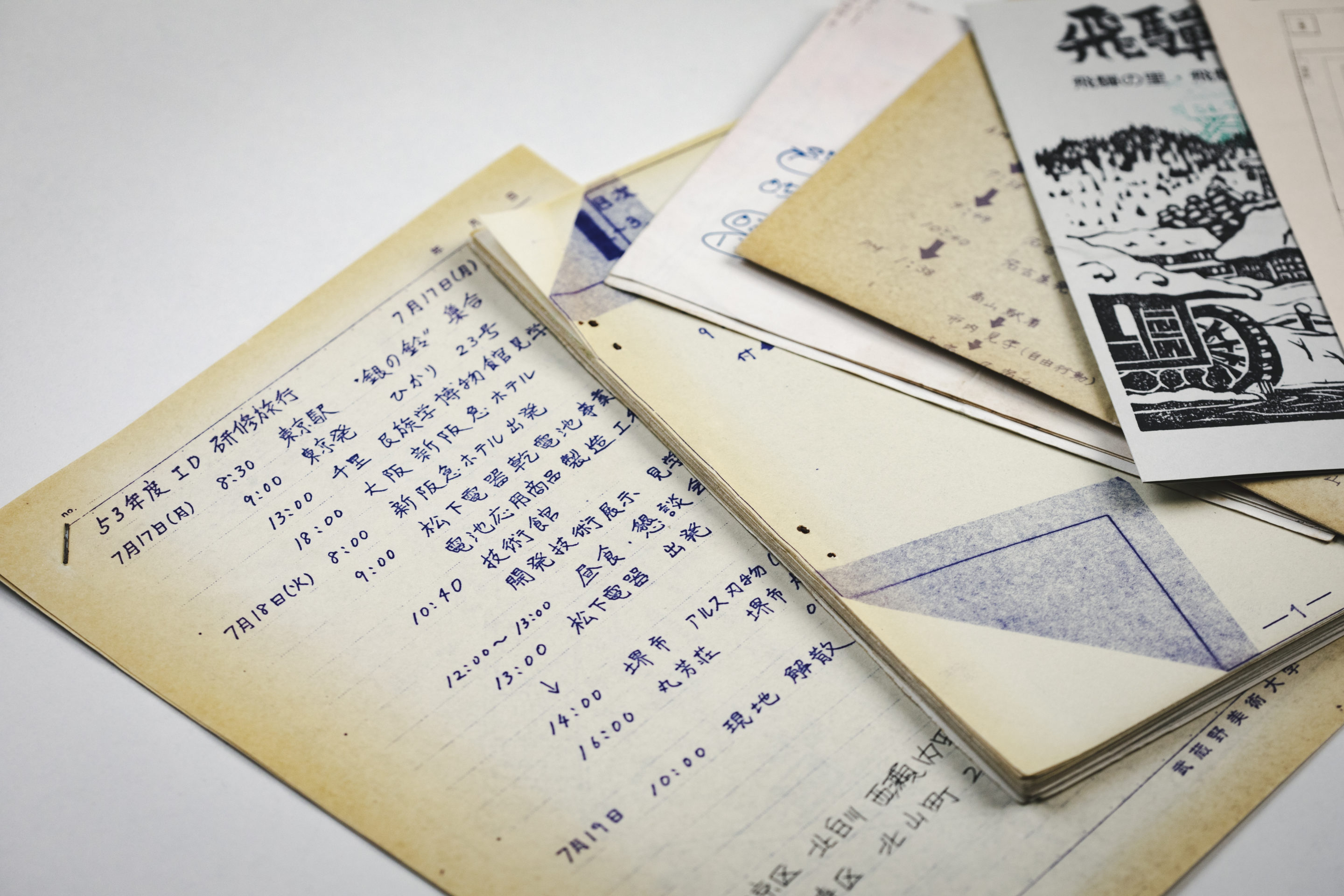

当時はIDの教員と学生で行く研修旅行があったそうですね。どのようなところを巡ったのでしょうか。

大学院のときの研修旅行は大阪で、松下電器産業(現・パナソニック)を訪問しました。真野善一先生は当時松下電器のデザイン室長という偉いポジションだったので、到着したらすごい数の人が出迎えてくれて驚いたことを覚えています。

それから、国立民族学博物館や打刃物の工房にも行きました。僕らの専門分野はインダストリアルデザインでしたが、「時間をかけて手作業でつくっていく」こととの結びつきは常に根底にあったので、研修旅行のプログラムにも組み込まれていました。

“四つ目のセリカ” が生まれたきっかけ

大学院を出たあとは、インハウスのデザイナーとしてトヨタ自動車に就職されました。

ええ。学生時代から抱いていた「形の意味を常に考えなければいけない」という思いは会社に入ってからもあって、ほかのデザイナーと比べると僕は理屈っぽかったかもしれません。

トヨタのデザイン部門の特徴のひとつは、

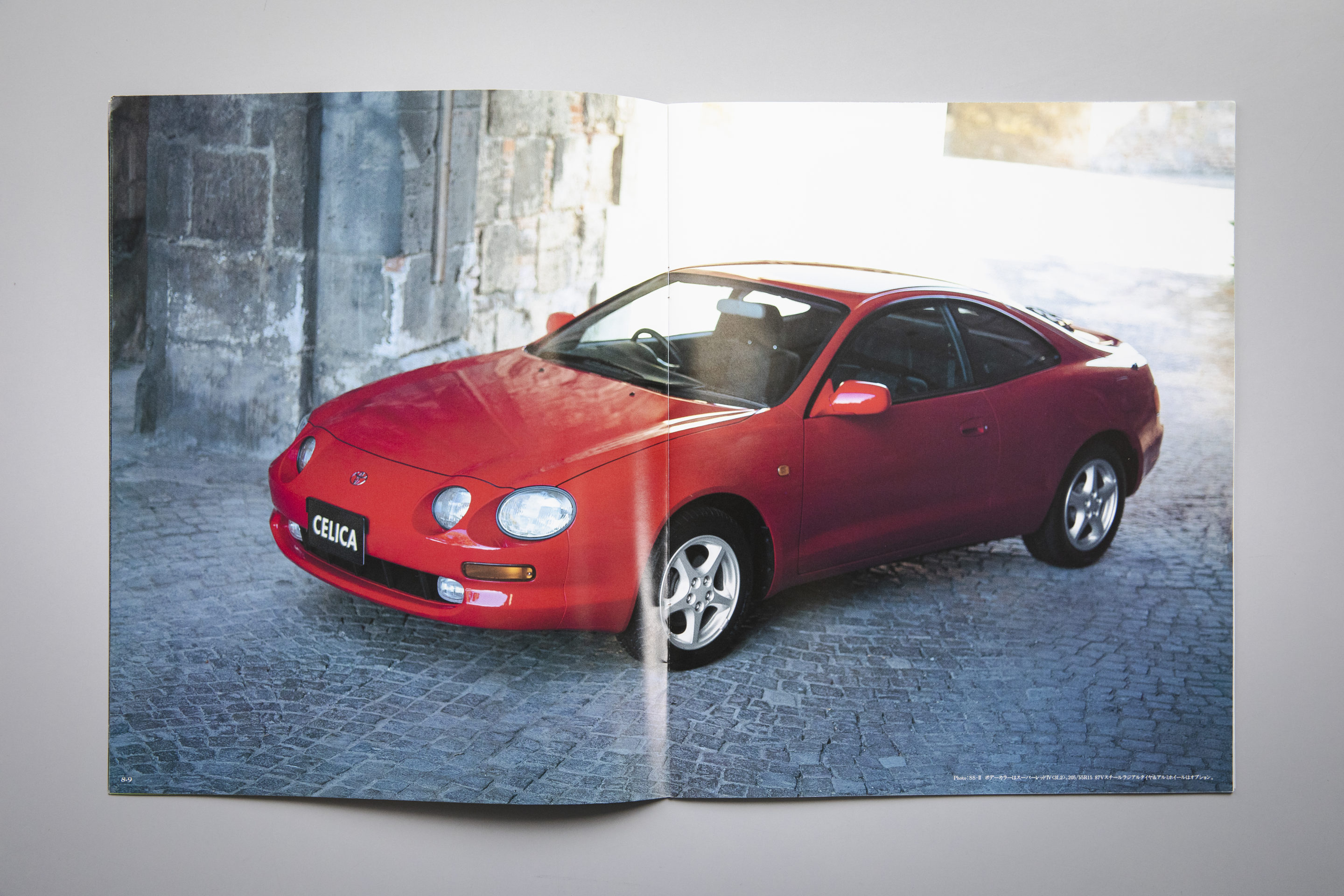

そのなかでも代表作といえばスポーツカーの “四つ目のセリカ” ですね。

既存の車種のモデルチェンジプロジェクトとして始まったので、それこそ「従来の延長上ではない、違うものにしよう」ということではなくて。本格的にWRC(世界ラリー選手権)で勝っていく車にすることを目的としていました。

当初からあったテーマが、それまでのモデルが抱えていたちょっとした問題点をすべて解決すること。それから、ヘッドライトを明るくして、夜間の高速道路でも危なくないようにすることでした。

ラリーでは夜の森のなかを走ったりもしますよね。

以前より、夜のオーストラリアを走る際、カンガルーが暗闇に溶け込んで見えにくいという課題があり、それを解決しようというのが裏コンセプトだったんです。トヨタのテストコースにカンガルーのぬいぐるみを置き、いろいろな競合車を走らせてカンガルーが視認できるかどうかテストしたりもしました。

設計部門は大きな箱型のヘッドライトにすることを提案してきましたが、流線形のとがったボディにつけるのは難しかった。だから左右それぞれに、ハイビームとロー

「中心の喪失」がいろいろなところで起こっている

20

09年、今度は教員としてムサビに戻ってこられました。時代の変化についてどう感じますか?

着任したときといまとでは、学生の様子がだいぶ変わっています。20

一方で最近の学生は、どうも消費者目線になっている気がします。「かわいいからこうしようかな」みたいな感覚でものをつくっているケースも散見されて、そこが気になってるところですね。

ただし、着任したときから感じているのは、ものすごくデジタル機器が入ってきている分、“決め打ち” することが多い世代なのかなということです。ゼロからなにかを見出すのではなく、

価値観の変化といえば、ほかにも「ス

コロナ禍前の20

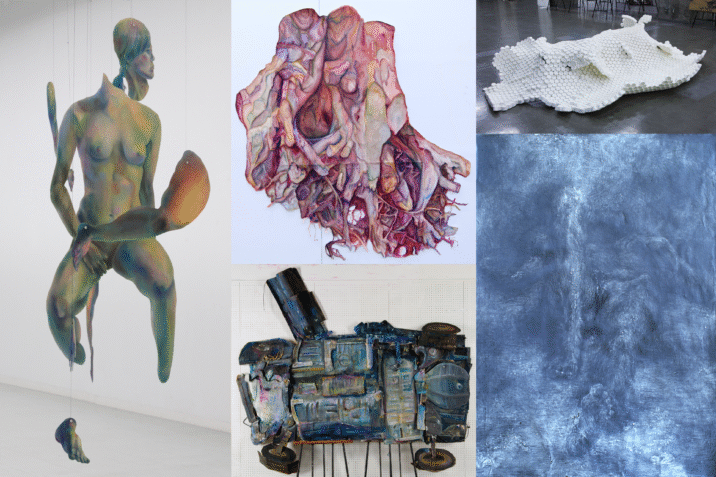

上下左右の概念がないなど、ユニークな作品も出てきておもしろいのですが、学生の価値観が変わってきていることは肌で感じます。ハイスペック、ハイパフォーマンスといったようなものではなくて、むしろふんわりと癒される、抱きつきたくなるようなものが主流になっている。ものに対する審美感が消費者視点になっていると感じますね。

最後に、モビリティデザインの変化についてもお聞かせいただけますか。

ご存じのように、最近は自動運転やAI、ロボットなどがモビリティに取り入れられています。「走

すべてのモビリティが自動運転化、AI化されたとき、ワクワクしながら車窓の景色を眺める時間や、身体が移動した実感がないまま、

学生を見ていても、学際的にいろんな領域がどんどん広がっているので、新しいものに気持ちがいく分、“中心” であり、出発点だったはずの泥臭い手作業の造形がおろそかになってきている気がします。

そんななかでも、いまの学生に期待していることなどはありますか?

おもしろいなと思うのは、既存の型からスタートしないところです。まったく別のものを持ってきて、

昔の学生はタンジブルなものでかっこよくしたいという思いがデザインの起点になっていたとすると、いまはそのタンジブルに至るまでのインタンジブルな領域でなにか新しいキー

たとえば授業で「自動運転だったら、朝眠たいときにも車が迎えに来てくれて、気がついたらオフィスに着いてていいよね」と言ったら、ある学生が「いや、私はそんな “ドナドナ状態” は嫌です」